下段:左から株式会社dot・御子柴雅慶、ストーリア株式会社・田谷圭司、プレティア・テクノロジーズ株式会社・牛尾 湧、株式会社EmbodyMe・吉田一星、Mantra株式会社・石渡祥之佑。上段:本特集に登場した細野修平(右から2番目)と森 通治(左端) ※敬称略

下段:左から株式会社dot・御子柴雅慶、ストーリア株式会社・田谷圭司、プレティア・テクノロジーズ株式会社・牛尾 湧、株式会社EmbodyMe・吉田一星、Mantra株式会社・石渡祥之佑。上段:本特集に登場した細野修平(右から2番目)と森 通治(左端) ※敬称略

独自の技術やアイデアで革新的なビジネスを展開する「スタートアップ企業」。今、『少年ジャンプ』は彼らと力を合わせることでマンガの新しい可能性を切り開こうとしている。その大きなテコとなる新プログラム、それが「マンガテック2020」だ。

昨夏から今年3月にかけて実施されたこの挑戦は、どんな形でマンガの未来を見せてくれるのだろうか? 関係者にがっつり取材してみたら......かなりワクワクしてきた!

* * *

■待っていては"出会い"はない

『少年ジャンプ』は、どんな"マンガの未来"を思い描いているのか?

そのひとつの指針となりうる企画がある。株式会社集英社の『少年ジャンプ+』編集部と新規事業開発部が、昨夏から今春にかけて開催した「集英社 スタートアップアクセラレータープログラム『マンガテック2020』」(以下、マンガテック2020)だ。

「アクセラレータープログラム」とは大手企業が独自の技術やアイデアを持つ新興企業(スタートアップやベンチャー企業)に出資や事業支援などを行ない、新ビジネスの創出や協業を目指すことで、この「マンガテック2020」において集英社は、"新たなマンガビジネス"につながる斬新なアイデアを昨年7月から募集。同年11月の最終選考を5社が通過した。

その後、『少年ジャンプ+』の編集者や、IT、投資分野の専門家などがスタートアップ各社のメンター(助言者、指導者、伴走者の意)となり、約5ヵ月にわたってメンタリング(面談などによる育成や支援)を実施、そして今年3月18日、スタートアップ各社が磨き上げられた事業についてプレゼンする「成果報告会」が行なわれた。

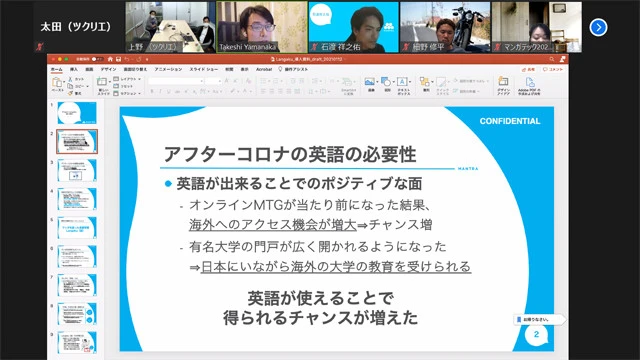

メンターによるスタートアップへのメンタリング(助言、指導)の様子。対面(上)、リモート(下)のどちらにおいても白熱の会議が展開された

メンターによるスタートアップへのメンタリング(助言、指導)の様子。対面(上)、リモート(下)のどちらにおいても白熱の会議が展開された

果たして「マンガ」と「テック」(先進技術)のタッグは、どんな未来を生み出すか? 『少年ジャンプ+』編集長で、同プログラムのゼネラルプロデューサーおよびメンターを務めた細野修平にまずは話を聞いた。

* * *

細野 マンガの新たな事業モデルを創出したい、という気持ちはずっと持っていました。しかし、エンタメ業界の外から声がかかるのを待つ"受けの姿勢"では、やっぱり斬新なアイデアや技術を持ち、長くパートナーになりうる事業者の方とは、めったに出会えないんです。

――外からは、『少年ジャンプ』ってハードルが高いと思われていたのかも?

細野 そういう側面もあるかもしれません。なので、こちらから出会いを求めていこうと、『ジャンプ+』編集部では2017年から「少年ジャンプアプリ開発コンテスト」をスタート。現在は「ジャンプ・デジタルラボ」に衣替えして、パートナー企業の募集を毎月継続しています。

ただ、それでも同じ募集形態を何年も続けていると、似ている企画が集まりがちになります。別の切り口で新たな出会いをつくれないか、そう考えたのが「マンガテック2020」のきっかけです。

――これまでの募集形態との違いは?

細野 まず、構えを大きくしました。『ジャンプ+』編集部の単独ではなく、社内の他部署も巻き込みました。そして、中身に関してはデジタルにとらわれない新しい発想や企画を募集するということで始めさせてもらいました。

* * *

「マンガテック2020」で集まった企画本数は334本にも及んだ。アクセラレータープログラムとしては異例の多さだという。

ところで、「テック」という言葉が指すのはデジタル分野だけではない。例えばユニクロの「ヒートテック」でもわかるように、さまざまな分野の先進技術のことを指している。

そして、「マンガテック2020」というプログラム名には、デジタル技術に限定しないマンガビジネスの拡張を狙う『少年ジャンプ』の野心が見える。細野と共にこのプロジェクト立ち上げに関わった集英社・新規事業開発部の森 通治はこう話す。

「マンガ編集部の仕事は、マンガ家と一緒に面白いコンテンツを作って、それを広く世に広めること。その方法は、昔は紙だけだったけど、今はアプリなどのデジタルがある。でもその先には? もしかしたら、これまでの『マンガ』という形すら大きく変わっていくかもしれない。

『少年ジャンプ』はあらゆる可能性にアンテナを張って、門戸を広く開けている。『マンガテック』という名前には、そういうメッセージが込められていると思います」

■「マンガ自動翻訳」という革新的な挑戦

Mantra株式会社の代表取締役・石渡祥之佑氏(右)と、『Langaku』の事業責任者である山中 武氏(左)

Mantra株式会社の代表取締役・石渡祥之佑氏(右)と、『Langaku』の事業責任者である山中 武氏(左)

「マンガテック2020」の最終選考を通過したスタートアップの新事業のなかで、おそらく最も市場に登場するのが早いのは、今年6月にベータテストを開始した英語学習アプリ『Langaku』(ランガク)だろう。同アプリを開発したMantra(マントラ)株式会社の代表取締役・石渡祥之佑、そして事業責任者の山中 武に話を聞いた。

* * *

――「マンガテック2020」に応募したきっかけは?

石渡 弊社は昨年1月に設立したばかりなのですが、僕はそれまでは大学院(東京大学大学院情報理工学系研究科)で、自動翻訳などのAI技術を研究していました。

もともと子供の頃から大のマンガ好きだったんですが、海外留学していた時期に、現地の海賊版の横行ぶりに衝撃を受けたんです。その大きな原因のひとつは正規版の流通量の少なさです。そして、自分が研究している自動翻訳のAIをマンガに導入できれば、翻訳にかかる時間や費用の圧縮につながるし、それによって正規版の流通増を後押しできるな、と気づきました。

どうせなら自分が研究に取り組む技術は、自分の好きなことであるマンガに使いたいと思って卒業後に会社を立ち上げたんです。社名の「Mantra」は、ずばりManga Translation(マンガ翻訳)の略称です。

山中 そうしたら、会社を立ち上げた同じ年に「マンガテック2020」の募集が始まったんです。運命を感じましたね。何せ、「マンガ」で「テック」ですから(笑)。ウチとしてはこれを見過ごす選択肢はないだろうということで即応募しました。

――最終選考を通過した『Langaku』は、「自動翻訳」からさらに一歩踏みこみ「言語教育」に主眼を置いたものになっていますね。

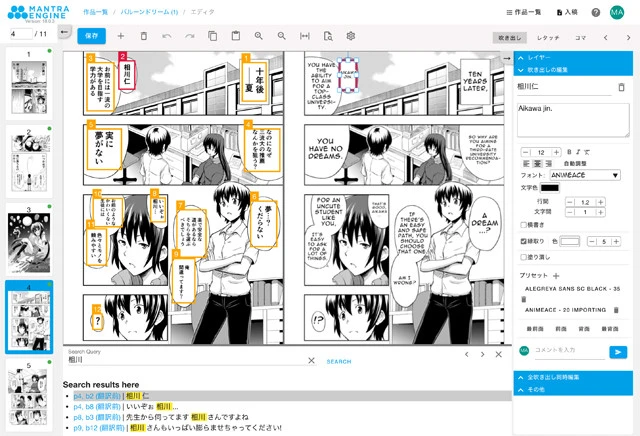

山中 実は企画は2本提出しました。ひとつは『Mantra Engine』(マントラエンジン)といって、まさにマンガの自動翻訳作業を画期的に効率化させていくプログラム。もうひとつの『Langaku』はマンガを英語多読のための学習教材としてとらえ、その教材としての実用性を高めたアプリです。

マンガ専用多言語翻訳エンジン「Mantra Engine」の作業画面。原稿から吹き出しを自動検出→検出したセリフを正確に認識→異なる言語への自動翻訳をすばやく実行する (C)Mitsuki Kuchitaka

マンガ専用多言語翻訳エンジン「Mantra Engine」の作業画面。原稿から吹き出しを自動検出→検出したセリフを正確に認識→異なる言語への自動翻訳をすばやく実行する (C)Mitsuki Kuchitaka

――なぜ、『Langaku』が採用されたと思いますか?

山中 採用後にメンターの方々とお話しさせていただいて強く感じたのは、集英社はマンガへの"入り口"を広げていきたいという意識がとても強かったということです。

集英社は『MANGA Plus』(マンガプラス)という自社作品の海外公式配信に力を入れていらっしゃいますが、今回求められていたのはそういう既存事業の発展ではなく、まったく違う方向性の模索だったということです。「言語学習」という集英社にとってはあまり開拓していない分野だったことが、大きかったのだと思います。

■マンガ編集者は「メンター」である

――メンタリングではどういう指導を?

石渡 最初は「集英社はこういう事業だと利益が出せてうれしいので、こういう座組みで進めたらいいですよ」というようなアドバイスをいただけるとイメージしていました。ところが、このプロジェクトに関していえば、そのそぶりが拍子抜けするほど感じられなくて。ものすごくこちら側に寄り添って話を進めてくれた感がありますね。

山中 根本的な姿勢として、Mantraがやりたいことはなんなの?ということを徹底的に引き出してもらえて。それはモチベーションになりました。もちろん、事業の中身に関しても、たくさんアイデアを出していただきました。一方で、強制的なことは一切なくて。

石渡 あえて強く"指導"されたことを挙げるなら、事業の内容ではなく、「その価値をまだ知らない人たちにどう売り込むか」というプレゼンについてです。どんなに熱意を込めていいものを作り上げても、ちゃんとそれが伝わらないと正当な評価は受けられない。モノだけ作ってきた僕らにはまったくなかった視点で、本当にためになりました。

山中 あと、僕たちの担当メンターのひとりだった『ジャンプ+』編集長の細野さんのアイデアはどれも本当に面白いんですよね。

とっぴだけど、聞くだけでも楽しそう。僕らが考えても絶対出てこない発想をたくさんいただいて「ああ、マンガ作品もきっとこうやって作ってこられて、それが『ジャンプ』なんだな」と強く感じました。ロジックよりもパッションに訴えかけるビジネスをずっとやってこられた人ならではの視点が非常に多くて。そこは今回、最高に楽しかったところだし、大いに勉強させてもらいました。

* * *

マンガ編集者ならではの視点をビジネスの成長に生かす。『ジャンプ+』編集長の細野も、確かにそこはメンターとして加わる上で強く意識した部分だと語る。

「マンガ編集者の仕事の基礎は、まず新人作家さんと話をしていくなかで『この人は何がやりたいのか』を知り、『何が得意なのか』という能力を見極めて、そのポテンシャルを引き出していくということです。

その新人作家を若いスタートアップ企業に見立てると、実はこのプログラムのメンターとしての役割とマンガ編集者としての経験は非常に相性がいいんじゃないかという思いはあって。今回のメンター陣に関しても、そこを共通認識として、この業務に当たっていただいたところはかなりあると思ってます」

■「感情価値」の時代の「マンガ」の強み

「マンガテック2020」のメンターを務めた尾原和啓氏。NTTドコモのiモード事業立ち上げ支援やグーグル、楽天の事業企画、投資、新規事業などに従事してきた同氏は「もともと大のマンガ好きでもあるんです」とこのプロジェクトに期待する

「マンガテック2020」のメンターを務めた尾原和啓氏。NTTドコモのiモード事業立ち上げ支援やグーグル、楽天の事業企画、投資、新規事業などに従事してきた同氏は「もともと大のマンガ好きでもあるんです」とこのプロジェクトに期待する

集英社外のメンターとしてこのプロジェクトに参画したひとり、IT批評家・フューチャリストの尾原和啓は、マンガの可能性について、熱い語りを披露してくれた。

* * *

尾原 テックの時代が来たといっても、今のネット社会では極端な話、どんなに画期的で役に立つ技術を開発しても、それは一度公開された時点で簡単にパクられちゃうんです。すると価格競争に陥って、最後は業界全体がヘトヘトになるという悪循環。

では、このあしき構造から抜け出すにはどうすればいいかというと、そのヒントは、(独立研究者・著述家の)山口 周さんが2年ほど前からおっしゃってることなんですが「『役に立つ』から『意味がある』」へ意識をシフトすることにあります。これは世界のあらゆるシーンで起きていて、購買行動は「役に立つから買う」のではなく「意味があるから買う」ようになってきている。「機能価値」より「感情価値」のほうが大事な時代になりました。

そして、そんな時代だからこそマンガは強いんです。ITの分野では圧倒的な人口から得たビッグデータを持つ中国が世界を席巻しようとしています。そんな中国が日本に敬意と憧れをもって接する数少ないもののひとつが、マンガをはじめとする「コンテンツの温かみ」です。

例えば『ONE PIECE』のルフィや『鬼滅の刃』の竈門炭治郎などの、自分の人生に寄り添って伴走してくれるキャラクターは、まさに代えの利かない「意味があるもの」の代表格でしょう。

『ジャンプ』の強みはそういう価値を生み出してきたノウハウを豊富に持っているということ。これを新たなビジネスモデルの開拓に生かさない手はないと私は思います。

* * *

『少年ジャンプ』は野心と情熱を持つ人たちをいつまでも待っている。

※敬称略