『さんまのスーパーからくりTV』『中居正広の金曜日のスマたちへ』など、数多くの人気番組を手がけてきたバラエティプロデューサー角田陽一郎が聞き手となり、著名人の映画体験をひもとく『週刊プレイボーイ』の連載『角田陽一郎のMoving Movies~その映画が人生を動かす~』。

全世界同時配信中のNetflixシリーズ『新聞記者』にて監督共同執筆を務める藤井道人さんが影響を受けた作品について語ります!

■大好きだったアメリカの"笑えるコメディ"

――子供の頃に見て印象的だった作品はありますか?

藤井 生まれて初めて見た映画は『水の旅人 侍KIDS』(1993年)。幼い頃は海外に住んでいたんですが、日本に来て、確か小学校1年の頃に見ましたね。「レコードプレイヤーの上を走ってるよ」って思った以外は覚えていないんですけど(笑)。でも面白かった気がします。

当時は新宿に住んでて、コマ劇場に家族で行くことがよくあって。父が『スター・ウォーズ』シリーズが大好きで、公開のたびに見に行ってましたね。

――では、この世界に憧れを持った経緯は?

藤井 中学時代に中野へ引っ越したら、家から1分のところにTSUTAYAができて、毎日1本、映画を見るようになったんです。普通の学校に通っていたのでちょっと映画に詳しいだけで、「藤井ちゃんに映画の話を聞けばいいよ」みたいな。そういうのが楽しみで映画好きになっていきました。

邦画だと『リリイ・シュシュのすべて』(2001年)や『GO』(2001年)、『ピンポン』(2002年)を見てましたね。あとはジム・キャリー出演の作品が大好きでした。

――コメディ好きなんですね。

藤井 VHSで『ジョニー・イングリッシュ』(2003年)を借りてきて、みんなで大爆笑しながら見ているような高校生でした。『愛いとしのローズマリー』(2002年)とか『スクール・オブ・ロック』(2004年)とか、ああいうコメディ映画が大好きでしたね。

――僕は『メジャーリーグ』シリーズ(1989年~)が好きでした(笑)。

藤井 タカ・タナカでしたっけ(笑)。

――石橋貴明さんのね(笑)。では話を戻して、なぜ映画監督になろうと思ったんです?

藤井 もともと3歳から18歳までずっと剣道をやってたんですけど、大学の推薦入試で落ちたんですよ。勉強もしてなかったし、英語と国語の2科目で受けられるのが日大藝術学部で。「映画学科ってちょっと面白そうだな」って思って行くことになりました。

――当時は監督になろうとは思ってなかった?

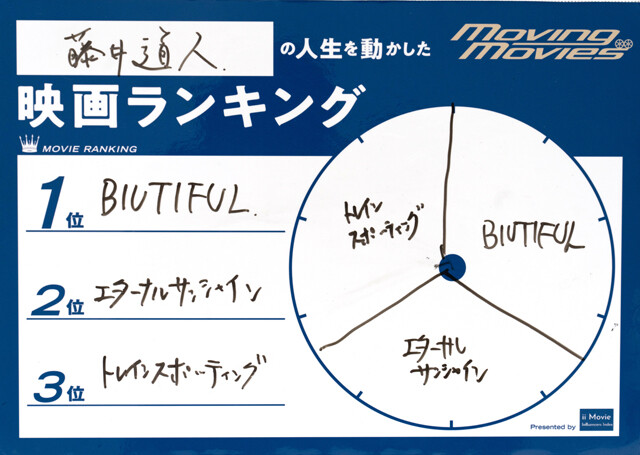

藤井 まったく思ってませんでした。僕、脚本専攻なんですよ。『エターナル・サンシャイン』(2005年)という映画に高校3年のときに出会って、チャーリー・カウフマンみたいな脚本家になりたいって思って。

でも、脚本をいくら書いてもうまくならないから、「一回サークルとかで監督してみれば?」と教授に勧められて、そこから自主制作映画を始めました。年間150万円くらい学費を払ってるのに、授業では撮らせてもらえなくて(笑)。そんな感じで今、監督をやっていますね。

――では、プロになって影響を受けた作品は?

藤井 アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督の『BIUTIFUL ビューティフル』(2011年)ですね。東日本大震災の年の6月に見て、「もう一回頑張ろう」と思った作品です。当時は強がってフリーランスでやっていたんですけど、売れなくて、貧乏で、彼女にもフラれてという時期で(笑)。

この映画は、バルセロナに再移住して、悪いこともやって生きている男が余命宣告されるという作品なんですけど、その男が子供から「ビューティフルってなんて書くの?」って聞かれて、正しく綴(つづ)りを書けないシーンがあるんです。もう、それだけでぐっとくる。

「死ぬまでに子供たちに何を残せるだろう」って生きざまが惨めで、でも僕は好きな映画でした。映画館で泣いたのはあれが初めてだったし、そこから、あの震災のタイミングから、自分の作風が圧倒的に暗くなっていきました。人生にすごく影響を与えられた作品です。

その後、30代になって、河村光庸(みつのぶ)プロデューサーに出会って、『新聞記者』(2019年)の監督をすることになりました。

――映画で人生が変わって、自分が撮る映画の作風も変わって、人と出会って映画を撮ると。

藤井 まさしくそうですね。人に生かされてるな、とすごく感じています。

■人との出会いで新作が生まれていく

――映画版の『新聞記者』はどうだったんですか?

藤井 あの作品、実は代打で撮ったんです。前監督が3ヵ月前に降りちゃって。入団したてなのに大事なところで代打、みたいな気持ちでした。

――タカ・タナカみたいな(笑)。結果、特大ホームランでした。

藤井 自分としてはホームランの感覚はなくて、むしろダビングのときに「これって面白いの?」って話してました。やれることは全部やったけど、ギリギリを狙ったから、ホームランなのかファウルなのかわからないんです。

――そして、今回の連続ドラマ版『新聞記者』につながると。

藤井 河村さんとは年齢が倍ほど離れているんですけど、「やるんだ!」って意気込んでいて。「監督は俺じゃなくてもいいんじゃないの?」って気持ちもあったけど、「この人とあと何年できるのかな」って思って。

正直、すごくむちゃくちゃな人だから(笑)、去っていく人たちの気持ちもわかるけど、でも最後まで付き合ってる自分も見てみたいなって。前回の映画版でできなかったことを自由にやらせてもらえるなら、ということで引き受けました。

――それは具体的には?

藤井 新聞配達員ですね。映画版でも「コンビニ店員を入れてほしい」と言っていたんですよ。僕は自分自身を投影できる目線がないと、自信がなくなって、脚本を書けなくなるタイプで。

今度、『余命10年』という小松菜奈さんと坂口健太郎さんW主演の映画が公開されるんですけど、それも小松さんの視点だけじゃ描けないから、親友や父親のほうに自分の目線を入れています。

そういう作り方のほうが自分には合ってるんですよね。自分が作るときは「どこまで自分と切り離すか、もしくは近づけるか」の二極かなと思います。そうしないと、演出過多になりそうで怖いんです。

そういう意味では、今回は(横浜)流星がやってくれた木下亮という新聞配達員のおかげで、ちゃんと感情を届けることができたと思います。

――これ、続編とかは......?

藤井 いや、俺は撮らないですけど......。

――でも、いつもそう言いつつ、結局撮っていますよね?

藤井 河村さんは人たらしでずるいんですよ(笑)。

●藤井道人(ふじい・みちひと)

1986年生まれ、東京都出身。日本大学藝術学部映画学科卒業。大学卒業後、2010年に映像集団「BABEL LABEL」を設立。伊坂幸太郎原作『オー!ファーザー』で監督デビュー。以降、『青の帰り道』『デイアンドナイト』など精力的に作品を発表。2019年に公開の映画『新聞記者』は日本アカデミー賞で最優秀賞3部門含む、6部門受賞をはじめ映画賞を多数獲得

■Netflixシリーズ『新聞記者』

Netflixにて全世界同時独占配信中