372分の大作『水俣曼荼羅』を撮った原一男監督

372分の大作『水俣曼荼羅』を撮った原一男監督

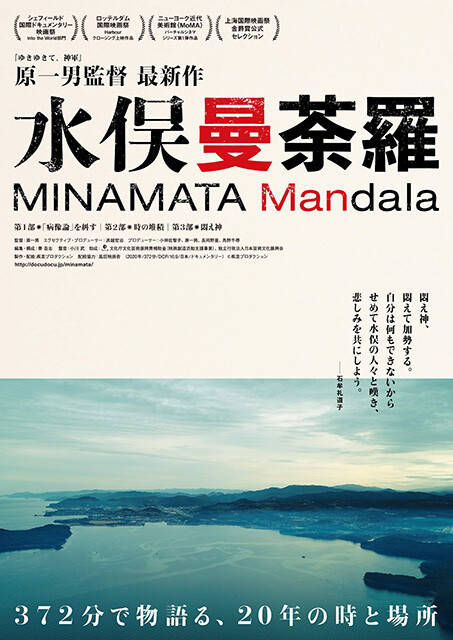

『ゆきゆきて、神軍』や『全身小説家』など過激なドキュメンタリー作品で知られる原一男(76)が、水俣を撮った。撮影に15年、編集に5年の計20年をかけた372分の大作『水俣曼荼羅』は11月27日より公開されている。

日本四大公害病のひとつとして知られる水俣病は、公式確認から65年が経った現在も、根本的解決にはほど遠い状況が続いている。本作では、患者たちやその家族の裁判闘争のみならず、水俣の人々の恋愛や結婚、水俣病を研究する学者たちの葛藤も描く。

いま、水俣では何が起きているのか? そこで描きたかったものとはーー。前編に引き続き、監督本人に迫った。

■ある患者に「初夜は?」と聞いた本当の理由

――映画には多くの水俣病患者の方が登場しますが、生駒秀夫さんと坂本しのぶさんのシーンでは観客の笑いが起こることもしばしばありました。

原 生駒さんのインタビューで奥さんとのなれそめを聞く中で「初夜はどうだったの?」と聞くと「何もしてない。隣で寝ただけ」と。それで、「そんなわけないでしょう」とさらに突っ込んで聞くんですが、映画を見た人の中には半ば呆れて「いかにも原さんらしい」って笑う人がいるんですよ。でも、生駒さんは「嬉しすぎて何もできなかった」って言いましたよね。結婚することが水俣病の人にとっていかに大変かってことが、あの初夜の語りでもって、本当にわかるじゃないですか。

「じゃあ生駒さん、いつうまくいったのよ」ってそこまで聞いたとしたら、これは行き過ぎ。わかりますね? そこはストップかけてるんです。だけど、探り探り、ギリギリのところまでは突っ込んで聞かないと、本当の気持ちなんて描けない。「そういう仕事でしょ、ドキュメンタリーって」って思うんですよ。 15歳のときに水俣病を発病した生駒秀夫さん

15歳のときに水俣病を発病した生駒秀夫さん

――一方で、胎児性患者の坂本しのぶさんについては、"恋多き女性"としての部分にフォーカスしていきますよね。

原 水俣に行き始めて2、3年経ってからかな。恋多き女だと聞いてびっくりしたんです。確かに坂本さんに会いに来る新聞記者やテレビディレクター、運動の人とか、なんだかんだ二枚目の人だったりして。取材対象であるしのぶさんに受け入れられやすいですからね。しのぶさんは、そういう男たちを好きになって、ほとんどみんな破れていくんです。

それを知って、ある時「センチメンタルジャーニーを撮影しよう」とお願いしました。それで、好きだった男性を訪ねては、当時の話を2人に聞くインタビューを撮影していったんです。

■恋多き水俣病の女性と、過去の男たちを撮影

――坂本さんは水俣病患者としてメディアや講演などの活動も精力的にやっている人物でもあるわけですが、なぜ、恋愛の部分に迫っていこうと?

原 しのぶさんにとって、恋愛がもつ意味とは何かを考えました。しのぶさんには、社会に出て自立したいけどできないという葛藤があります。外から来る男たちは、行きたくても行けない「外の世界」で生きてきた人です。その人を好きになるってことは、彼らが持ってくる外の世界を、自分も共有できるんじゃないかとイメージできます。その間は自分が胎児性水俣病の患者だということを忘れることができる。つまり、恋愛をすること=自由になれることを意味するんです。しのぶさんにとって、生きることとほとんど同じ意味を持つんだと。

――水俣病の問題と直接的には関係がないように見える夫婦愛や恋愛の話も、映画にはなくてはならないものなんですね。

原 どんなテーマの作品であっても、夫婦愛とか男女の関係というものは大なり小なり、映画の中に必ず込めたいと思っています。『水俣曼荼羅』について「恋愛映画でもある」とTwitterで感想をくれた人がいました。こちらが無意識の中で狙っていたことをちゃんと読み解いてくれた人がいることは嬉しかったです。

――性の問題で言うと、二宮医師は「セックスの感覚がわからなくなる」ということについても嘆いていましたよね。

原 水俣病の人たちの性の部分っていうのは、確かに描きたかったけど、最後まで踏み込めなかった部分です。生駒さんの初夜の話のあと、もうひと押し、ふた押しして、「じゃあセックスのときの感覚はどう?」って聞きたいし、聞くべきだけど、やっぱり聞けないですよね。それで、この人なら聞けそうだという人を探すわけですよ。聞けるかもしれないなという人も、実際にいました。それでもあと一歩のところで、亡くなってしまって間に合いませんでした。悔しさの一つですよね。 熊本県水俣市にある水俣湾

熊本県水俣市にある水俣湾

■水俣病の戦いは"民主主義の戦い"である

――完成まで15年の撮影、5年の編集という期間を経て、『水俣曼荼羅』が持つメッセージとはどんなものだと感じていますか?

原 「今の日本は、本当にすべての国民が民主主義的な価値観を持って、その上で人間関係を作り、生きることができているのか?」を問い直すということだと思います。

一番わかりやすく言うと、投票率がどんどん落ちてるじゃないですか。選挙に行ったって何も変わらないと思ってる人が多い。投票は、民主主義のもっとも基本的な行為であるにもかかわらず、その権利を行使しないと。キング牧師の演説に「最大の悲劇は悪人の暴力ではなく、善人の沈黙である」という言葉がありますが、その構図が今の日本にも当てはまる。日本人にとって民主主義っていうのは相いれないのかしらとすら思ってしまいます。

まさしく水俣病の戦いは、民主主義の戦いの一環として捉えるべきです。水俣病の患者さんだけの問題だと捉えたら、その時点で負けだってこと。自分たちと同じ、国や権力という敵を持つわけですから。

何かアクションを起こさないと、日本という国には民主主義というものが本当になくなっちゃって、奴隷国家になるよ、という問題提起を私はしています。まずは映画を見に来て、そこの自問自答してほしい、自分自身を見つめて欲しいと思っています。

●原 一男(はら・かずお)

1945年6月、山口県宇部市生まれ。1972年、小林佐智子と共に疾走プロダクションを設立。同年、『さようならCP』でデビュー。74年には『極私的エロス・恋歌 1974』を発表。87年の『ゆきゆきて、神軍』が大ヒットを記録、世界的に高い評価を得る。94年に『全身小説家』、05年には初の劇映画となる『またの日の知華』を監督。2017年に『ニッポン国VS泉南石綿村』を発表。2019年、ニューヨーク近代美術館(MoMA)にて、全作品が特集上映された。同年、風狂映画舎を設立し、『れいわ一揆』を発表。2020年、『水俣曼荼羅』を完成させた

●『水俣曼荼羅』は、11月27日(土)よりシアター・イメージフォーラム他にて全国順次公開中

(©疾走プロダクション)