「現代の魔法使い」落合陽一(右)と「HCI研究者、醸燻酒類研究所」樋口啓太(左)

「現代の魔法使い」落合陽一(右)と「HCI研究者、醸燻酒類研究所」樋口啓太(左)

新型コロナ流行下のこの秋、落合陽一(おちあい・よういち)が担当して5年目となる筑波大学の超人気講義「コンテンツ応用論」はリモートでの開講となった。例年は会場となる講堂の収容人数に限りがあるため受講者は抽選となっていたが、今年はその縛りがなくなり、大学1・2年生を中心に、実に400人以上の学生が聴講する形だ。

その記念すべき初回のゲストは樋口啓太(ひぐち・けいた)。人と計算機との間を取り持つHCI(ヒューマン・コンピューター・インタラクション)のスペシャリストで、落合とは東京大学大学院修士課程以来の旧友、そして博士号の取得も同期という関係にある。

樋口は現在、機械学習や深層学習(ディープラーニング)などの先端技術を実用化するスタートアップで、"日本最強のAI技術者集団"とも評される株式会社プリファード・ネットワークス(PFN)に所属している。

そうして「受賞歴やトップカンファレンス論文数はお墨付き」(落合談)という研究を続けるかたわら、昨年には「醸燻酒類研究所(ジョークンビールラボ)」を立ち上げ、クラフトビールのブリュワー(醸造家)としてのキャリアを踏み出した。

先端技術の研究者であり、それを生かした起業家でもあるふたり。前編では、樋口の専門分野であるHCIの特性、そしてクラフトビールとの出会いを語る。

* * *

樋口 僕は新潟県の十日町という豪雪地帯で生まれ育ちました。高校生くらいまではほとんど勉強していなかったのですが、金沢工業大学に入ってコンピューターを学び始めたらめちゃくちゃ面白くなり、一念発起して修士課程から東京大学大学院情報学環の暦本純一先生(同大学院教授、ソニーコンピュータサイエンス研究所副所長)の研究室に入りました。

落合先生と出会ったのはこの頃で、たくさん思い出があります。2014年にはふたりでダイエットしたりとか。

落合 懐かしい!

樋口 2ヵ月でふたりとも14kg痩せたんですが、落合先生はそのままキープして、僕はリバウンドで太ってしまいました(笑)。

博士号をとってからは東大の生産技術研究所で特任教員をしつつ、1年間だけコンピューターサイエンスで有名なアメリカのカーネギーメロン大学(CMU)に研究留学させていただきました。その後、昨年からPFNのリサーチャーとして「HCI×AI」の研究開発をしています。

HCIという分野にはふたつの側面があります。ひとつは人間科学としての側面で、コンピューターに関わる人間の制約性を明らかにすること。もうひとつはコンピューターが関わる人間や社会の問題を解決することです。僕は主に後者の問題解決のほうの研究をしています。

僕の考えるHCIによる問題解決のフレームワークには、3つのプロセスがあります。生産研で行なった研究を例に、順を追って説明しましょう。ウェアラブルカメラを使って、いかに人間の作業を支援するかという研究です。

頭につけるカメラって、ユーザーの顔の向きに応じて主観の映像が撮れるので、誰とインタラクションしたかとか、どんな作業をしたかとか、普通に遠くから撮る映像よりわかりやすいですよね。

だからいろいろな応用が可能で、警察官や電力会社の調査員が着けていることもあるのですが、実際に電力会社の方に聞き取りをすると、基本は撮りっぱなしになるため数時間もの映像になってしまい、どこを見たらよいかわからない、見直すだけでも時間がかかる、という問題が生じていました。

このようにユーザーの要求や予備実験から問題を把握し、解決策を考えるのが最初のプロセス、「インタラクションデザイン」です。

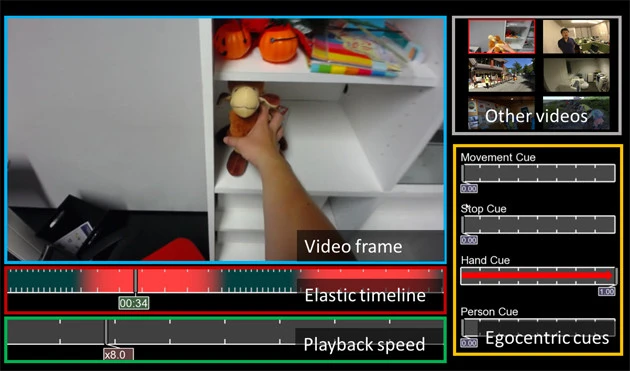

ウエアラブルカメラの映像を効率的に抽出する「EgoScanning」

ウエアラブルカメラの映像を効率的に抽出する「EgoScanning」

次に、問題を解決するための「インタラクティブシステム」を作ります。この研究では「EgoScanning(エゴスキャニング)」というシステムを作りました。再生速度を調整できるのはもちろん、長大な映像の中から見たい場面を取り出しやすくなっています。

例えば「人が登場する場面」を見たいのなら、パーソンキューをオンにすると、コンピューターが自動解析して、タイムラインの該当する範囲が強調されます。そこを見るだけで、「ああ、この人と会って物を渡したんだな」といったことが確認できます。

同様に、ユーザーが立ち止まった場面、手を使って作業した場面なども抽出できるようになっています。さらに、コンピュータービジョンやディープラーニングの最新の成果を採り入れることで、タグ付けする対象がより多様になります。

インタラクティブシステムができたら、今度はユーザー実験や現地調査を行なって、「ヒューマンファクター」を確認します。効果や影響を調べるということです。そこで問題や改善点があれば、さらなるインタラクション・デザインの向上につなげていく――という流れで問題解決を図っています。

落合 ビジネス転用や共同研究に発展しやすいフレームワークだよね。

樋口 はい。EgoScanningの時はその後、慶応大学病院の方との共同で、手術時の主観映像から必要な場面を抽出する研究へとつながりました。

筑波大学の方とも共同研究しました。発達障害の子供たちの支援と研究をしている心理学の先生が「僕の研究に使いたい」と言ってくれまして。その方の活動では、子供たちの状態を知る指標のひとつとして、セラピストとのセッション時にどれだけアイコンタクトしたかを後から映像で確認するのですが、子供の目の動きを解析するのはめちゃくちゃ時間がかかります。

そこで、ちょうどコンピュータービジョンの分野で、人間の顔画像だけから視線の向きを推定する研究があったので、それを応用して、映像に映る子供の視線行動を解析し、アイコンタクトをタグ付けするという研究を行ないました。セラピストの方からは、見るべき映像の時間が3分の1になって生産性が上がる、といったフィードバックが得られました。

HCI研究の面白いところは、現実世界の問題を調査して、解決方法を提案し、その効果を検証するまでがひとつの枠組みに入っている点です。また、他分野のいろんな人と密に連携ができるのも魅力なので、皆さんにも興味を持ってもらえるとうれしいです。

落合 そして、ここからクラフトビールの話になるんですよね?

樋口 おっしゃるとおりです(笑)。まず僕がクラフトビールにはまったきっかけは、2014年に落合先生と一緒にマイクロソフトリサーチのインターンでアメリカのレドモンドに滞在したことです。落合先生から毎週のように「クラフトビール飲みにいこう!」と誘われて、飲んでいるうちに好きになりました。

樋口氏の地元・新潟県十日町市に立ち上げた「醸燻酒類研究所(ジョークンビールラボ)」のクラフトビール醸造所

樋口氏の地元・新潟県十日町市に立ち上げた「醸燻酒類研究所(ジョークンビールラボ)」のクラフトビール醸造所

落合 4日に一回くらい行ってた気がする。

樋口 ですね。その後、ピッツバーグのCMUに留学していたときは、飲むだけじゃなく醸造所の見学に行って、日米の醸造事情の違いを学びました。アメリカで飲むクラフトビールは、日本で飲むよりもおいしく感じるんですよね。

なぜかと考えると、アメリカが原料のホップの一大産地であることもありますが、やっぱり圧倒的に醸造所の数が違うんです。単純に、醸造所の数や多様性を増やすことで日本のクラフトビールはさらにおいしくなるんじゃないか、HCIの知見を生かして日本のクラフトビール文化に貢献できないか、と思うようになりました。

それで、自分でも実際に造らないと説得力がないので、帰国後に地元の友人に声をかけて、昨年醸燻酒類研究所を立ち上げたというわけです。今年の8月に酒類製造免許も取得したので、おいしいビールをいっぱい造りたいと思っているのですが、同時に醸造家や新規参入者を支援できる仕組みをHCIの枠組みから研究していきたいです。

落合 ありがとうございました! どうですか、ビール作りは。研究の知見が生きている感じはしますか?

樋口 まだ始めたばかりですが、一番生きているのは英語力ですね。アメリカのクラフトビールってオープンソース文化があって、醸造家同士で造り方などの情報を共有し合っているんです。

だからこそ切磋琢磨があるし、数年前にニューイングランドスタイルのIPA(ビールの一種)が人気になったときは一気に全米中のブリュワーが造る、といったムーブメントが起こっています。そうした情報をキャッチアップしていくのに英語は必須だと思います。

落合 HCI研究とビールの醸造と、ふたつの「コンテンツ」に対してどう気持ちを切り替えていますか?

樋口 クラフトビールに関しては、ブリュワー自身がじっくりビールと向き合って、造りたいものを造る環境を求めています。これはHCIでやっていることと逆なんですね。ユーザーインターフェースの研究では「平均的にいいもの」を目指すことが多いので。

落合 HCIでユニバーサルなデザインを考え、ビール作りではアートやクラフトマンシップを考える、というのがヒグヒグの中で対比行動になっているんだろうなあ。

僕が代表を務めているCREST(国立研究開発法人科学技術振興機構)のxDiversity(クロス・ダイバーシティ)の事業で、乙武洋匡(おとたけ・ひろただ)さんに義足をつけて歩いてもらうプロジェクトをやっているんだけど、これは研究の中でもアーティスティックなほうだと思う。通常の研究だったら、「n=1」(ユーザーや対象がひとり)なことをやってどうするんだという話になるから。

樋口 応用行動分析の領域では、シングルケースデザイン法といって、いかに少数の事例だけでデザインするかの研究がありますよね。最近はCSCW(コンピューター・サポーテッド・コーペラティブ・ワーク)の分野でも、たったひとりのターゲットとなるユーザーを定めて、数年にわたってその人を追うような研究がなされていますよ。

じゃあ、それはそのひとりのためにしかならないのかといえば、そうではなくて、研究の過程でなされたデザインに関する知見を共有することがHCIになるという方向性もあります。われわれ自身が考えるHCIというものの枠も柔軟に変えていかなければならないと思います。

落合 そうだよね。n数で議論することにあまり意味がないプロジェクトだってある。n=1なものをひたすらチューンナップしていくのも今後は分野として成立しそうだな。

※この講義の【後編】は、明日17日(木)に配信します

■「コンテンツ応用論2020」とは?

本連載は2020年秋に開講されている筑波大学の1・2年生向け超人気講義、「コンテンツ応用論」を再構成してお送りします(今年度はリモート開催)。落合陽一准教授がコンテンツ産業に携わる多様なクリエイターをゲストに招き、白熱トークを展開します

●落合陽一(おちあい・よういち)

1987年生まれ。筑波大学准教授。筑波大学でメディア芸術を学び、東京大学大学院で学際情報学の博士号取得(同学府初の早期修了者)。人間とコンピュータが自然に共存する未来観を提示し、筑波大学内に「デジタルネイチャー推進戦略研究基盤」を設立。最新刊は2016年の著作『これからの世界をつくる仲間たちへ』をアップデートした新書版『働き方5.0』(小学館新書)

●樋口啓太(ひぐち・けいた)

1988年生まれ、新潟県十日町市出身。金沢工業大学情報工学科を卒業後、東京大学大学院学際情報学府・暦本研究室にて修士課程・博士課程を修了(学際情報学)。専門はHCI(ヒューマン・コンピューター・インタラクション)とCV(コンピュータービジョン)。東京大学生産技術研究所にて特任教員を務めた。現在は株式会社プリファード・ネットワークスにリサーチャーとして勤務。アメリカ留学中にクラフトビールに魅了され、2019年に地元・十日町市に醸燻酒類研究所(ジョークンビールラボ)を共同創業