自動運転レベル3の機能が作動していれば、スマホの使用やDVDの視聴も法的に可能。ただし、すぐに運転に復帰できる状態にあることが条件だ

自動運転レベル3の機能が作動していれば、スマホの使用やDVDの視聴も法的に可能。ただし、すぐに運転に復帰できる状態にあることが条件だ

ホンダが世界中の自動車メーカーを蹴散らして、世界初となる自動運転レベル3の機能をフラッグシップセダンに搭載し、大きな話題を呼んでいる。なぜホンダはこの快挙を達成できたのか? 自動車ジャーナリストの小沢コージが、開発トップである本田技術研究所・先進技術研究所、知能化領域兼AD/ADAS研究開発室、エグゼクティブチーフエンジニアの杉本洋一氏に聞いた。

■レベル4の技術もブッ込まれていた!

――スイマセン! 正直言うと、私は新型レジェンドにそれほど期待していませんでした。確かに世界初の「自動運転レベル3機能(トラフィックジャムパイロット)」はスゴいけど、わずか100台限定のリース販売で、使える場所は高速道路の渋滞時のみ。作動後は時速50キロ以下の走行が条件です。ところが、いざ試乗したら運転中にモニターを見られるわ、スマホも見られるわ、罪悪感がハンパない!

杉本 ホンダはスマホ注視は推奨していませんが......。

――まぁ、自動車メーカー的にはそうでしょうね(笑)。ただ、すぐ運転に復帰できる状態であれば法的に問題ないので、スマホや、ナビ画面でDVDが見られてしまう。そこが今回の自動運転レベル3の大きなポイントですが、個人的には、そのアイズオフ以上にシビれまくったのはハンズオフの技術でした。

杉本 具体的には?

――2年前に日産がプロパイロット2.0を導入していますが、高速道路の制限速度内という縛りがありました。でも、ホンダセンシングエリートは時速125キロまで任意で速度を設定できるので非常に現実的。これならハンドルすら握らずに長距離の高速ドライブが可能です。だから、これで戸惑うのは警察なのかなと。運転中に手を放していたり前を向いていなくても、うかつに注意や検挙ができない。

杉本 ですから、リアに「オートメーテッドドライブ」というステッカーを貼ってあるんです。あれは警察庁からの要望でして。本当は自動運転レベル3システム作動中に、「青いランプを車体のどこかに点灯させよう」というアイデアもありましたが、今の法規ではまだ難しいので、まずは自動運行装置付きのクルマだとひと目でわかるステッカーをつけました。

本田技術研究所・先進技術研究所 知能化領域兼AD/ADAS研究開発室、エグゼクティブチーフエンジニア、杉本洋一(すぎもと・よういち)氏。世界に先駆け、「自動運転レベル3」を市販化したホンダ。その開発の陣頭指揮を執ったのが杉本氏。約90分間ノンストップで続いたオザワの質問攻めも笑顔で対応

本田技術研究所・先進技術研究所 知能化領域兼AD/ADAS研究開発室、エグゼクティブチーフエンジニア、杉本洋一(すぎもと・よういち)氏。世界に先駆け、「自動運転レベル3」を市販化したホンダ。その開発の陣頭指揮を執ったのが杉本氏。約90分間ノンストップで続いたオザワの質問攻めも笑顔で対応

――ところで、なぜホンダは自動運転レベル3の技術を搭載したクルマを世界に先駆けて発売できたんですか?

杉本 この手の技術は急にはできません。ホンダは1971年に現在の衝突軽減ブレーキにつながるレーダーブレーキの研究に着手し、アメリカの実験安全車プロジェクトや、運輸省(現在の国交省)主催の先進安全自動車プロジェクトに参加しながら技術を磨いてきた。

そして、世界初の追突軽減ブレーキをはじめとする数多くの機能をいち早く実用化した。ホンダは自動運転における基本的な安全設計や信頼性設計を愚直に進めてきた歴史があるんです。

ホンダセンシングエリート専用コックピット。トラフィックジャムパイロットか作動するとハンドル、ナビ、グローブボックスが青く点灯する

ホンダセンシングエリート専用コックピット。トラフィックジャムパイロットか作動するとハンドル、ナビ、グローブボックスが青く点灯する

レベル3機能「トラフィックジャムパイロット」作動画面。車速が約30キロ以下になり、さらに前後に車両がいる高速道路の渋滞時でレベル3機能が立ち上がる

レベル3機能「トラフィックジャムパイロット」作動画面。車速が約30キロ以下になり、さらに前後に車両がいる高速道路の渋滞時でレベル3機能が立ち上がる

「トラフィックジャムパイロット」機能終了画面。渋滞が解消するか、車速が50キロ以上になると、システムからドライバーへ運転を変更するよう指示が出る

「トラフィックジャムパイロット」機能終了画面。渋滞が解消するか、車速が50キロ以上になると、システムからドライバーへ運転を変更するよう指示が出る

――過去の積み重ねがあると。

杉本 ええ。ただ、今回は高速道路の渋滞時という狭い領域ではありますが、そのなかで安全性を担保するのは大変でした。レベル2までは、事故をできる限り防げれば正義だったんですが、レベル3になると、「合理的に予見される防止可能な事故が生じないこと」が求められるので。

レベル3機能「トラフィックジャムパイロット」の作動イメージ。3次元高精度地図、全球測位衛星システム、外界認識用センサーなどで自車周辺360度を検知。ドライバーの状態も常時モニタリングする

レベル3機能「トラフィックジャムパイロット」の作動イメージ。3次元高精度地図、全球測位衛星システム、外界認識用センサーなどで自車周辺360度を検知。ドライバーの状態も常時モニタリングする

――簡単に言うと自動運転中に事故が起きてはいけないと。あと今回のレベル3でキーになったのは技術進化もそうですが、法整備も同じぐらい重要だったはずです。国連の自動車基準調和世界フォーラムで国際基準が先に決まってから日本は動いた?

杉本 違います。国連の基準は日本の道路運送車両法より約2ヵ月遅れての成立です。

――日本のレベル3の法整備は国連より早かったと! 要するにココにはふたつの世界バトルがあった。ひとつはどの自動車メーカーがレベル3を早く出すかの競争です。そして、もうひとつはレベル3に対応した法規をどこの国が施行するのかという競争もあったわけです。日本は法整備が世界で一番早かった?

杉本 そうです。結局、技術と法のふたつがそろわないと、世の中にレベル3の自動運転車は出せません。

――日本国内でレベル3のルールができたのはいつです?

杉本 2018年の秋ぐらいに、国交省から安全技術のガイドラインが出たんですが、ホンダが進めていたレベル3の基準はだいたいそこと合致していたんです。だから、それほど大きな変更はなく、すんなり販売できました。

――ホンダが世界最速でレベル3を出せた理由には、その技術力がハンパなくスゴかったのと、国交省のガイドラインの想定とドンピシャに合致したと。つまり、高い学力を身につけた上で、テスト問題も上手に予想できた?

杉本 実は日本国内の基準が決まる前、2017年に行なったホンダミーティングで、われわれはレベル3の進捗(しんちょく)状況を発表しているんです。もちろん、その情報は国交省とも共有しています。

――もしやホンダのレベル3が他社より完成度が高かったから、国交省も安心して認可したんスかね?

杉本 そこはわれわれの範疇(はんちゅう)ではありません(笑)。ただし、自動運転から人間の運転に戻すタイミングで、人から反応がないと「緊急時停車支援機能」が働き、クルマが自動で安全に停止する。当初、これはレベル4で求められていた技術なんですが、ホンダとしては万が一に備え、レベル3での導入を決めました。結局、それが国交省のガイドラインにも入っていました。

――なるほど。ホンダはレベル3のどこにこだわりました?

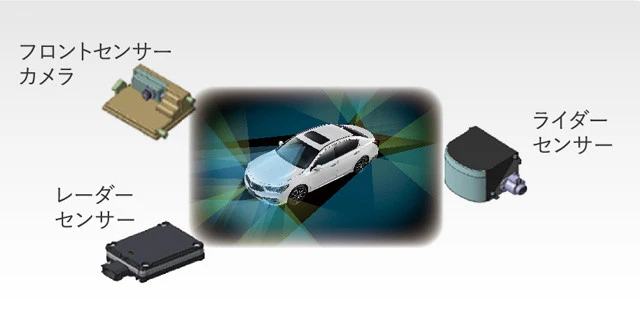

杉本 冗長性(トラブルや障害に対する強さ)に関わる部分ですね。ホンダの外界センシングは、ミリ波レーダー、ライダー、前方のカメラと三重にしています。さらに高精度地図も備えており、周囲の形状も把握する。それからステアリング、ブレーキ、電源も2系統あり、ひとつが壊れても即座にリカバリーできるようにしています。

外界認識用センサー。新型レジェンドにはフロントセンサーカメラが2個、ライダーセンサーが5個、レーダーセンサーも5個搭載されている

外界認識用センサー。新型レジェンドにはフロントセンサーカメラが2個、ライダーセンサーが5個、レーダーセンサーも5個搭載されている

――ホンダは安全を徹底的に突き詰めたからこそ、国も世界初のレベル3を認可したわけですね。ちなみに杉本さんはいつから自動運転の開発をしているんですか?

杉本 私が直接プロジェクトに関わるようになったのは2014年です。当時は米デトロイトにいて、ITS(高度道路交通システム)の世界会議が開かれており、そこでホンダ初となる自動運転のデモンストレーションをやりました。その翌年、日本に戻りまして、そこからはもうどっぷりレベル3を(笑)。

――ホンダの自動運転は2014年からスタートしたという認識でよろしいですか?

杉本 違います。最初にホンダが自動運転に取り組んだのは40年前です。1981年に、ホンダは「エレクトロ・ジャイロケータ」という世界初のナビゲーションシステムを出すんですが、この頃に自動運転の構想があった。さらに86年に基礎研究所ができて、そのなかで正式にプロジェクト化された。

そして2002年頃にオートクルーズや車線維持支援システムが商品化される。そういう積み重ねがあったから、今回のレベル3ができた。まぁ、今回のレベル3の本格的な開発が始まった時期は、2015年頃ですが。

一定の条件が調うと、前走車の追い越しや車線変更をシステムが行なう。その動きがマジで滑らかすぎてかなりビックリした

一定の条件が調うと、前走車の追い越しや車線変更をシステムが行なう。その動きがマジで滑らかすぎてかなりビックリした

万一に備えた緊急時停車支援機能。システムからの操作要求にドライバーが応じ続けない場合、クラクションなどで周囲に警告しながら安全な場所に自動で停止する

万一に備えた緊急時停車支援機能。システムからの操作要求にドライバーが応じ続けない場合、クラクションなどで周囲に警告しながら安全な場所に自動で停止する

――ちょうどその頃、安倍晋三前総理が当時の国際会議で「2020年の東京では、きっと自動運転車が走り回っています」と話し、官民一体のプロジェクトが始まった。そしてSIP(戦略的イノベーション創造プログラム)のひとつに自動運転も定められ、レベルの議論が始まりました。

そこで、私は疑問がひとつあるんですよ。レベル3は道や天気など条件がそろっていないときは、運転操作をドライバーに切り替えなくてはいけない。それが面倒だからレベル3をスキップし、完全自動運転のレベル4に精力を注ぐという自動車メーカーもある。そんななか、なぜホンダはレベル3を市販した?

杉本 レベル4はモビリティサービスの世界ですよ。走行エリアを限定するのであればレベル4はやりやすい部分もある。ただし、超高額のコンピューターを搭載しますし、センサーの数もレベル3の何倍にもなるので、コストは相当高くなる。

今回のレジェンドは1100万円ですが、レベル4になれば桁違いの金額になる。レベル4の技術をそのままパーソナルカーにフィードバックするのは現状だと難しいと思います。

――でも、レベル3は人に運転を戻す手間があります。

杉本 レベル3において、人間の役割は自動運転のバックアップです。つまり、レベル4はその人間の能力分も装備するわけです。当然、コストは非常にかかる。現実的ではないですよ。

世界で唯一の「自動運転レベル3」を搭載「ホンダ レジェンド」価格:1100万円、発売:2021年3月5日(リース販売)、ボディサイズ:全長5030㎜×全幅1890㎜×全高1480㎜。専用アルミホイールを装備。ベルリナブラックに塗装された19インチのノイズリデューシングアルミホイールは専用装備

世界で唯一の「自動運転レベル3」を搭載「ホンダ レジェンド」価格:1100万円、発売:2021年3月5日(リース販売)、ボディサイズ:全長5030㎜×全幅1890㎜×全高1480㎜。専用アルミホイールを装備。ベルリナブラックに塗装された19インチのノイズリデューシングアルミホイールは専用装備

リアには「自動運行装置搭載車」を示すステッカーが! 後部に貼付された「AUTO MATED DRIVE」のステッカーは自動運転車の証だ

リアには「自動運行装置搭載車」を示すステッカーが! 後部に貼付された「AUTO MATED DRIVE」のステッカーは自動運転車の証だ

フロントのセンサーは全部で7個。フロントにはカメラが2個、レーダーが3個、ライダーが2個搭載されている。けっこうイカツイ

フロントのセンサーは全部で7個。フロントにはカメラが2個、レーダーが3個、ライダーが2個搭載されている。けっこうイカツイ

専用アルミホイールを装備。ベルリナブラックに塗装された19インチのノイズリデューシングアルミホイールは専用装備

専用アルミホイールを装備。ベルリナブラックに塗装された19インチのノイズリデューシングアルミホイールは専用装備

――レジェンドの1100万円という価格についてはどう思われているんですか?

杉本 開発費を考えたら安いと思います。ハードだけでも高い上に、さらに手がかかるのはシミュレーションです。事故が起きそうな交通上のシナリオを考え、スーパーコンピューターでシミュレーションをかけるんですが、それが1000万通りもある。しかも、高速道路でテスト車両を使い、実証実験を行ないましたが、その距離は130万㎞です。そうやって事故の可能性を潰(つぶ)したわけです。

――期間はどれぐらい?

杉本 2年間です。

――そう考えると1100万円が妥当な値段な気もします。実際、すでに50台が売れているんですもんね?

杉本 おかげさまで(笑)。

――なぜ限定100台のリース販売なんですか?

杉本 レベル3を搭載したレジェンドは、世界初の技術を搭載したクルマですから、メンテナンスはホンダの正規販売店でしかできない。しかも、販売もメンテナンスも対応できるお店は限られている。それに100台ならばお客さまにちゃんとホンダの技術をお伝えして売れますし、声をフィードバックできる。それだけ使いこなすのが難しく、まだまだ進化する技術なんです。

●小沢コージ(Koji OZAWA)

自動車ジャーナリスト。TBSラジオ『週刊自動車批評 小沢コージのCARグルメ』(毎週土曜17時50分~)。YouTubeチャンネル『KozziTV』。著書に共著『最高の顧客が集まるブランド戦略』(幻冬舎)など。日本&世界カー・オブ・ザ・イヤー選考委員