モペットに必要なミラーやウインカー、ナンバーなどが一切ない。警察も取り締まりを強化しているがモペットの違反は爆増している

モペットに必要なミラーやウインカー、ナンバーなどが一切ない。警察も取り締まりを強化しているがモペットの違反は爆増している

今年に入ってからモペットに関する事故やトラブルが大きな注目を集めている。しかし、電動アシスト自転車とは何が違うのか。どこがどう問題なのか。知っているようで意外と知らない噂のモビリティに迫った。

■モペットの区分は原チャリと一緒

猛スピードで公道をオラつく無法モペットが激増中!

そもそもモペット(ペダル付きの原動機付自転車)のカテゴリーは、いわゆる原チャリ(一般原付)と一緒。

なので、運転する場合は免許、ナンバー装着、自賠責保険への加入、ヘルメットなどが必要だ。しかし、モペットはネットで手軽に安価で購入できてしまうため、違法車両の運転が横行しているという。

警視庁の調べによれば、2023年は通年で51件だった交通違反が、昨年は1000件を軽く突破! 主な違反はナンバープレートをつけていない、ノーヘル、逆走など。

実際、1月14日には無免許でモペットをふたり乗りし、一方通行を逆走、自転車と衝突事故を起こして相手に重傷を負わせたとして、男子大学生が警視庁交通捜査課に逮捕されたというニュースが話題となった。ちなみにモペットの無免許運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。

今回の事件をモーターサイクルジャーナリストの青木タカオ氏はどうみているのか。

「もしも、ガソリンエンジンの一般原付がノーヘル無免許で公道を逆走して事故を起こしたら、もっと大騒ぎになるに違いありません。ルール無視の無法モペットに対しては、社会全体でもっと厳しく対応していくべきでは」

無免許運転以外にもモペットには課題が山積していると青木氏は指摘する。

「ナンバー未装着、自賠責保険未加入が多い。まずここを早急に改善しなければいけません。クルマや歩行者への当て逃げも多発しており、ナンバーがついていなければ警察が車両を割り出すことも難しく、最悪の場合、逃げ切られてしまう可能性もあるからです」

モペットの販売方法にも大きな問題があるという。

「モペットを扱うリアル店舗では、『免許や保安部品、ナンバー登録、自賠責保険への加入が必要です』とうたっているものの、ネット通販では意図的にこの手の説明表示を小さくしたり、書いていないケースもあるそうです」

モペットは一般原付と同じ扱いなのにそれでいいのか。

「普通に考えてダメです。バイクを買うときと同じく、免許証の確認、自賠責保険加入、ナンバー登録を売る側がしっかりやるべきですし、国も指導をさらに強化すべきです。

そうすれば事故を起こした当事者が、『免許が必要とは知らなかった』とか『ヘルメット着用なんて聞いてない』などと居直れません。何より事故の被害者の泣き寝入りを防げます」

■違法改造で自転車がモペットに!?

実は1月24日に、電動モーターで走るよう改造された自転車はモペットに当たるとして、ベトナム国籍の配送業の男が無免許運転の疑いで書類送検されている。この手の違法改造もネットにひもづいているという。青木氏が言う。

「電動化キットやリミッター(速度制限装置)を解除する違法な改造パーツはネット通販で手軽に購入できます。ちなみにネットには、そうした"改造法"を解説する動画サイトもある。また、危険な改造を請け負う業者も存在すると耳にしています」

改造にはリスクも。

「そもそもベースとなる車両は、違法改造の速度などに対応するよう造られていません。当然、違法改造により事故やトラブルなどのリスクが高まります」

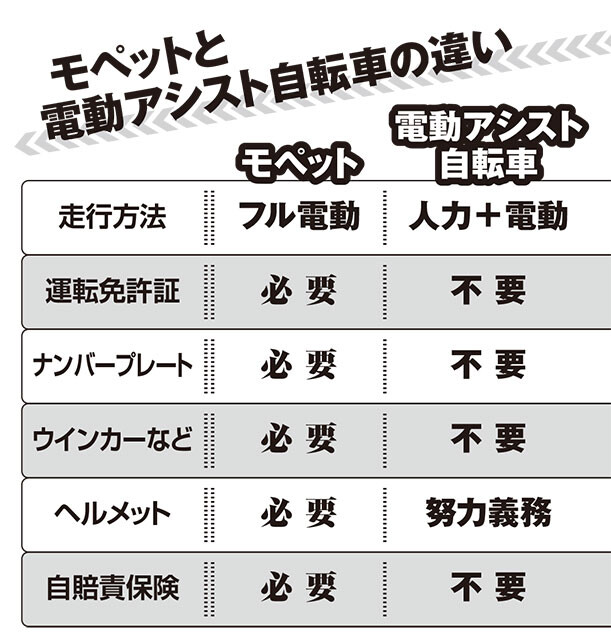

一方、電動アシスト自転車と、モペットの違いがわからないという声も多いが、違いはあるのか。

「簡単に言うと、人がペダルをこぐのを電動モーターが補助するのが電動アシスト自転車です。これに対し、モペットはアクセルを備え、電動モーターの力だけで走れる。

ちなみに電動アシスト自転車の最高時速は24キロに制限されています。片やモペットの最高速度は一般原付と同じく時速30キロです。

正直言って、電動アシスト自転車なのかモペットなのか見た目で判断するのはかなり難しいのが現状です」

つまり、今、電動二輪モビリティは混沌とした黎明期なのだ。自動車ジャーナリストの桃田健史氏がうなずく。

「モペットで違法走行している人は、大きく3パターンに分かれます。ひとつ目は、法規をよく理解せずに『周りにそうやっている人がいるから、まねただけ』とか、『ネットでたまたま買っただけ』といった"たまたまパターン"。

ふたつ目は特定原付の法規制と話がごっちゃになっている"勘違いパターン"。これは電動キックボードが特定原付として法改正された後に、ペダル付きのバイクタイプの一部も特定原付になったためです」

そして最後が"確信犯"。

「ネット情報やテレビニュースの特集などでモペットの法的根拠を十分に理解しているものの、いろいろ面倒なので、ヘルメット未着用や制限区分などを気にせずに乗っているパターンですね」

■無法モペットを撲滅する方法

モペットの違法運転を撲滅する手はないものか。桃田氏はこう語る。

「警察による取り締まり強化は当然ですが、いわゆる"確信犯"については厳罰化が必須。一方でモペットを含めた小型モビリティの社会導入には、地域社会が変化を自覚する必要がある。そして、地域社会としての啓蒙活動を進めることも重要でしょう」

前述のとおり、モペットで事故やトラブルを起こす学生が増えている。

「学生に対しては教育機関による指導の徹底と、違法行為に対する教育機関としての厳罰化も必要です。加えて道路交通法および道路運送車両法における、小型モビリティの扱いについて、国はいま一度議論を深めるべき。

先の特定小型原付(電動キックボードなど)導入によって小型モビリティに対する利用者側の理解が高まったと同時に、さまざまな規定が併存することで、ユーザーにとっては理解しづらくなった印象も。その中で、ネガティブな社会現象となった事例のひとつが、いわゆるモペットなのです」

青木氏は基本ルールの周知を徹底すべきだと語る。

「上の表を見ていただくとわかりますが、モペットは免許、ヘルメット着用、ナンバー、灯火器類などの保安装置、自賠責保険の加入が必要。歩道や自転車道を走るなど絶対にダメ!

仮に電動での駆動力をゼロにしても、歩道の走行は不可で、道路を走るときは一般原付と同じルールを守らなければなりません。無法モペット撲滅には警察、販売店はもちろん、社会全体が目を光らせるしかない」

そうはいっても、実際問題、東京都内の繁華街(新宿、渋谷、六本木など)では歩道を時速30キロ近くで突っ走り、逆走、信号無視、スマホのながら運転は当たり前。クルマの前でローリング走行をブチカマす輩(やから)系モペットも。

いつ事故やトラブルが起きても不思議ではなかった。今すぐ国は対策に乗り出すべきだ。