「国際的なビジネスの世界では、『自分が何をしたいのか』が明確でない人はリスペクトされないんです」と語る黒木亮氏

「国際的なビジネスの世界では、『自分が何をしたいのか』が明確でない人はリスペクトされないんです」と語る黒木亮氏

若き銀行マンが海を越え、30歳で飛び込んだ「国際金融」の世界。

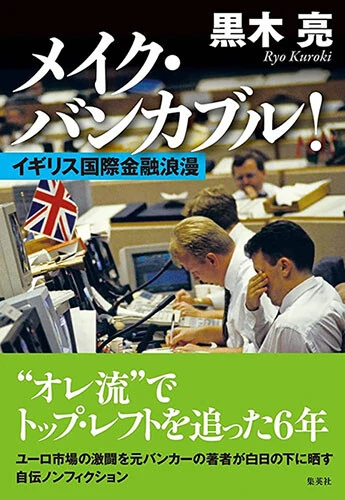

1988年に日本の大手都市銀行のロンドン駐在員として渡英して以来、さまざまな国際金融案件に関わった後に小説家へと転じた黒木亮氏。その黒木氏が、世界有数の金融センター「シティ」を舞台に繰り広げられる「シンジケートローン」(国際協調融資)の世界を自伝ノンフィクションの形でまとめたのが、新刊『メイク・バンカブル! イギリス国際金融浪漫』(集英社)だ。

* * *

――黒木さんの実体験を基に描かれたロンドンの国際金融の世界は、シティを舞台に繰り広げられる冒険小説のような面白さがありました。黒木さんはなぜ、国際金融の世界を目指そうと思われたのですか?

黒木 子供の頃からずっと「海外で大きな仕事がしたい」と思っていたからです。僕の世代はまだ簡単に海外に行ける時代ではなかったので、単純に海外への憧れもあり「国際金融」という言葉に魅(ひ)かれて銀行マンの道を選んだのです。

ところが、実際に日本の大手都市銀行に就職しても、なかなかそのチャンスは巡ってこなかった。入行して最初の英語の試験の成績は「すぐに海外駐在ができるレベル」だったのですが、国際金融とは無縁な国内の支店に配属され、中小企業向けの融資担当や外回りとして働く日々が続きました。

日本の銀行の人事というのは、あまり理屈の通らない「ブラックボックス」のような世界。僕はそんな銀行の人事部に自分の行く末を握られているのがイヤだったので、思い切って「辞めて転職する」と言ったら、突然、希望が通り、ロンドン駐在を命じられたのです(笑)。

――国内で国際部門を経験することがないまま、いきなりのロンドン駐在でしたが、戸惑いや不安はありませんでしたか?

黒木 未経験の債券や株式部門なら別でしょうが、こと融資に関しては、国内の融資も、国際的な「クロスボーダー融資」もその本質は変わりません。

ただ、この作品でも主に扱っている「シンジケートローン」では、ひとつの銀行で負担しきれない巨額の融資を、複数の銀行が「シンジケート」と呼ばれる「融資団」を組織して行ないます。そのため、シンジケートを取りまとめる「幹事銀行団」の責任者には、言葉や文化や法律、商習慣、モノの考え方も異なるさまざまな国の金融機関との複雑な調整が欠かせません。

これは「ボロワー」と呼ばれる融資の借り手側も同様で、むしろ金融機関として一定の常識が共有できる貸し手側と違って、融資相手となる国の政府や企業などのほうが世界観が違ってメチャクチャだというケースも多い。

例えば、キルギスの航空機リースに関する融資の案件では、先方が燃費も性能もいいボーイング社の航空機の採用に難色を示し、性能の悪い旧ソ連製の航空機にこだわり続けるので不思議に思っていたら、彼らは「性能がいい飛行機を買うと、その結果業務が効率化されて、人がクビになる......」と、心配していたんですね(苦笑)。

また、中東やアフリカなどは、基本的にイギリス流のビジネス文化が定着しているのですが、ベトナムなどアジア諸国との交渉では、いったん合意したはずのことを後から何度も蒸し返されることも多くて、これには閉口しましたね。

――この本に描かれている1980年代後半から90年代と比べて、今のシティの雰囲気は変わりましたか?

黒木 古き良き大英帝国スタイルから、効率重視のアメリカ流ビジネススタイルに変わりましたね。根深く浸透していた白人中心主義から、より平等な競争に変化したのはいいことだと思いますが、その一方で、それまでシティが大切にしてきた人間関係が希薄になったように感じます。

また、僕は常々「金融というのは、あんまり儲けちゃいけない」と思っているのですが、アメリカ流の行きすぎた収益重視が広がり、取引先を自分の金儲けのネタみたいに考える雰囲気が広がっているのは、あまり良くないと思いますね。まあ、これはシティだけでなく日本も同じですが......。

――今や国内の企業にも国際化の波は押し寄せており、言葉や文化の異なる外国人の同僚とチームを組んで働く必要に迫られている人も増えています。そんなビジネスマンたちに何かアドバイスはありませんか?

黒木 ひとつには、外国人相手に「以心伝心」というのはありません。ですから、外国人相手のときには「自分が思っていることを、しつこいぐらい言葉にして伝える」ということが大事で、そうしないと誤解が生じる恐れがある。

その上で、相手の出身国の国民性や文化の違いを理解する努力も必要です。例えば、イギリス人は契約をまとめる段階では本当にしつこく、粘り強く交渉してきますし、契約を何よりも重んじる人たちなので、契約の細かな文言ひとつひとつにまで非常にこだわりますが、いったん契約書にサインしたら、その後は契約にきちんと従うというビジネス文化が定着している。

もうひとつは「自分は何をやりたいのか?」を常に自問自答して、人に流されないこと。ただし、それと同時に「人の話をきちんと聞く」という姿勢を持ち続けることも大切です。

国際的なビジネスの世界では「自分が何をしたいのか」が明確でない人は、相手にリスペクトしてもらえませんし「相手の言葉に真摯(しんし)に耳を傾ける」という姿勢がない人も同様です。

――「自分は何がしたいのか?」という問いに正面から向き合うというのは、先ほど話された黒木さんの海外駐在前の葛藤にもつながる話ですね。

黒木 そうですね。これはひとりひとりのキャリアについても同じだと思っていて、やっぱり自分のやりたいことをやるのが一番なんですよ。だからまず「自分は何がしたいのか?」を認識し、次に「どうすれば、それが実現できるのか?」「自分がやりたいことは本当にここでできるのか?」を真剣に考えてみる。

自分が信頼できる人に相談することも大切ですね。ひとりで考えていても、自分の知っている世界は限られていますから。そうして自分に多くの選択肢があることを理解した上で、進むべき道を決めればいいし、仮にそれが国内で見つからなければ、海外に出ればいいんです!

●黒木 亮(くろき・りょう)

1957年生まれ、北海道出身。本名・金山雅之。早稲田大学法学部卒業、カイロ・アメリカン大学大学院修士(中東研究科)。都市銀行、証券会社、総合商社勤務を経て、2000年に国際協調融資を巡る攻防を描いた『トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て』で作家デビュー。主な作品に『巨大投資銀行』『カラ売り屋』『排出権商人』など。大学時代は箱根駅伝に2度出場し、4年時には20㎞で往路北海道記録を塗り替えた。1988年からロンドン在住

■『メイク・バンカブル! イギリス国際金融浪漫』

集英社 2310円(税込)

圧巻のリアリティで引きつける経済小説の名手である黒木亮氏が、30歳のときに大手都銀のロンドン勤務となり、国際金融の業務に携わった際の激闘を描いた自伝的ノンフィクション。舞台となるのは、1980年代後半から90年代の世界金融の中心街「シティ」。「レッツ・メイク・バンカブル!(銀行取引化しよう)」と唱えながら中東、アフリカ、欧州を奔走した激動の6年間がまとめられている