4人の女子高生が東京に向かって自転車で走り出すーー9月12日より公開『私たちのハァハァ』の松居大悟監督

4人の女子高生が東京に向かって自転車で走り出すーー9月12日より公開『私たちのハァハァ』の松居大悟監督

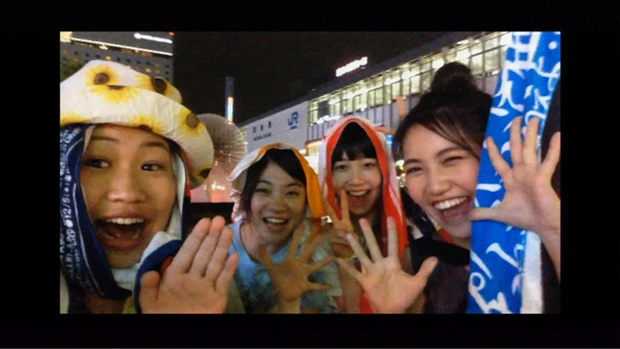

福岡県北九州市の片田舎に住む4人の女子高生が、大好きなロックバンドに会うため東京に向かって自転車で走り出す――。

9月12日より公開の青春ロードムービー『私たちのハァハァ』。その監督で『アフロ田中』や『男子高校生の日常』などの作品で知られる松居大悟を直撃。作品に込めた想いとは? そして、監督にとっての青春とは?

―タイトルが『私たちのハァハァ』だと聞いた瞬間、エロい映画だと思ってしまい失礼しました(笑)。

「ハハハハハハ」

―試写を拝見しましたが、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2015で2冠獲得など、かなり手応えがありそうですね?

「正直、手応えは…あります(小声)。これで世間に見つからなかったら、作り手としてもうダメかもって気がしてます」

―つまり、自信作だと。ではまず、この作品を撮った経緯から教えてください。

「ロードムービーに憧れがあったんです。僕、演劇をずっとやっているんで、いつも同じ場面で人が出入りすることでドラマを作っていく。でも、旅をすればどうしたって事件は起きるわけで。作られた事件じゃないって部分に憧れみたいなものがあったんです。そんな時に『地方の女のコをキーワードにした作品ってどうですか?』って誘ってもらって。『ロードムービーでいいならやりたいっす!』って返事して、プロットを1週間くらいで書き上げました」

―早いですね。

「閃(ひらめ)いたらガッと書けるんです。普段はなかなか閃かないんで、いつまで経っても書けないタイプなんですけど(笑)。なんか、ずーっとフラストレーションみたいなのが溜まってたから書けたっていうか」

―フラストレーションですか?

「『世にある青春映画がウソくさいなー』ってのが根っこにあるんですよね。だって、あり得なくないですか!? 学生の頃、壁ドンされて興奮するようなことってありました!? ないですよね? なんか、世に出される青春映画の“キレイゴト感”がつまんねーなって思ってて。ドラマチックすぎて、リアルじゃないでしょ?」

―とはいえ、監督の青春時代にだって、ひとつ、ふたつはドラマチックなことがあったんじゃ?

「一切なかったです。男子高で、僕はバレー部だったんですけど、一度も試合に出ることなく球拾いの日々で。しかも後から入ってきたヤツがバンバン試合に出るようになっても僕はずっと球拾い…。受験で引退して、同じような境遇のヤツとつるんで、毎日AV屋に行ってパッケージを眺め、『あのコは恥じらいがある』とか、『あのコはきっとムリしてる』とか、ラーメンを食べながら話し合うだけの日々でした」

出演した女子高生との恋愛は?

―生産性のないダラダラとした青春の日々を過ごしたと…。

「でも、みんなそんなもんじゃないですか? だからこそ伝えたかったんでしょうね。リアルな高校生活なんて、こんなにも無価値。だから意味があるんだぞ、と。既存の青春映画にカウンターを喰らわしたかったというか」

―なるほど。

「あ、でも無意味でしたけど楽しかったんですよ。僕自身、今でいうスクールカーストの最下層に属する中高生だったんですけど、日々嬉しいことも、悲しいことだってあって。だから、すべての人の青春時代を僕は肯定したいというか。だからこそ、光を放ってる側じゃなくて、ファン側からの物語を描きたくて。女子高生が好きなバンドに会いたいって想いだけで、東京にチャリで向かっちゃう作品を撮りたいなって」

―主人公を男子高生じゃなくて女子高生にしたのは?

「うーん、自分の高校時代を思い出して、男は好きなバンドに会うために東京までチャリで行かないなと。だから女子にしたんですよ。高校生男子なら、やらせてくれる人が東京にいたら、走ってでも行くかもしれないですけど。それじゃ映画のテーマが変わってくるし、そもそも映画にならないなと(笑)」

―松居監督は、9月10日に放送される『アウト×デラックス』(フジテレビ)で「女性スタッフ全員が性の対象にしか見えない新進気鋭の映画監督」として紹介されるそうですが、この作品に登場する4人の女子高生の誰かと付き合ってたりしたんですか?

「ないです、ないです」

―撮影は去年の夏だそうですし、もう時効なんでぶっちゃけちゃってもいいんじゃ?

「ちょ…週プレの取材とはいえ勘弁してくださいよ。映画の公開直前なんで、誤解を招くとまずいんですよ」

―だって、登場する女子高生4人のうち3人は演技経験がなかったんですよね? 演技力度外視、完全に好みの女子高生を見繕ったんじゃないかと勘ぐりもします(笑)。

「違いますって(笑)。確かにオーディションはしましたけど、いろんな事務所がいろんな美人を送り込んでくるわけです。イチ推しの美人ばかりを。でも、そんなコたちには、この作品では惹かれなくて。だって、ファンサイドの映画を作るんだから、少なくとも今は光を放ってないコたちが光に向かっていく映画を撮ろうとしてるわけで。だから、すでに光に当たってそうなコはなんか違うだろって」

―なるほど。

「オーディションで唯一選んだのは真山朔(まやまさく)さんだけ。彼女だけは和歌山に住んでいてオーディションのために上京してくれたんです。オーディションが終わったらそのまま和歌山に帰って。演技経験はなかったですけど、上京というシチュエーションが物語にもかぶるし、なんかいいなと」

ホントにセリフを覚えてこなかったんです

―大関れいかさんは、6秒ループ動画アプリVineで有名になったコですよね。

「彼女はかなり早い段階で面白いなと思ってオファーを出してて。顔がとにかくフツー。めっちゃ親近感。彼女も芝居経験はないけど、動画で見ると間がすごいよかったから、絶対芝居できるなって。でも出演依頼を出したら、『受験があるのでムリです』って断られて。『え、映画だよ?』って言っても『興味ないし』って。もうヤケクソで『高校時代の思い出になるよ!』って言ったら、『いいっすねえ』って快諾してくれて(笑)」

―なんか、今っぽいですね。

「彼女、そもそも映画や芸能界に興味がないからガツガツもしていないし、上手くやろうともしない。それがまたリアルな感じになってよかったんですよね」

―三浦透子(とうこ)さんは唯一の演技経験者で、過去に監督の作品にも出てますね。

「4人のうち、ひとりくらいはさすがに演技経験者じゃないと怖かったんで」

―で、4人目の井上苑子さんは今、シンガーソングライターとしても注目を集めてます。

「4人目が、実は最初の読み合わせでも決まってなくて、全然見つからなくて…。何日も徹夜でネットをさ迷い、女子高生で音楽に関係ある人を検索して、検索して、検索して。で、見つけたのが彼女で。彼女も演技経験ゼロだったんですけど、『とにかく、この映画を助けてください』って、ものすごい勢いで頼み込んで出てもらったんです」

―演技経験がないコばかりで、撮影は大丈夫だったんですか?

「経験がないんで、とにかくリラックスしてもらおうと思って、事前に彼女たちに『上手くやんなくていい。なんなら台詞も覚えてこなくていいよ。楽しくやろう』ってことを言ったんですね。で、実際に北九州に入って、『じゃあ、リハーサルしてみよう』ってなったら、マジで台詞を全然覚えてきてない!

いや、確かになんなら覚えてこなくてもって言ったけど…。それはなんていうか、大人の懐の広さを見せたり、リラックスしてもらうためであって…。ホントに覚えてなかったら撮れないじゃん!って」

―ハハハハハハ。

「で、次の日の撮影はこのシーンだから、ここまでは覚えてって感じにして。でも、やったことないから、ちゃんと台詞を言えないんですよね。あやふやな部分をニュアンスで言っちゃうんです(笑)。だから、一応は台本通りに進んでるんですけど、ちょっとずつ崩したり、相づちが入ったり、台本のままじゃない。でも、それがなんかリアルっぽくなってよかったんですけどね」

4人を好きになってたのは否定しません

―撮影中、監督は不安だったんじゃないですか?

「ただ、今、目の前の4人は、4人だけの世界を生きてる。僕がいろいろ準備してきて、こうしよう、ああしようって考えたイメージを押し付けることのほうがマズイ。そんなことしちゃいけないなって思って。なるようにしかならないんだって腹を括(くく)りましたね。

この4人も東京に辿り着けるかどうかわかんないままで旅をしてる。僕も、映画が完成するかどうかわからない。ある意味、同じ気持ちなんだと。だから、ほとんど指示も演技指導もしませんでしたね」

―すごいですね。

「唯一、海辺のシーンがあるんですけど、やっぱり下着が透けないとなと思って、用意してもらった色が強めの下着を『着てください!』ってお願いだけはしました(笑)」

―やっぱり性の対象として彼女たちを見てたんですね!

「ないです、ないです。この4人をキラキラ撮ろうと思った瞬間から、もう4人を好きになってたのは否定しませんけど(笑)。ただ、とにかくいきあたりばったりだったんで、編集作業が死ぬかと思うくらい大変で。結局、彼女たちは芝居したって感覚は最後までなかったらしくて、試写を見た後に『映画って簡単ですね!』って言われたんです。ニコニコしながらも内心、ぶん殴ってやろうかと思いました(笑)」

―彼女たちは東京に辿(たど)り着いたのか…ネタバレになるので触れませんが、ラストシーンがかなり変化球的な終わり方だったなという印象を持ちました。

「当初、別の形で映画を終わらせようと思ってたんです。実家に帰るために、4人が新幹線の連結部にいて。でも、広島到着のアナウンスが鳴ったら、そこには誰もいなくなってて。東京に向かってた時にお世話になった人のライブを広島で見てるんです。そのバンドマンがステージから『次は北海道だから来てくれるか!』って叫ぶと、彼女たちは『広島にチャリ、置いてたよね?』って話をして、終わる。もしかして北海道行っちゃうの?みたいな匂いをさせて」

―美しいラストじゃないですか。

「でも、『え!? 何この物語?』って思っちゃったんですよね。『映画的なまとまりはあるのかもしれないけど、そんなとこやりたかったんだっけ?』って。そうじゃないでしょ。まとまりのいいストーリーなんかより、今4人の女子高生がここに一緒にいるってことだけに価値があって、この4人が今ここにいることをキラキラと撮ろうと思ったら、ああいったラストシーンになったと」

―なるほど、なるほど。腑に落ちました。少なくとも、ただのモジャモジャ頭のエロ監督ではなさそうなことはわかりました。

「ハハハハハ。ただ僕自身、こうやって作品について話をしながら気づいたこともあるんですよね。なんで僕はずっと青春映画ばっかり撮ってるのかなって思いながらインタビューを受けてたんですけど。あ、なんか急にマジメなこと語り出して、つまんねーヤツだなって思われるかもしれないですけど…」

“ハァハァ”にこめた意味

―つまるか、つまらないか、聞いてから判断するんで、教えてください。

「言葉に頼らないというか、言葉から離れようとしてるんだろうなって。大人になると、落ち込んだら“悲しい”とか“切ない”とか感情に名前を付けてくじゃないですか。初期衝動も大人はドロドロになってく。でも思春期くらいって、そうじゃなくて。なんかもっとモヤモヤしてて、ワーーって、なんか嬉しいとか悲しいとか、いろんな感情が混ざってて。

でも、それを言語化しようとなんてしないから、そのまんまの感情で、やりたいように生きるじゃないですか。あの頃感じた言葉にできない感情を僕は追いかけているというか、僕自身がそういう感情になりたいから映画を撮っているというか」

―なるほど。

「そんな混じり合った感情を言葉にできる人なら小説家を目指していたのかもしれない。でも、僕には言葉にできない。だから演劇とか映画を選んだのかなって。この映画も、いくらでも台詞で説明すればいいのに、あえて説明しないでムダな会話を重ねることで、なんとなく4人の関係が見えてきたりとかするんです。タイトルも言葉にできないから、“ハァハァ”ってフレーズを選んで」

―そもそも“ハァハァ”って、なんなんですか?

「僕、ネットでよくエゴサーチするんですけど、映画の感想で『ハァハァした!』みたいなことが結構書いてあって、いいフレーズだなって思ってたんです。『興奮した』でも『エロい』でもなく、『ハァハァ』は『ハァハァ』でしかない。興奮を表すフレーズにも見えながら、ため息だったり、息切れにもなったりする。それこそ言葉じゃ言い表せない感情や息遣いが『ハァハァ』なわけです」

―では、最後に読者にメッセージを。

「この映画は特に劇的な何かが起こるわけでも、物語の中で彼女たちが成長するわけでもありません。それは無意味で無価値な時間かもしれない。でも、誰もが感じたあの頃の、言葉にできないいろんな感情を詰め込もうと、この映画を作りました。是非、劇場に足を運んでいただけたらと思います。もしもこの映画を見ていただいた感想が『言葉にならない』だったら、そんなに嬉しいことはありません」

(取材・構成/水野光博 撮影/本田雄士(C)2015『私たちのハァハァ』製作委員会)

●松居大悟(まつい・だいご) 1985年、福岡県北九州市生まれ。劇団ゴジゲン主宰。2012年、『アフロ田中』で長編映画初監督。代表作に『男子高校生の日常』、『自分の事ばかりで情けなくなるよ』『スイートプールサイド』など多数。

■『私たちのハァハァ』 ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2015で、「スカパー! 映画チャンネル賞」「ゆうばりファンタランド大賞(観客賞)」の2冠に輝く。9月12日より、テアトル新宿ほか全国公開。詳細はオフィシャルサイトにて。haa-haa.jp