世界を舞台に活躍する日本のバンド・幾何学模様。左から、Daoud、Ryu、Tomo、Go、Kotsu Guy

世界を舞台に活躍する日本のバンド・幾何学模様。左から、Daoud、Ryu、Tomo、Go、Kotsu Guy

「チャクラが開いた!!」

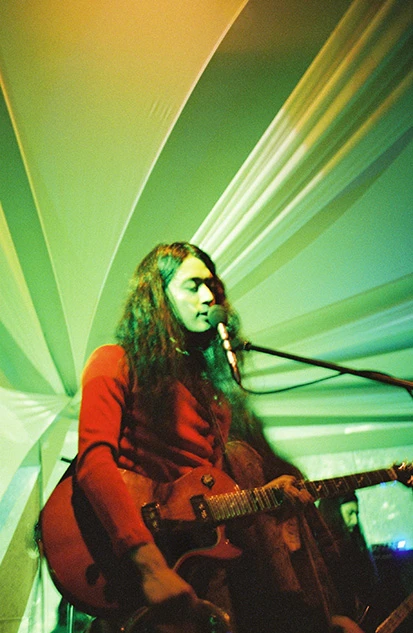

そんな体験をしたのは今年の初頭――それが「幾何学模様」というバンドのライブだった。

彼らは、Go Kurosawa(Dr/Vo)、Tomo Katsurada(Gt/Vo)、Daoud Akira(Gt)、Ryu Kurosawa(Sitar)、Kotsu Guy(Ba)の5人からなる日本のバンドだ。

60年代、70年代のハードロックのような骨太の音楽を軸にサイケなサウンド、ジャズ、フォーク…そして現代的な音楽の要素が縦横無尽に入り乱れ、頭をグルグル揺さぶられる。彼ら自身も全員が肩まで伸びた髪の毛を振り乱しながら演奏する。

そして、何よりもライブで客を焦(じ)らすのだ。焦らしに客は胎動を感じ、何かが起こる予感を覚える。

その期待感と緊張感がピークに達した瞬間に爆発する。その快感は今まで感じたことのないようなライブ体験を与え、スピリチュアルな世界に導いてくれた。「日本人にこんな音を出せるバンドがいたなんて…」というのが正直な感想だった。

そんな幾何学模様は日本のバンドでありながら、海外のほうが遥かに支持を得ている。数々のフェスやイベントに呼ばれ、知名度も上昇中。昨年は『ISSEI MIYAKE MEN』のパリコレクションでの演奏も話題となった。さらに、今年5月にリリースしたEP『Stone Garden』のレコード500枚は予約の段階で完売し注目度の高さが伺える。

また、今年の5月末から始まった3ヵ月に渡るアメリカ・ヨーロッパツアーでは各地でソールドアウトを連発。大盛況のうちに海外ツアーを終えた勢いのまま、11月には日本ツアーを開催することも発表した。

そんな彼らにどうしても話が聞きたい!と、フロントマンであるGo Kurosawaと独特のオーラを纏(まと)うDaoud Akiraのふたりに話を聞いた。

―今年見たライブがあまりに衝撃的で、是非お話を聞いてみたいと思いました。そもそも、幾何学模様はどのような経緯で結成されたんですか?

Go そもそもの始まりは、僕がTomoと高田馬場で出会い、昼夜を問わずレコード聴いたりジャムしたりTVゲームをしているうちに徐々に形成されていったアイディアが原型となっています。ふたりともアメリカに住んでいた経験があり、向こうのインディーシーンを肌で感じてたっていうのもあって、すぐに意気投合しました。他のメンバーも高田馬場で偶然としか言いようのない経緯で集まり今の形になりました。

Daoud 今でこそ離れて暮らしていますが、路上のジャムとその後の高円寺での共同生活がバンドの根底にあると思います。

時代や場所を飛び越えている結果

―幾何学模様の音楽は60年代、70年代の音楽に近い要素があるように思いますが、その中にも現代的な要素が見え隠れします。古い音楽と新しい音楽をどうやってミックスしているのですか?

―幾何学模様の音楽は60年代、70年代の音楽に近い要素があるように思いますが、その中にも現代的な要素が見え隠れします。古い音楽と新しい音楽をどうやってミックスしているのですか?

Go 60年代、70年代の音楽は好きです。でも当然、それ以降の音楽にも様々な影響を受けていますし、古い音楽と新しい音楽のミックスというのは特別意識していません。聴いてきたものや見てきたものが当時の人と違うので、あの時代の音楽は作ろうとしても作れないと思います。

Daoud メンバーそれぞれが聴いてきた音楽も違うので、自然と曲の中に時代横断、ジャンル横断でいろんな要素が入ってきて、ひとつひとつをとれば何かっぽいかもしれないけど、それがぐちゃっと混在してるっていうのがYOUTUBE世代というか、いろんな時代や場所を飛び越えて吸収している結果だと思います。

―アルバムやEPによって曲の質感も違って感じますが、それは意図してるんですか?

Go はい。前のアルバム『House in the Tall Grass』で僕が意識してたのは、音がちょっと遠くにあって、あんま耳が疲れない感じです。自分がどんなアルバムが1番好きかなって思った時に、決め曲が何曲もあるより、つかみどころがなくてよくわかんないのがいいよなって。何回も繰り返し聞いてるからいいはずなんだけど、特にこの曲がすげーいいみたいのはない。わかろうとするんだけど、わからなくてずっと聞くみたいな。そういうアルバムを作りたいと思ったんです。そして何より、聴いてると風景が浮かぶような。

それで音だけじゃなく視覚とかにも訴えかけるものが作りたいなって思ったんですよ。で、それをやったら、好きな人は好きだけど、嫌いな人は「退屈だな―」みたいな(笑)。

―賛否、いろいろあったんですね…。

Go 変化することや、それに伴う批判にはもちろん怖い部分もありますが、例えば成功しているアーティストでも、それまで築きあげたものをわざわざ破壊して時代と自分の感性に正直に新しいスタイルを作り上げていってる。そういう姿勢には勇気もらいますね。

―ちなみに2014年にリリースしたEP『Mammatus Clouds』は、最もスピリチュアルな音が鳴ってる気がするのですが、どのようにして作られたんですか?

Go 『Mammatus Clouds』はインプロ。当時、僕がシャーマンの本を読んでいた時に作りました。その中で「パワーアニマル」っていう儀式が紹介されていたんです。自分の意識の中にある穴を見つけて、そこに入っていくような。

Daoud 目をつぶって穴に入ってくビジョンを考え考え考え…。そうすると、穴を進む途中で何回か動物に遭遇するんだけど、それがその人のパワーアニマル(笑)。

Go バンッて出てくる。その話をメンバーに伝えて、みんなでパワーアニマルを探そうってライブハウスの真っ暗な中で演奏したのを収録しました。

―それ面白いっすね。

Go でもおそらくライブを観ていたお客さんはふたりくらいだったかな(笑)。出演者8、客2みたいな。僕ら以外、ハードロックとかへヴィメタルとかのメタルイベントだったので、お客さんも少し困惑しながら拍手するみたいな(笑)

Daoud あの曲ではひたすらマラカス振ってたな。Goはずっとフロアタム叩いててTomoはバイオリン弾いてたし。え、バイオリン弾いてるよ、みたいな(笑)

歌詞が言語じゃないのは気がつきました?

―すごい環境下で録音されてたんですね(笑)。最新EPの『Stone Garden』は今までの中で最も荒い音が鳴っていますが、それはなぜ?

Go そこで表現したかったのは“初期衝動”。わけわかんないけど、とりあえずエネルギーは伝わってくる!みたいな。ツアー中、プラハで珍しく2日のオフがあったのでスタジオに籠もって、ひたすらジャムをしました。その音源をプロデューサーに送って形にしたんです。ヘビーな音楽も僕たちのルーツにあるので、その側面も表現できたと思います。

僕の中には本当にいろんなことがやりたいこととして混在しているんです。全部そん時そん時の好きなことだとかハマっていること…例えば、観た絵画や読んだ本をどうやって音楽にするかとか、このストーリー読んでこれにサウンドトラックつけるならこんな感じかなとか。非音楽的な要素をどうやって音楽にするかっていうのを楽しんでいます。

―なるほど。ところで、音楽の影響を音楽で表現するしやすさと比べて、文学とか体験を音楽にどうやって落とし込むんですか?

Go 例えば、なんとなくですけど色みたいな感じですかね。なんか赤っぽいとか青っぽいとか。今、目の前にあるこの景色だったら、なんか白っぽい感じがするし。下のほうにはいろんな色がある感じだからキレイめな音が鳴ってるのかなぁって。そうやって曲を形作っていく感じです。あとは、目を細めて景色を見ると光と色が強調されますよね。そういった漠然としたイメージを大切にしています。

―実は、気になってたのですが、幾何学模様の歌詞って何を歌ってるんですか?

Daoud 言語じゃないのは気がつきました? 日本語でも英語でもなんでもないんですよね。

Go なんか、日本語で歌っても日本人しかわかんないし、英語で歌ってもみんなに伝わるわけでもないし。じゃあ、誰もわかんなくていいかなって。でも言い換えると誰にでも判るということです。単純に音なので。

―へぇ、そうだったんすね。日本人だと、英語で歌ってると思ってる人が多い気が(笑)。

Go 海外から英語訳送ってくれとか言われるんだけど、そもそもないっていう。あと、僕は歌詞が苦手なんです。みんなCMソングとかすぐ歌えるようになるけど、僕は小さい頃からメロディはわかっても歌えなかった。文字が入ってこない。

で、無理して歌詞を聴こうとするとすごい疲れちゃうんです。それもあって歌詞を意識しながら音楽を聴くっていうのがよくわからなくて。それだったら歌詞だけ詩集で読みますみたいな。

Daoud 僕は逆に歌詞の力をすごい尊重しているんですが、だからこそ“特に意味はないけどとりあえず歌詞付けました”みたいな感じになると曲が汚染される気がするんです。

楽譜を忠実に再現する音楽じゃない

―例えば、セックスピストルズとかって、ワーキングクラスが衝動的に反体制を歌うみたいなのがわかりやすいですけど、それをファッションで真似て「俺たちは反体制だぜ」っていうのはちょっと違うなって気がしますよね。

Daoud そうですね。「それっぽい」表現とか世界観を提示しても真剣さが伴っていないとすぐわかりますよね。特にピストルズなんかだと、あれを詩集で出せばいいかというとちょっと違うと思います。あの曲とスタイルと混ざることで力を持つと思うんですよ。僕はボブ・ディランも好きですが、彼の詩の力にしても楽曲や歌い方との相乗効果が大事だと感じています。

Go 僕はそうはならなかったなぁ。ピストルズだろうが誰だろうが全員、訴えたいことがあるなら詩集で読みたいと思っていました。それこそ、JFケネディとかキング牧師みたいな感じでスピーチしたのを聞きたい。これはこういう問題があって、こう変えていくべきだっていうのを。

Daoud でも、それこそスピーチなんてキング牧師のあの深い声で「アイ・ハブ・ア・ドリーム」っていうのと、全然別の人が言うのでは響き方が違うじゃん。同じ言葉でもエクスプレッションの仕方でがらりと意味が変わるのが話し言葉の面白さでしょう。

Go そうなんだろうけど、僕はそうじゃなかったんだよね。悲しいことにメロディに乗ってる時点で、もうその歌詞が頭に入ってこなくて。だからこそ、歌詞がないのは音的に自由だって思いますね。感覚とか快感に直接訴える感じ。言葉はグローバルじゃないけど、音はグローバルでしょう。

―確かに、言語と違って『音』は世界共通ですもんね。でも、造語って覚えるの大変じゃないですか?

Go 覚えないですよ。そん時そん時で変えてます。口から勝手に出てくる音を出すように意識してます。

Daoud フリースタイル(笑)。だから意味があるっちゃあるんだよね。その時その時に伝えたいフィーリングを乗せられる。

―なるほど。ちなみに、おふたりはライブ自体は好きなんですか?

Go 超好きです。

Daoud 僕もエネルギーのぶつけ合いみたいな緊張感がすごい好きです。メンバー同士のぶつかり合い、お客さんとのぶつかり合い。あと、やっぱジャムの緊張感は楽しい。

Go ライブをすごい本数こなすから、どれだけ自分たちをつまんなくさせない曲を作るかってことも意識してますよ。この曲はツアーで100回やってもまだ好きだろうかってね。

―CD以上に幾何学模様のライブの爆発力はすごいですよね。緊張感がピリピリ伝わってきます。

Go でもやっぱり生ものなので、ダメな時は全然ダメ(笑)。やべー、やっちゃった~!!みたいな(笑)。シーンってなって、「はいっ! 帰ろうっ!」って。

でも、それがよさでもあって、全部よかったらつまんないもん。うちらのこととかインプロ好きな人とかは、あの緊張感がわかるんですよね。「今日ダメだったね。てか、おまえら空中分解してね?」って言われたりもするし(笑)。ダメな時はダメだし、いい時はいい。それが人間感というか。楽譜を忠実に再現する音楽をやってるわけじゃじゃないから。

●後編⇒世界が注目する“日本の異色バンド”! 幾何学模様が海外を舞台に選んで成功した理由

(取材・文/小渕 翔 撮影/信岡麻美)

■幾何学模様(Kikagaku Moyo)

2012年の夏、GoとTomoのふたりを中心に結成。その後、Kotsu Guy、Daoudが加入。さらにGoの弟で、インドでシタールを学んでいたRyuが帰国後に加入し現在の形となった。活動のメインとしている海外から注目度を高めており、今年のツアーは世界各地でソールドアウトを記録。○現在までに3枚のフル・アルバム『Kikagaku Moyo』(2013)『Forest of Lost Children』(2014)『House in the Tall Grass』(2016)をリリース。今年5月には最新EP『Stone Garden』を発売。待望の日本ツアーは11月7日の大阪を皮切りに宮城・愛知・東京で公演予定。詳細情報は特設ページにて。最新情報はオフィシャルツイッター【@kikagaku_moyo】、オフィシャルホームページ、Facebookまで。

■幾何学模様(Kikagaku Moyo)

2012年の夏、GoとTomoのふたりを中心に結成。その後、Kotsu Guy、Daoudが加入。さらにGoの弟で、インドでシタールを学んでいたRyuが帰国後に加入し現在の形となった。活動のメインとしている海外から注目度を高めており、今年のツアーは世界各地でソールドアウトを記録。○現在までに3枚のフル・アルバム『Kikagaku Moyo』(2013)『Forest of Lost Children』(2014)『House in the Tall Grass』(2016)をリリース。今年5月には最新EP『Stone Garden』を発売。待望の日本ツアーは11月7日の大阪を皮切りに宮城・愛知・東京で公演予定。詳細情報は特設ページにて。最新情報はオフィシャルツイッター【@kikagaku_moyo】、オフィシャルホームページ、Facebookまで。