「どれだけ愚痴を言ってもいいけど、粘り強く耐える気持ちさえあれば必ずどうにかなる。明けない夜はないからね」と語る大沢在昌氏

「どれだけ愚痴を言ってもいいけど、粘り強く耐える気持ちさえあれば必ずどうにかなる。明けない夜はないからね」と語る大沢在昌氏

2019年に作家業40年の節目を迎える、大沢在昌(ありまさ)氏。『新宿鮫』シリーズなど数々のヒット作を生み出してきた作家が、新作『漂砂の塔』で書いたのは、強くもなんともない、ごく普通の能力を持った男が、北の孤島で孤軍奮闘する物語だった。その姿に共感を強く抱く読者も多いのではないだろうか――。

* * *

大沢 20年くらい前に、雑誌のグラビアで「北の油田の島で出稼ぎの外国人労働者が働いている」という記事があって、ずっと頭の片隅にあったんです。そういう所を舞台に小説を書いたら面白いだろうな、と。

――島を舞台にする構想は初めからあったんですね。

大沢 過去に書いた島もの(『パンドラ・アイランド』『海と月の迷路』)の評判が良いこともあって、「島ものはウケる」というジンクスがあるんです(笑)。

『漂砂の塔』は、日中露の3国が共同で管理する北方領土の島で、三すくみの緊張関係のなかで殺人事件が起きて日本の警察官が送り込まれる。でもそいつはスーパーマンじゃなくて、語学が堪能な以外は何もできず、滑った転んだでやっていくうちに事態が動く。そこまで考えたところで連載を始めました。

――主人公の石上をヘタレな警察官にしたのはなぜでしょうか。

大沢 徒手空拳のヒーローが八面六臂(ろっぴ)の活躍、っていうのは本当に古くさいヒーロー小説になってしまうでしょう。最初は、どちらかといえばヘタレ感を漂わせている奴が、周囲におだてられながらボヤきつつも、なんとかやっていく。そのくらいのほうが、今の読者は親近感を持ってくれるかなと思いました。

それに舞台が寒い北の孤島だし、本人がしんみりしていたらどんよりした重たい小説になっちゃうから、おちゃらけているくらいでちょうどいい(笑)。

――大沢さんは架空の土地を舞台にした小説が得意という印象があります。

大沢 楽だからね。いちばん簡単なんですよ(笑)。現実を舞台にしたら、「この角を曲がったらそんな建物ないよ」とか縛りがいっぱいあるわけだけど、全部作れるでしょ? そりゃ地図を作り終えるまではちょっと面倒だけど、そういう作業はだいたいの小説家は好きだと思う。

『ドラゴンクエスト』で、新しい町に行くと宿屋があって、とりあえずは武器屋に行ってたまった金で強い剣を買うかな、とか。そういうのを考える感覚に近いと思いますね。

――途中、島で過去に事件が起きたことが示唆されますが、まるで横溝正史の『八つ墓村』のような、おぞましいものですね。

大沢 そういう材料は過去の作品であまり使ったことがないので、面白いかなと思いました。話の舞台が、北方領土の企業の従業員しかいないという世界でしょ。原子力発電があり、動く地下通路があって、みたいな場所で主人公が動き回っていると、人間臭があんまりしない。無機質なんですよ。

そこに猟奇的な事件の影が差してくると、イメージがぐーっと広がるはずなんです。過去の殺人事件の話を出そうというのは、割と早い段階で決めていました。この味つけはいけるなと。

――無機質な舞台だからこそ、人間的な臭みを、という判断は面白いですね。

大沢 じゃないと本当にあらすじだけになっちゃいますから、それは面白くない。主人公をヘタレにしたのもそうで、彼は本当は逃げたいのに、事件に興味を惹(ひ)かれたせいで、結果としては行くしかなくなってしまう。

自分の能力以上のものを背負わされるんだけど、それを支えてくれる人間が途中から出てくるのも大きい。彼らがいたから石上は立ち向かえたという部分もありますね。

――そこに共感する読者は多いと思います。自分の能力以上のものを背負わされている感じは、多かれ少なかれ皆持っているはずなので。

大沢 作中で、石上が「あんたは愚痴ばっか言ってるけど、決して諦めないよね」と言われる場面があります。私の作ったキャラクターだと、例えば『新宿鮫』の鮫島は、寡黙にぐっと奥歯を噛んで我慢する高倉健さんみたいなところがあるんだけど、石上はエーンエーンって泣きながら、結果としては行くところに行くという、粘り強さだけが美点の男だから。

結局、「明けない夜はないよ」ということですよね。「朝が来るまでの間にどれだけ愚痴を言ってもいいけど、長い夜を耐えるという気持ちを持っていれば、必ずどうにかなるさ」というね。

――ただ我慢しろ、というだけじゃないわけですね。

大沢 そう。やっぱりわれわれの時代は、どこかにまだ「艱難(かんなん)辛苦、汝(なんじ)を玉にす」みたいなところがあったんですよ。でも今はそういう時代じゃないから。

バブル以降に物心がついた人たちと自分との生理の差みたいなものを考えると、一方的には押しつけられない。したり顔で「こういうもんだよ。俺も苦労したよ」とか言っても通らないでしょう。

――反発する人もいそうです。

大沢 とはいえ、ですよ。「無事これ名馬」みたいなのはつまらないなとも思うんですよ。「なぜあなたは生き残れたんですか、消えなかったんですか」って聞かれたら「カッコよくいたかったからだよ」って答えるしかない。

私の中に10代の頃からずっとあるセオリーは、「ハードボイルド的にカッコいいか、悪いか」だけ。「ここで逃げたらハードボイルド的にカッコ悪い。行くしかない」とか、それを常に自分の物差しにして生きてきたんです。

別に大して立派な人生じゃないけど、そう思って生きてきたし、結果としては周りの人にも恵まれた。どんなものでもいいけど、セオリーを持ったほうがいい。そのほうが人生は豊かですよ、ということだけは言っておきたいです。

――本作で最も盛り上がるのは、後半で石上と周囲の人間に協力関係ができるところだと思うんです。孤独に頑張っているうちに、自然と人が寄ってきてくれる。あの展開に勇気づけられる人も多いかと。

大沢 それは石上が本音人間だからでしょうね。「おっかねえ」と思ったら顔に出るような、そういう部分で正直な人に対しては、相手も少しは自分の本音も明かそうとするんです。もちろん本音を言うことで信用し合えることもあれば、逆にそれで引かれてしまうこともある。だから、相手を見ての話にはなるでしょうけどね。

――石上は男だけじゃなくて、女性ともけっこううまいことやりますよね。そこも、やはり彼が正直だからでしょうか。

大沢 誘惑をバーンとはねつけて、女性が「あら、すてき」ってなるのが旧来のハードボイルドだけど、石上は「これは罠に違いない。違いない」と思いながら行っちゃう(笑)。

もちろん小説としては、体を張るから主人公が情報を手に入れられるっていう側面もあるんですよ。そうしないと物語は動かないじゃない? バーンとはねつけて帰ってきて、部屋でオナニーして寝た、みたいな話は面白くもなんともないからさ(笑)。

――女性のほうに行くのが事態を動かす原動力になるわけですね。欲望も大事だと。

大沢 そうですね。欲を持たないとエネルギーは出ないから。私も、今でもやっぱりもっと女にモテたいし、もっとゴルフもうまくなりたい。60を過ぎて、もうひとりの自分から「おまえ、いいかげん枯れろや」って囁(ささや)かれているわけですよ。

でも、「まだ遊びてえんだよ」って思うわけ。たぶん枯れちゃったら終わるんだよね。枯らさずに、その欲のために何が自分にできるかを考える。そういうのが、振り返ったら充実した人生ということになるんじゃないのかな。

●大沢在昌(おおさわ・ありまさ)

1956年生まれ、愛知県出身。1979年に『感傷の街角』で第1回小説推理新人賞を受賞しデビュー。91年『新宿鮫』で第12回吉川英治文学新人賞、第44回日本推理作家協会賞を受賞。94年『新宿鮫 無間人形』で第110回直木賞を、2004年『パンドラ・アイランド』で第17回柴田錬三郎賞を、10年に第14回日本ミステリー文学大賞を受賞。14年『海と月の迷路』で第48回吉川英治文学賞を受賞。著書多数。来年で作家生活40周年を迎える

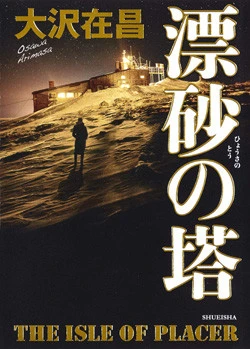

■『漂砂の塔』

(集英社 2000円+税)

北方領土の離島につくられた、日中露のレアアース合弁会社「オロテック」。そこで働くひとりの日本人技術者が、海岸で両目をえぐり取られた変死体となって発見された。現地での捜査を命ぜられた警視庁の国際犯罪捜査官・石上は、3ヵ国の思惑が飛び交う島に上陸し、単身の捜査を開始する。そこで待ち受ける、元KGBの施設長、美貌の女医、ナイトクラブのボス――彼らは敵なのか、味方なのか!? 緊張と欲望がうごめく巨編ミステリー!