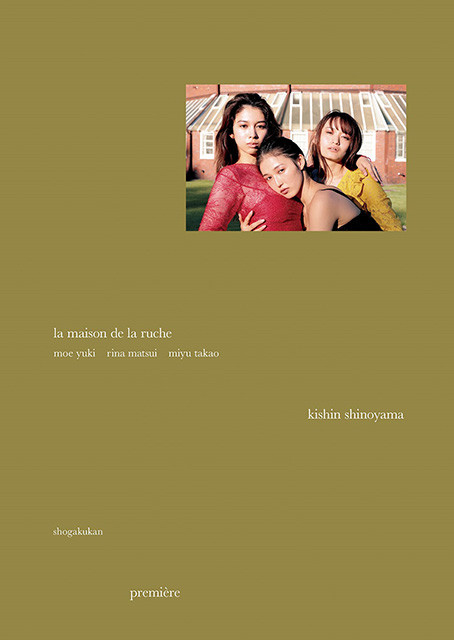

数々の有名女優の写真集を世に送り出してきた巨匠・篠山紀信が新たに作り上げたヌード写真集シリーズ『premiere(プルミエール)』。女子大生ユニット「キャンパスクイーン」の卒業生で、現在は新人女優として活動する、高尾美有、結城モエ、松井りなの3人がすべてをさらけ出したこの作品は、「男性目線」が主流だったグラビア界において、篠山紀信にとっても初の「女性目線」で撮られたヌード写真集となった。

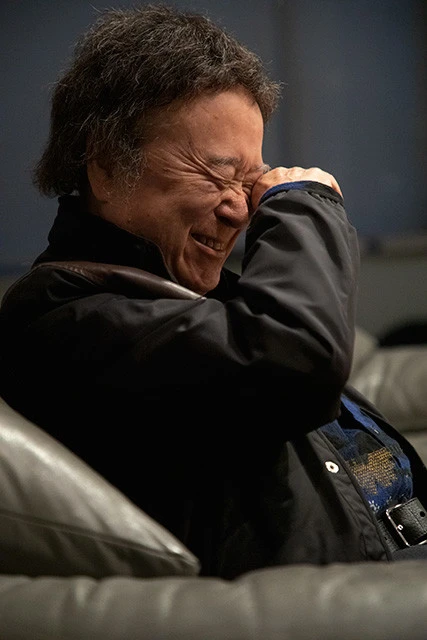

篠山がこの作品に込めた思いを聞いたインタビュー前編に続き、後編の本記事では、日本の雑誌におけるヌード写真のパイオニアとしてオンナたちを撮り続けてきた篠山が考えるヌード写真の今後、さらにはウェブ時代における写真の未来にまで話が及んだ。

■今の常識はヘアのないヌード?

――篠山さんにとって「女性目線」のヌード写真集は初めての経験だったということですが、ご自身にとって、素晴らしいヌード写真集を作るために必要なものとは何でしょうか?

篠山 僕自身というより、環境が大事ですね。今回のような企画はほぼ無名の女のコたちだからできた。これが大女優だったら、しがらみがたくさんあるじゃないですか。僕が宮沢りえの『Santa Fe(サンタフェ)』を出したのは30年近く前だけど、あれは彼女のお母さんというものすごいマネージャーがいて、あの人がいいと言えば何でもできるという環境だったからできた作品なんです。

その点、ほかの女優さんはどうしても事務所をはじめとするいろんな意向に左右されてしまう。被写体である本人が「この写真がいい」と言っても、いろんなしがらみの中で、「これはダメです」「コマーシャルに影響する」とか言われる。今回はそういうものが何もなかったですからね。最近では本当に稀有なことでしたよ。

左から結城モエ、松井りな、高尾美有

左から結城モエ、松井りな、高尾美有

――こういう写真集において、カメラマンの自由度というのはどんどんなくなってきていると。

篠山 そうですね。......あ、この写真集で彼女たちにアンダーヘアがないのは、もともとなかったからだからね。

――それは撮影のためにやったわけじゃない?

篠山 そういうコもいたかもしれないけど、こっちから指定したわけじゃないですよ。ただ、僕はヌード写真にアンダーヘアなんていらないと思うんです。僕が樋口可南子さんの『water fruit』という写真集を出したとき(1991年)に、マスコミが「ヘアヌード」という言葉を作って騒ぎ立てたんだよね。僕は芸術作品として撮影したけど、マスコミはヌード写真集をヘアヌードという"新しい商品"にしてしまった。

この言葉を僕は1回も自分の作品に対して言ったことがないし、使いたくもなかった。だけどマスコミに散々言われてあんまり悔しかったから、新潮社から『hair(ヘアー)』というアンダーヘアだけが写っている写真集を出したことはあるよ。そんなに「ヘアヌード」って騒ぐなら、「ヘアー」だけの作品はどうだって(笑)。

――そんな写真集もありましたねえ。

篠山 でも、今どきの気の利いた女のコはそもそもアンダーヘアなんてないんですよ。だから週刊誌の撮影なんかだと、編集者が恐る恐る、「先生、ヘアーあるんですけど......」ってかつらみたいなやつを持ってくるんだ。それで「これを貼り付けて撮影することはできませんか?」なんて言ってくる。

――そんなのがあるんですか?

篠山 ありますよ。でも、僕は「バカなことを言っちゃいけないよ」と言って、一切つけないですね。

■ウェブ時代にもなくならない写真集のあり方

――ヌード写真の変遷といえば、今はネット上でいくらでも、しかも無料で女のコのハダカを見ることができるようになってしまいましたが、そういう時代に篠山さんは、紙の出版物でヌード写真集を出す意味について、どのように捉えていますか?

篠山 ヌードっていうだけなら、ネット上では無修正の映像だってタダで見つけられるわけだよね。そうなると、もうウェブには勝てないですよ。紙よりもはるかに拡散力もある。これから紙の新聞もなくなるだろうし、週刊誌もなくなるでしょう。『週刊プレイボーイ』なんて真っ先になくなると思う(笑)。

ただ、本というのは物理的に存在しているわけじゃないですか。ウェブは手軽にヌードだって見ることができるけど、脳で記憶するだけだから、どんどん忘れていっちゃう。でも本は実際に持って、その存在を感じることができる。そこが大きいんですよ。僕は「これを持っておきたい」と思えるような本だったら、必ず生き残ると思います。ここに僕が歌舞伎を撮った本(『KABUKI by KISHIN』)があるけど、これはウェブでは絶対にできない。

――篠山さんが40年以上にわたって撮り続けた歌舞伎の写真から編纂された限定1000部の非常に豪華な写真集ですね。

篠山 それから去年出たシルクロードの本だってそう。もともとは集英社から出した全8巻の写真集だったんです(1981年から1982年にかけて発売)。奈良から始まって、トルコのイスタンブールまで6年かけて旅をしながら撮影した写真集で、ものすごい枚数の写真を掲載した。それをフランスのフォトディレクターが見て、「すごく面白い」と。それで彼が8巻分の写真を1冊にセレクトしてくれて、ルイ・ヴィトンが毎年発行している『ファッション・アイ』という写真集のシリーズから刊行されました。

ただ、厳選しているといっても1冊で300ページもある。『ファッション・アイ』のシリーズでもかなり多い。そのまま作ると分厚くなりすぎて、シリーズとしての統一感がなくなる。でも、彼は内容をカットせずに、ものすごく薄い紙を使ったんですよ。

――実際に触ってみると、これはかなりすごい紙ですね。めちゃくちゃ薄いのに、裏に透けない。

篠山 とても高い紙らしいね。でも、こうやってシルクロードの長い旅を1冊に凝縮したことで、僕が五感だけを頼りに撮影した旅が、写真集を通して読者も体験できるものになりました。時代が変わったことで、こういう本が作れるようになったんです。

――つまり、このくらい作り込んで突き抜けた本じゃないと、今の時代に紙の写真集を出す意味はない、と?

篠山 そう思いますね。こういう本ならなくなることはないし、僕もいい写真集を作り続けたいと思っています。今回の『premiere』だって、まったく新しいヌード写真集という意味で、そのひとつなんです。

■写真家が生き残るために必要な2つの道

――では、篠山さんが長年主戦場にしてきた雑誌のグラビアはどうなるのでしょう?

篠山 それは難しいよね。さっきから僕は週刊誌がなくなると言っているけど、別に週刊誌の悪口を言いたいわけじゃないんです。僕は週刊誌で育った人間だから、恩は感じています。それこそ週刊誌で本格的なヌードグラビアを初めてやったのは、『週刊プレイボーイ』の僕の連載でした。1960年代後半のことです。今のグラビアはあのときに始まったんです。

それから90年代の半ばくらいまではグラビアのジャーナリズムというものが本当に盛り上がって、どんどん新しいことがやれて面白かった。ブラジルで撮影した『オレレ・オララ』なんて写真集も集英社が出してくれました。そんな元気は今の出版社にはないよね。

結局、週刊誌というものは時代とマッチしていないとダメなんですよ。じゃあ今の時代は何かっていったら、完全にウェブでしょう。週刊誌はこれに負けちゃう。それで終わり。だって会社は商品が売れなくなるほど守りに入っていくからね。本当はさ、「売れなくて上等じゃないか」って人が出て来て、新しいものを作ってほしいと思いますけどね。

――少なくとも今までと同じようなものを作っているだけでは、時代から取り残されるのは確かですね。

篠山 雑誌がどんどんなくなって、ウェブだけになることがあるとしたら、ほとんどの写真家だっていらなくなるんですよ。ウェブに出すだけなら、こういう取材の写真はiPhoneでぱぱっと撮影するだけで十分なんだから。今は本当に変革期なんです。

じゃあ写真家は生き残れないのかと言ったら、そんなことはなくて、こういう写真集を作れる写真家になればいいじゃないかと思う。あとは写真展です。写真展というのは自分のカラダを美術館なりに持っていき、その場で写真と対峙するものですから、音楽におけるライブにあたる。これは印刷物とはまた違った、デジタルでは再現できないアナログの強みです。

自分が物体として持っておきたくなるような写真集と、そこに行かないとわからない写真展。この2つが写真家の生き残る道だと思います。

■『premiere ラリューシュの館 結城モエ 松井りな 高尾美有』(小学館 4104円[税込み])

■発売記念トークイベント&サイン会

日時:2019年2月24日(日)18:30開場/19:00開演予定

場所:SHIBUYA TSUTAYA 7F WIRED TOKYO 1999

出演:篠山紀信 結城モエ 高尾美有 松井りな

詳細&申込み

https://ameblo.jp/shibuya-tsutaya/entry-12434114691.html