「『元気が出るものを作りたい』という気持ちは若い頃から変わってないんです」と語る遊川和彦氏

「『元気が出るものを作りたい』という気持ちは若い頃から変わってないんです」と語る遊川和彦氏

『さんまのスーパーからくりTV』『中居正広の金曜日のスマたちへ』など、数多くの人気番組を手がけてきたバラエティプロデューサー角田陽一郎氏が聞き手となり、著名人の映画体験をひもとく『週刊プレイボーイ』の連載『角田陽一郎のMoving Movies~その映画が人生を動かす~』。

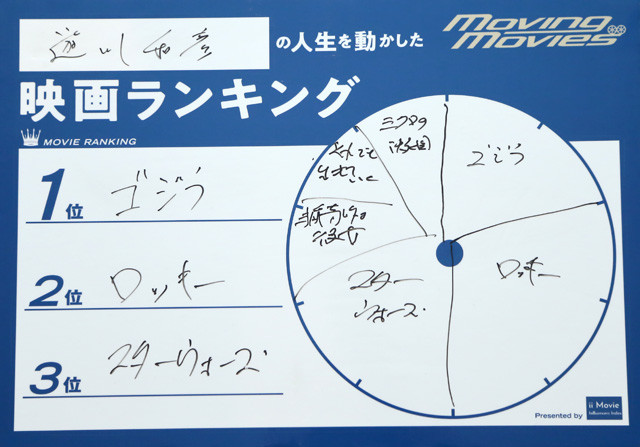

今回は、3月20日(金・祝)全国公開予定の『弥生、三月 -君を愛した30年-』で監督・脚本を務める遊川和彦氏が登場!

* * *

──子供の頃に見て印象に残っている作品は?

遊川 『ミクロの決死圏』(1966年)ですね。初めて映画に引き込まれた記憶があります。

──医療チームがミクロ化して体内に入り、手術する作品ですね。

遊川 子供だから深く考えたりはしないですけど、今思うと想像力のすごさを感じていたのかなって。あとやっぱり『ゴジラ』(54年)ですね。孤独さと愛みたいなものを感じましたね。

まあ、数少ない父親との思い出という面もあるんですけど。親父と一緒に映画を見たのなんて、たぶん一生でそのときくらいで、うれしい気持ちだったのを覚えています。

──この仕事に就くきっかけとなった作品はありますか?

遊川 それははっきりしていて、『ロッキー』(76年)と『スターウォーズ』(77年)なんです。でも、作品名を言うのが恥ずかしくて......(笑)。

──恥ずかしいんですか?

遊川 映像学校とかに講師で行くと、フェリーニとかヒッチコックとか言いたいじゃないですか(笑)。でも、なんか合わせるのも悔しいし、王道な映画が好きなんだからしょうがない。

特に『ロッキー』は「映画ってなんて面白いんだ」「俺もスタローンみたいに主演・脚本・監督全部やりたい」って思いましたね。当時はまだ役者志望だったんですよ。

──役者志望だったんですね!

遊川 最初は映画に出たいという気持ちが強くて、文学座とか無名塾の試験を受けていたんです。で、仲代達矢さんの前でエチュードをやるわけなんですけど、やればやるほど、「大きな声を出したりして、みんな恥ずかしいと思わないのかな」って思って、「自分は役者に向いてない。撮る側に回ろう」と。

「元気が出るものを作りたい」という気持ちは若い頃から変わってないんです。やっぱりね、結局みんな孤独ですから。

──ドラマ『女王の教室』(05年)も、『家政婦のミタ』(11年)もそうですが、遊川さんは孤独なキャラクターを描かれるイメージがあります。

遊川 人間が生きていて一番闘うのは孤独ですし、そういう意味でいうなら、孤独を描くのがドラマかもしれない。僕はそう思います。

──『ゴジラ』とかまさにそうですもんね。今回の『弥生、三月 ─君を愛した30年―』について伺います。最初の構想のきっかけは?

遊川 映画『恋妻家宮本』(16年)で初めて監督を務めたんですが、この作品は原作があったので次はオリジナルをやりたいと思っていたんです。

でも、やるなら今までにないものがいいし、ジャンルはラブストーリーで、長い期間の男と女の物語で......と考えていって、「同じ月をずっと描く」というアイデアに行き着きました。

それで何月がいいかを考えたときに3月がドラマチックだな、3月なら弥生という名前にしよう......と構想していきました。

──この作品は昭和から令和まで描いていますが、現実の出来事と照らし合わせていくのが印象的でした。

遊川 年表的なものを作ったり、シーンごとに存在するもの、存在しないものをチェックしたりしましたね。例えば携帯電話はいつ頃出てくるとか。そこは大変でしたね。

★後編は3月25日(水)配信予定です。

●遊川和彦(ゆかわ・かずひこ)

脚本家・映画監督。1955年生まれ、広島県出身。脚本家として『女王の教室』『家政婦のミタ』『純と愛』『過保護のカホコ』など、ヒット作を数多く手掛ける

■『弥生、三月 -君を愛した30年-』

2020年3月20日(金・祝)より、全国東宝系にてロードショー

(c)2020「弥生、三月」製作委員会

(c)2020「弥生、三月」製作委員会