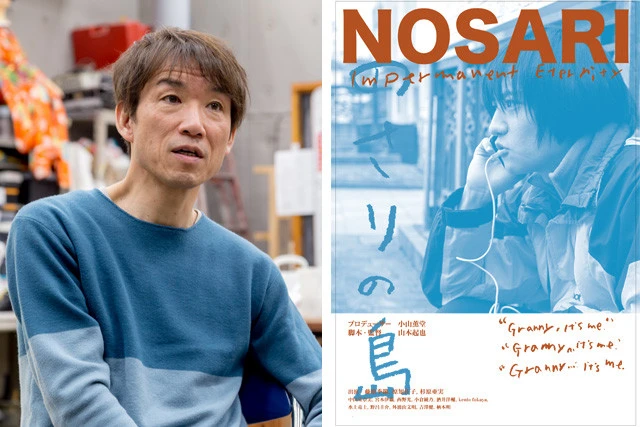

(左上から時計まわりに)舞原賢三監督、本木克英監督、山本起也監督、入江悠監督

(左上から時計まわりに)舞原賢三監督、本木克英監督、山本起也監督、入江悠監督

まだまだ出口が見えない新型コロナとの戦い。人同士の接触、人が集まることが制限され続ける――そのダメージをもろに食らっているのが映画業界だ。

ようやく各地で映画館の営業再開はいったんメドがたってきたが、撮影などの制作過程も含め、まだまだ業界を取り巻く環境は厳しい。

この記事は、5月11日発売の『週刊プレイボーイ21号』に掲載されたもので、収録が行なわれたのは日本全国が緊急事態宣言の真っただ中にあった5月頭。業界の現状の共有、そして打開策を議論するべく個性豊かな映画監督がリモートで集った座談会の模様をまとめている。

危機下においてエンタメと社会はどうかかわっていくべきなのか。さまざまな視点からの訴えや提言をぜひ読んでほしい。

* * *

全国7都府県に対する緊急事態宣言発令の直後に発売された本誌17号の読者アンケートに、こんな項目を設定した。

「コロナウイルスが終息したらどこへ行きたい?」

国内旅行、スポーツ観戦、居酒屋やバー、アイドルイベント......を押さえ、トップは「映画館」(26.7%)。多くの人々が今、再び映画館に行く日を心待ちにしている。

しかし、その映画業界は今、かつてない危機に瀕(ひん)している。「3密」の条件に当てはまるということで、作品の「出口」に当たる映画館が全国的に営業自粛を強いられているのみならず、「入り口」の撮影現場でもロケがほぼすべてストップしているのだ。

今、日本映画の現場はどんな状況にあるのか? 日本映画監督協会に所属する個性派監督5人にお声がけし、緊急リモート座談会を開催した。

時代劇から現代劇、SFから人情劇までこなす映像職人、本木克英監督。コロナ禍で存続の危機に瀕している全国の小規模映画館を支援するクラウドファンディング「ミニシアター・エイド基金」に携わる入江悠監督。ドキュメンタリー映画『ツヒノスミカ』でスペインの映画祭「PUNTO DE VISTA」監督賞を受賞し、京都芸術大学教授も務める山本起也(たつや)監督。特撮映画を得意とし、テレビで仮面ライダーシリーズの監督も長年務めている舞原(まいはら)賢三監督。

そして進行役は、関西地区のミニシアターで多くの動員記録を持つ近兼拓史監督だ。

■キャリアのある人も「廃業」を口にしている

近兼 まずは入江監督、ミニシアター支援のクラウドファンディングが立ち上がった経緯をお話しいただけますか?

入江 僕は『SR サイタマノラッパー』(2009年)という自主製作映画を作って全国の劇場を回った際、ミニシアターの状況を見ているんです。今回のコロナ禍で、まず追い込まれるのがミニシアターだということは容易に想像できました。シネコンよりもはるかに経営基盤が脆弱な上、休業中も家賃という固定費がかかるわけですから。

そんななか、諏訪敦彦(すわ・のぶひろ)監督や塚本晋也監督、俳優の柄本明さんといった方々が呼びかけて「SAVE the CINEMA」というプロジェクトがスタートしました。それと連携しながら、深田晃司監督、濱口竜介監督が発起人となってクラウドファンディングが立ち上がったわけです。集まったお金は、各地のミニシアターに均等に配分されます。

近兼 5月5日現在、「ミニシアター・エイド」に寄せられた金額は2億3500万円以上、「SAVE the CINEMA」の署名は8万1000人以上。確実に映画ファンに届きつつあると思います(編集部注:その後、5月15日に募集期間が終了するまでに総計3億3000万円以上が集まった)。

司会・進行/近兼拓史(ちかかね・たくし)監督。 1962年生まれ、兵庫県出身。監督作品に『たこ焼きの詩』『切り子の詩』『恐竜の詩』など。2度のアメリカロケを決行、2年がかりで撮影した新作ドキュメンタリー映画『痩馬の詩』がコロナ禍に見舞われ上映中止、セットまで作っていた次作『銀幕の詩』の撮影もストップしてしまった

司会・進行/近兼拓史(ちかかね・たくし)監督。 1962年生まれ、兵庫県出身。監督作品に『たこ焼きの詩』『切り子の詩』『恐竜の詩』など。2度のアメリカロケを決行、2年がかりで撮影した新作ドキュメンタリー映画『痩馬の詩』がコロナ禍に見舞われ上映中止、セットまで作っていた次作『銀幕の詩』の撮影もストップしてしまった

本木 ただ、やはり現状は相当に深刻です。大手シネコンですら大打撃を受けていますし、配給や興行に携わる方々に聞いても、「上映が再開されても、シニア層が劇場に戻ってくるだろうか」という不安を抱えています。

極端な話、自分は霞(かすみ)を食ってでも生き延びる......という気持ちはありますが、発表する場である劇場がなくなるというのは死活問題です。このコロナ禍がいつまで続くかわからない以上、多くのミニシアターは公的支援がないと立ち行かなくなると思います。

本木克英(もとき・かつひで)監督。1963年生まれ、富山県出身。松竹に入社し、98年『てなもんや商社』で監督デビュー。『釣りバカ日誌』シリーズや『鴨川ホルモー』『おかえり、はやぶさ』『超高速!参勤交代』など多くの劇場作品を手がけ、2017年に独立。近作に『空飛ぶタイヤ』『映画 少年たち』『居眠り磐音』など

本木克英(もとき・かつひで)監督。1963年生まれ、富山県出身。松竹に入社し、98年『てなもんや商社』で監督デビュー。『釣りバカ日誌』シリーズや『鴨川ホルモー』『おかえり、はやぶさ』『超高速!参勤交代』など多くの劇場作品を手がけ、2017年に独立。近作に『空飛ぶタイヤ』『映画 少年たち』『居眠り磐音』など

入江 まさに、僕らがやっていることは「とにかく今、食いつないでくれ」というものでしかありません。ドイツやフランス、韓国が文化費として映画産業にかなり公的な支援を入れているのと比べ、日本は遅れています。

舞原 撮影が止まった製作現場にとっても、今は史上最大の危機です。若手のスタッフだけでなくキャリアのある方まで、「廃業」という言葉を口にし始めている。このままでは、いざ撮影を再開しようにも肝心のスタッフがいないという取り返しのつかない状態になってしまいます。私は特撮作品を多く手がけていますが、あれは特殊技能で、一度途絶えてしまったら技術が継承できません。

本木 私は時代劇もやっていますから、本当に危機感を覚えています。これまで何度も断絶の危機に瀕しながらもつないできた時代劇の職人的技能は、やはり作品を作り続けていないと伝承できない。

しかし、それを阻むのが「3密」です。人間と人間の密接なやりとり、密接な関係があってこそのドラマですから、1から10までソーシャルディスタンスを保ったままでの撮影なんてできません。今は、なんとか頑張ってサバイバルしよう!とスタッフと励まし合っています。

舞原 僕ら監督は1、2ヵ月仕事がないというのはよくあることですが、若い子たちはそうはいかない。希望がないといけませんよね。今の状況で希望とは何かといえば、身もフタもないですが、お金だと思うんです。

日本映画監督協会としても、日本映像職能連合加盟団体(監督、撮影監督、照明、録音、美術監督、編集、スクリプター、シナリオの8団体の連合体)と共に、「新型コロナウイルスによって製作表現活動を制約されている創作者に対する補償の要望書」を内閣総理大臣、新型コロナウイルス対策担当大臣、文化庁長官に提出しました。

舞原賢三(まいはら・けんぞう)監督。 1961年生まれ、東京都出身。『トラック野郎』シリーズの鈴木則文監督に師事し、演出心得を学ぶ。SFやホラー、特撮なども幅広く演出し、仮面ライダーシリーズや戦隊シリーズの監督を務める。『SATRIA HEROES REVENGE OF DARKNESS』(インドネシア映画)など海外作にも参加

舞原賢三(まいはら・けんぞう)監督。 1961年生まれ、東京都出身。『トラック野郎』シリーズの鈴木則文監督に師事し、演出心得を学ぶ。SFやホラー、特撮なども幅広く演出し、仮面ライダーシリーズや戦隊シリーズの監督を務める。『SATRIA HEROES REVENGE OF DARKNESS』(インドネシア映画)など海外作にも参加

■ミニシアターは映画監督の学校

山本 実はコロナ禍の前から、映画というビジネスは構造的な問題を抱えていました。映画館の入場料は正札1800円(TOHOシネマズは1900円)ですが、実際の単価は1300円前後でしょう。その売り上げを映画館と配給とで5対5程度で分け、そこから配給が手数料を1、2割程度取る。

つまり製作側に入るのは、皆さんが映画館で支払った金額の約4割。客単価が1300円なら、500円ほどでしかありません。ここから製作者は製作費に加え宣伝費まで捻出しなければならない。

近兼 製作・宣伝費が2000万円なら、5万人は動員しないと黒字になりませんね。

山本 しかし実際は、ミニシアター系の映画では1万人動員すれば「入った」といわれる状況です。この現実を自分の目で確かめたくて、京都芸術大学と、熊本県天草市、そして私の三者で製作費を出し合って作った映画『のさりの島』(年内公開予定だったが来年に延期となりそう)では、配給会社を通さず自身で全国のミニシアターを回って上映のお願いをしていました。それもコロナ禍で中断となってしまいましたが......。

山本起也(やまもと・たつや)監督。 1966年生まれ、静岡県出身。劇場監督作品に『ジム』『ツヒノスミカ』(以上ドキュメンタリー)、『カミハテ商店』など。新作『のさりの島』(プロデューサー:小山薫堂、主演:藤原季節、原知佐子)の年内公開を予定していたが、コロナの影響で来年に延期となりそう。京都芸術大学教授も務める

山本起也(やまもと・たつや)監督。 1966年生まれ、静岡県出身。劇場監督作品に『ジム』『ツヒノスミカ』(以上ドキュメンタリー)、『カミハテ商店』など。新作『のさりの島』(プロデューサー:小山薫堂、主演:藤原季節、原知佐子)の年内公開を予定していたが、コロナの影響で来年に延期となりそう。京都芸術大学教授も務める

入江 僕は最近、各地のミニシアターの方にインタビューをしているんですが、上映作品の8割は赤字だと聞きました。残り2割の"当たり"で穴埋めして、ギリギリ成り立っていると。最近でいえば、今年のアカデミー賞4部門を受賞した韓国映画『パラサイト 半地下の家族』。地方ではミニシアターで上映されましたが、あの大ヒットでなんとかなっていたという状況です。

山本 「日本のインディーズの監督は『パラサイト』に感謝するべきだ」と(苦笑)。そうなると、これを機に映画はすべてネット配信にして、家で見られるようにすればいい――そんな声も出てくるわけです。ただ、だからといって「もう映画館は不要」という話になるのは僕はすごく怖い。あえて投げかけたいのですが、僕らが映画館、特にミニシアターにこだわるのはなぜでしょうね?

入江 今は撮影所で人を育てるシステムがなくなったので、大手の映画会社で助監督をしていれば、いずれ監督ができるという状況ではありません。僕自身も同世代の監督も、自主製作で映画を作り、ミニシアターで上映してもらい、そこから大手製作会社から声がかかってメジャーの監督になっています。つまり、ミニシアターは映画監督の学校のような存在でもあるんです。

それと、フレデリック・ワイズマンというアメリカのドキュメンタリー監督がいるんですが、彼の作品は平気で4時間を超えたりする。これはミニシアターでないと絶対に見られません。収支の問題を超えた映画文化の多様性という側面もあります。

僕は文楽が好きなんですが、やはり芸術や文化というのはある程度、公的に支えるという目線があっていいと思うんです。お金だけのことを考えたら、映画館ではマーベルの映画しか見られない、なんていうことになりかねません。

入江悠(いりえ・ゆう)監督。1979年生まれ、埼玉県出身。2009年、自主製作映画『SR サイタマノラッパー』のヒットが大きな話題となる。以後の監督作品に『日々ロック』『ジョーカー・ゲーム』『太陽』『22年目の告白 ―私が殺人犯です―』など。2020年公開作に『AI崩壊』

入江悠(いりえ・ゆう)監督。1979年生まれ、埼玉県出身。2009年、自主製作映画『SR サイタマノラッパー』のヒットが大きな話題となる。以後の監督作品に『日々ロック』『ジョーカー・ゲーム』『太陽』『22年目の告白 ―私が殺人犯です―』など。2020年公開作に『AI崩壊』

本木 僕の地元の富山で、今年4月に「HOTORI×ほとり座」というミニシアターがリニューアルオープンしたんです。まさに開業の時期に市内で感染者が発生し、現在は営業自粛という形になってしまっているんですが、この劇場は、地方都市でも文化の多様性を重視するということで、富山市と民間事業者が連携して劇場を運営するという、僕ら製作側の人間からすると理想的な形態でした。

■映画館に行くことは社会との接点

近兼 製作側にしても、海外作品では積極的にプロダクトプレイスメントなどの広告を導入するなどして、足りない製作費をカバーしています。日本でも、小規模作品の商業性をすべて否定するような風潮は、自分の首を絞めるようなものだと思います。

入江 海外では興行収益の数%が監督に入るなどのシステムもありますが、日本では多くの場合、劇場でヒットしようがしまいが監督の収入は変わらない。そのあたりのルール整備も必要だと思います。このコロナ禍がそのきっかけになればいいのですが。

舞原 僕は以前海外で映画を撮った際、ギャラ以外に配給収益の分配がありました。日本円にすると大した金額ではありませんが、やはり励みにはなりますよね。

それと今、例えばNetflixなどでは制作費がヘタすると3桁違います。そのためアニメの世界では、すでに技術のある人材がどんどん流出している。あまりこの状況を放置していると、本当に海外に根こそぎ持っていかれちゃうと思いますね。

近兼 あっという間にお時間が来てしまいました。最後に、読者に訴えたいことを皆さんからお聞きしましょう。

舞原 『カメラを止めるな!』の上田慎一郎監督が先日、YouTubeに『カメラを止めるな!リモート大作戦!』という短編をアップしました。作品の最後、「コロナが終息したら何したい?」という問いに対して「映画が見たい!」というセリフがありました。これは私も同じ。みんな、映画の楽しさを忘れないでね!

山本 ネットではなく映画館で映画を見るという行為は、個人参加できる社会活動のひとつだと思うんです。社会のすべてがリモートになったら、街は死んでしまいますよね。映画館や演劇の劇場、美術館に実際に人が行くという行為が、雇用も生むし街を活性化させる。おひとりさま社会の受け皿や、地域のネットワークづくりにもつながる。

そんな映画館の持つ「公共性」を国が支援する、また映画館や劇場に「わざわざ行く」という人の社会活動を行政が支援するなど、映画館の持つ潜在的な価値に社会が目を向けるまで映画館を守らなければ、と思います。

入江 僕は10代のある時期、引きこもっていたんですが、唯一社会と接点を持てるのが映画館へ行くことでした。別に会話するわけじゃないんだけど、そこにほかの人もいて、同じ映画を見て、自分が社会の一員であることを認識できたんです。今は苦しい状況ですが、こうやって発信することにも意味があると思いますし、皆さんには映画館に行った思い出を呼び覚ましてもらえたらと思っています。

本木 人々が映画館に行くという"体験の共有"を再び求めるようになるということは信じています。ただ、一方でミニシアターやインディーズにとどまらず、大手にもこのコロナ禍で大きな変革が訪れる可能性もある。極端な話、製作から興行・配給までのシステムがリセットされるかもしれない。

この大変革をチャンスととらえる作り手や、そこから新しいメディアを生み出すようなエネルギーのある人がドンドン出てくると面白くなるんじゃないかという思いもあります。とにかく、僕もなんとかサバイバルしていきたいと思っています。

●本木克英(もとき・かつひで)監督

1963年生まれ、富山県出身。松竹に入社し、98年『てなもんや商社』で監督デビュー。『釣りバカ日誌』シリーズや『鴨川ホルモー』『おかえり、はやぶさ』『超高速!参勤交代』など多くの劇場作品を手がけ、2017年に独立。近作に『空飛ぶタイヤ』『映画 少年たち』『居眠り磐音』など

●舞原賢三(まいはら・けんぞう)監督

1961年生まれ、東京都出身。『トラック野郎』シリーズの鈴木則文監督に師事し、演出心得を学ぶ。SFやホラー、特撮なども幅広く演出し、仮面ライダーシリーズや戦隊シリーズの監督を務める。『SATRIA HEROES REVENGE OF DARKNESS』(インドネシア映画)など海外作にも参加

●入江悠(いりえ・ゆう)監督

1979年生まれ、埼玉県出身。2009年、自主製作映画『SR サイタマノラッパー』のヒットが大きな話題となる。以後の監督作品に『日々ロック』『ジョーカー・ゲーム』『太陽』『22年目の告白 ―私が殺人犯です―』など。2020年公開作に『AI崩壊』

●山本起也(やまもと・たつや)監督

1966年生まれ、静岡県出身。劇場監督作品に『ジム』『ツヒノスミカ』(以上ドキュメンタリー)、『カミハテ商店』など。新作『のさりの島』(プロデューサー:小山薫堂、主演:藤原季節、原知佐子)の年内公開を予定していたが、コロナの影響で来年に延期となりそう。京都芸術大学教授も務める

●司会・進行 近兼拓史(ちかかね・たくし)監督

1962年生まれ、兵庫県出身。監督作品に『たこ焼きの詩』『切り子の詩』『恐竜の詩』など。2度のアメリカロケを決行、2年がかりで撮影した新作ドキュメンタリー映画『痩馬の詩』がコロナ禍に見舞われ上映中止、セットまで作っていた次作『銀幕の詩』の撮影もストップしてしまった