船木誠勝選手(右)と『真説・佐山サトル タイガーマスクと呼ばれた男』著者の田崎健太氏

船木誠勝選手(右)と『真説・佐山サトル タイガーマスクと呼ばれた男』著者の田崎健太氏

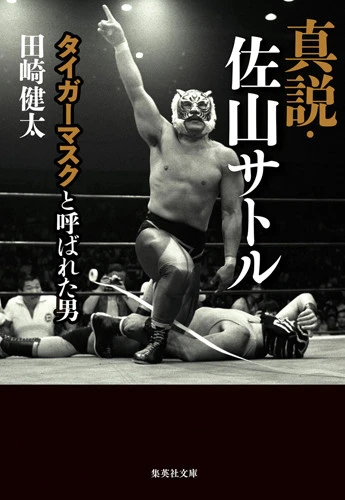

初代タイガーマスクが1981年4月23日にデビューしてから40年になる。ノンフィクション作家・田崎健太氏は追加取材を加えた文庫版『真説・佐山サトル タイガーマスクと呼ばれた男』(集英社文庫)を出版。稀代のプロレスラーであり、総合格闘技の始祖である佐山氏の功績にあらためて光を当てている。

本書で取材は行なわなかったが、田崎氏がどうしても話を聞きたかったプロレスラーが、船木誠勝(ふなき・まさかつ)選手だ。船木選手と佐山氏は、新日本プロレスやUWFで交わることはなかったが、浅からぬ縁や、共通点がある――。

***

田崎 僕は1968年生まれで、69年生まれの船木さんとは1歳違い。子供の頃、当たり前のようにプロレスを見ていた世代ですよね。プロレスへの目覚めは早かったですか?

船木 そうですね。僕の場合は幼稚園のとき、親父が毎週、全日本プロレスの中継を見ていました。(アブドーラ・ザ・)ブッチャー、ザ・シーク、ザ・ファンクス、そのあたりの試合でプロレスを知ったので、プロレスっていうのは血が出る、外国人のケンカだと思っていました。プロレスを好きになったのは、(ミル・)マスカラスを見てからです。

田崎 そこは佐山さんと同じですね。

船木 いい体をしているし、空中殺法も華麗じゃないですか。マスカラスはかっこいいなと。

田崎 タイガーマスクはデビュー戦のときから見ているんですか?

船木 デビュー戦は後から見ました。リアルタイムで見始めたのは、ウルトラマンと試合した頃からです。それ以前から話題にはなっていましたが、そこまで真剣に見たいとは思っていなかった。でも、タイガーマスクがウルトラマンと戦うって聞いて、そんなことってあるのか?と思って見たのがきっかけですね。ウルトラマンは簡単に負けちゃいましたけど、タイガーマスクはすごいなと。そこからです。

田崎 そのときからプロレスラーを目指していたんですか?

船木 本気でプロレスラーになろうと決めたのは、中学の進路指導のときです。両親が離婚していて、生活がけっこう苦しかったんで、就職しようと思って。でも、好きなことじゃないと続かないと思ったんで、プロレスなら続くだろうと。当時、新日本プロレスは「国営」だと思っていたんですよ。

田崎 国営!?

船木 新日本プロレス、全日本プロレス、「日本」が入っている会社は国営だと思っていたんです。ここに入れば一生安泰だと。15歳のバカな考えですが、勢いで入門テストを受けました。

田崎 船木さんが新日本に入門したのは84年。佐山さんが新日本を突如退団した翌年です。当時の新日本では、佐山さんはやはりアンタッチャブルな存在でした?

船木 佐山さんの名前は禁句っぽい感じで、一切出てこなかったです。タイガーマスクの名前も出ませんでした。

田崎 自分はタイガーマスクに憧れて入門しました、とは言えない雰囲気が?

船木 いえ、それは普通に言ってました。小林邦昭さんが道場に来て、「タイガーマスクの敵が来た!」と緊張していたら、「坊や、タイガーの覆面を剥(は)いだから俺のこと憎んでるだろ」って冗談めかして仰った。タイガーマスクの名前が出るのはそれくらいです。プロレス界ってそういうものなんですよ。団体を抜けた人は忘れられ、次の人が注目される。ただ、自分は入ったばかりでしたけど、密かにタイガーマスクになりたいと思ってました。

田崎 口には出さないけども。

船木 そんな願望もあったんですけど、セメントの練習で全部吹っ飛ばされました。

田崎 「極(き)めっこ」と呼ばれる、寝技のスパーリングですね。新人はみんな先輩レスラーのオモチャにされるわけですよね。

船木 自分は格闘技の経験がなかったので、全然わからないじゃないですか。延々と抑え込まれて、極められて、絞められて。痛みや苦しみは人を服従させるんですよ。矯正されたというか、フラットな形にさせられた気がしますね。

田崎 受け身はしっかりやらせるわけですよね?

船木 受け身はたった10本です。最初の1時間で基礎体力をやった後は、とにかくずっとセメントでした。

田崎 その頃、佐山さんは「スーパー・タイガー」として第1次UWFに上がっていた。

船木 ドロップキックひとつちゃんとできない新弟子の自分にとっては、すごく遠い存在でしたね。UWFを意識したのは、佐山さんが抜けて、前田(日明)さんたちが新日本に戻ってきてからです。そこで初めてUWFの試合を目の前で見るわけですけど、新日本の試合とは違って、自分たちが道場でやっているセメントをそのままリング上で使っているので、このほうが正しいんじゃないか?って思ってしまったんです。

田崎 藤原喜明さんとか、セメントの強い人が帰ってきたわけですからね。

船木 自分たちの時代はとにかく「強くなれ」という教えだったので、魅せるとか、お客さんに受けるとか、そういうところに価値を置いていないんですよ。

田崎 しっかりとしたレスリングの技術がないと、新日本ではやっていけないということですね。

船木 そうです。でも、レスリングだけなので、新日本の人たちはUWFのキックを怖がっているように見えました。

田崎 そこで船木さんは骨法(こっぽう)に出稽古に行き始めますよね。

船木 最初は治療のために行ったんです。試合前のスパーリングで、藤原さんに首投げをされたとき、踏ん張ったら頭から落ちた。首をおかしくして、その日の試合は休まされたんですが、(アントニオ)猪木さんが「首痛めたのか、いいところ紹介するぞ」と。それで骨法に行った。しばらくして首が治ってきたら、骨法では武道もやっているから見学していきなさいと。見たら、セーフガードを付けてバチバチやってる。これだったらUWFのキックにも対抗できるなと。やってよかったですね。打撃を知ると、UWFの選手と試合しても、蹴りとか怖くなかったですから。

田崎 その頃、佐山さんは修斗(しゅうと)を作っていました。修斗の存在は意識していましたか?

船木 全然してないです。修斗のことは「アマチュア」だと思ってましたから。この人たちは別に仕事を持ちながら、月謝を払ってジムで練習して、年に何回か試合をする、そういう競技を作ってるんだと思ってました。まったく違う世界という印象でした。

田崎 船木さんは88年からヨーロッパ遠征に行ってますね。

船木 その前に、(アメリカ人キックボクサーの)ドン・中矢・ニールセンと試合をするっていう話があったんです。なので、そのまま骨法の練習を続けていたんですけど、マサ斎藤さんに「海外遠征行け」って言われて。ドイツ、オーストリア、イギリスを回りました。

田崎 以前、僕が船木さんに話を聞いたとき、遠征先で一番よかったのはイギリスと仰ってました。そこも佐山さんと同じなんですよ。

船木 そうなんですよね。自分もこの本(『真説・佐山サトル』)を読んでいて、似ているところがあるなぁって思ってました。

田崎 当時のイギリスにはサミー・リー(佐山のイギリスでのリングネーム)の痕跡は残ってました?

船木 ほとんどなかったですね。先ほども言ったように、プロレス界の流れは早いので。自分の前に(獣神サンダー・)ライガーさんがイギリスに渡っていて「フジ・ヤマダ」の名で出ていました。自分はそのヘビー級版のスターということで「フライング・フナキ」という名前で出されたんです。

田崎 帰国後は新日本に復帰することなく、第2次UWFに参加していますね。

船木 海外に行く前から、高田(延彦)さん、山崎(一夫)さんに誘われていました。ただ、もうヨーロッパと契約してしまっていたので、「1年間は無理です」と。高田さんたちは「それまで自分たちで頑張るから、1年後に合流してくれ」と。だったらいいですよ、とふたつ返事で決めました。不思議と、新日本に対する未練とかはなかったです。でも、UWFは完全に格闘技スタイルに変えるということで、かなり戸惑いました。新日本のリングでやっていたようなプロレスをやるもんだと思ってましたから。ドロップキックとか従来のプロレス技はダメだと言われて。でも、ダメと言われたらやりたくなるんですよね。わざとそれをやって反則負けになったり(笑)。

田崎 ハッハッハ! 船木さんがヨーロッパに行っている1年間で、UWFは完全に新しいプロレスに移行していたんですね。

船木 完全にひとりだけ取り残されてました。海外でも雑誌でUWFの動きは見ていたんですが、写真だけだとわからないじゃないですか。だいぶイメージが違って、ダウンの応酬になっているとか思いもしなかった。猪木さんにあれだけ引き止められて、それでも出てきましたから、いまさら新日本には戻れない。しばらく戸惑ってましたね。ただ、すごくお客さんが集まっていたので、UWFは正しいことをやっているという確信はありました。その後、腕をケガして半年休んでいる間に、格闘技スタイルをやるのならば、もっと突き詰めようと考えて、ボクシングのトレーニングを始めました。蹴りはみんな使っていましたが、手の打撃をやる人はいなかったんで、これを前面に出して復帰しようと。それで掌底(しょうてい)でどんどん先輩たちを倒していったんですね。

田崎 戸惑っていたところから、思い切り格闘技のほうに振っちゃうのが面白いですね。

船木 やっぱり、ビリになりたくないんですよ。入ったときはビリだったんで、だったらもう、自分はこの先のことをやっちゃおうかなと。前田さんに「完全に格闘技にしちゃったらどうですか?」と言ったことがあるんです。そうしたら、「まだ早い」。「じゃあ、あと何年ですか?」と聞いたら、「あと5年やな」と。

田崎 前田さんはちゃんと手綱(たづな)を引いていたんですね。

船木 堅実です。ちゃんと興行面のことを考えてました。スターがいないと成り立たないという結論で、まだ勝った者がスターになるという時代ではなかった。ただその頃、格闘技界、特にキックボクシングがプロレスを攻めてくるという雰囲気があった。ならば、格闘技路線をやっているUWFは標的になる。だから今のうちに準備して、もっと格闘技にしなきゃいけないと確信しましたね。

田崎 その頃、修斗はプロ化(89年)しましたが、まだ眼中にはなかった?

船木 試合だけで生活している自分たちとはまったく別モノだと思ってました。

田崎 船木さんは十代で入って、ずっとプロの世界でやってますからね。

船木 プロしか知らない。山田学さんが修斗からパンクラスに入団してきたとき、同じ日本人なんですけど、外国人みたいだなって思いましたね。

田崎 どういうことですか?

船木 いつ誰と勝負するかわからないんで、あまり輪の中に入ってこないというか。自分は新日本に始まり、UWF、藤原組と、いわば旅芸人の一座みたいな感じでやってきたわけじゃないですか。一緒にいる人間は仲間という感覚だった。山田さんにはその感覚がまったくなかった。しかし、2、3年してその感覚が芽生えてくると、負け出すんですよ。人間だから情もあるし、仲間を本気で潰しにいくという気持ちになれなくなると思うんですよね。

田崎 パンクラスは従来のプロレスとは一線を画すものでしたが、メンタル的にはプロレス団体だったと。

船木 同じジムで練習して、1ヵ月に一度試合をする。やっぱり気持ちの中で、先輩の壁を破れない後輩がいっぱいいたと思うんですよね。そこで自分は「遠慮はいらない。勝ちにいっていいんだよ」と言ったんです。後輩が先輩を倒す試合も出てきたんですが、そうなると関係が崩れていくんです。後輩の態度が大きくなるとかそういうことじゃないんですけど、負けた先輩が遠慮し始める。そこで、もともと(カール・)ゴッチさんから「相撲のように部屋制度をつくれ」と言われていたこともあって、ジムを東京と横浜のふたつに分けました。

田崎 そこも修斗と同じシステムですよね。佐山さんのアイデアが、ゴッチさんを経由してパンクラスに来たのかもしれない。

船木 修斗と違うのは、パンクラスはジムの会員を育てていくわけじゃなくて、すでにプロとしてやっている選手全員に真剣勝負をやらせたという点です。で、最初はUWFのルールしかない。ロープエスケープとかロストポイントとかがあると、本来は1本で終わるものが、2本、3本となるわけで。エスケープされてもグッと捻(ひね)って壊してしまえば、もう試合続行不可能じゃないですか。そういう選手が出てきて、どんどん欠場者が出ていきました。

田崎 なんですぐギブアップしちゃうんだ?とか、真剣勝負は観客に理解されにくいという面で、パンクラスも修斗と同じような悩みを抱えていたと。

船木 そうです。早く終わっちゃう試合も多かったし、30分1本勝負というプロレスの形式をそのまま使っていましたから、ふたつ引き分けが続けばそれだけで1時間かかったり。

田崎 団体のトップである船木さんの心労はすごかったでしょうね。

船木 前田さんや佐山さんに相談しようかなとも思ったんですが、聞かなかった。これは自分に対する試練だと思ったんです。人に頼ったら成長はないと思ったから、自分で考えるしかなかった。潰し合いではなく、動き回って戦うのがハイブリッド・レスリングだとか、いろいろ方向性を模索していきました。だけど、外国人選手に「動いて」「潰し合いじゃない」と言ったって通じない。彼らはとにかく1秒でも早く勝ってランクを上げて稼ぐことが目的なわけですから。

田崎 『真説・佐山サトル』の文庫化にあたり、エンセン井上さんを取材しました。彼は、パンクラスに履歴書を送っていたそうですね。

船木 覚えています。履歴書を見た鈴木(みのる)が「こいつ、おかしい」とか言い出して。ラケットボールのチャンピオンだけど、柔術やってる、絶対変な奴ですよと。テストを受けて入門させようということになったけど、テストがあるならいいですっていう感じで、結局来なかったんです。

田崎 そのとき、船木さんの中でグレイシー柔術は研究対象としてあったんですか?

船木 その時点ではまだなかったですね。その後、(93年に)UFCが始まって、「これが、彼が言っていた柔術なのか」と。最初、柔術ってなんだろう、忍術みたいなもの? そんなのでよくケンカの大会に出るなと思っていたんです。そしたら、ホイス・グレイシーに(ケン・)シャムロックは負けるし、(ジェラルド・)ゴルドーも負ける。しかも同じ技でやられてる。ビデオを見たら、「ああ、これは違うな」と。ブラジリアン柔術の選手と練習しなきゃいけないと思って、ロサンゼルスのマチャド柔術のところにシャムロックと出稽古に行ったんです。初日はとにかく極められて技を覚えようと。動けば動くほど極められました。

田崎 新日本やUWFで培ったキャッチレスリングの技術は?

船木 完封されました。最初は道着を着てやりましたからね。その後、道着なしでやったらなかなか極められなかった。普通にレスリングだけで、動かなければ極まらないんです。ホイスとの再戦では、シャムロックにこの作戦を取らせました。

田崎 94年、修斗の『バーリ・トゥード・ジャパン・オープン』(VTJ)で、佐山さんはヒクソン・グレイシーを招聘(しょうへい)しました。

船木 第1回UFCでホイスが優勝したあと、グレイシー一族が注目を集めたとき、ヒクソンだけは違うオーラを出していると思っていました。筋肉質で、浅黒い肌に長髪、強そうだなと。『VTJ』のヒクソンの試合も見ましたが、ホイス以上に戦い慣れているという印象を受けました。戦い方が体に染み付いていて、すいすい相手を料理していく。このときはまだ、自分が戦う対象になるとはまったく思ってませんでした。リングスの山本(宣久)選手が出ていましたが、なんでプロの選手が向こうのリングに上がるんだ?と思ってましたね。

田崎 ところが、この年末に安生洋二さんが道場破りを挑み、ヒクソンに返り討ちに遭います。あれは、同じプロレスラーとして屈辱的でしたか?

船木 いや、なんでそんなことするんだろうって思いました。絶対負けるとわかっていたので。しかも、何をされてもおかしくないわけですから。それにしても、ヒクソン強えなと。あの安生さんをいとも簡単に、何度も落としたと聞いたので。でも、一番大変だったのは高田さんだと思います。結局、下の不始末は上に来ますから。

田崎 Uインターは「最強」を謳(うた)ってましたからね。それが97年の『PRIDE.1』での高田対ヒクソン戦につながっていくわけですけど。

船木 高田さんはどこまでできるんだろうと思いましたが、けっこう簡単にやられてしまった。高田さんは相撲が強いんですが、ヒクソンは両脚タックルで簡単に持ち上げた。かなり強いなと。PRIDEはヒクソンを軸にして回していくイベントなんだと思いましたから、高田さん側の選手がヒクソンともう一回やるだろうなと。自分はパンクラスという団体を背負ってましたし、この時点では自分がそこに行くのはおかしいと思ってました。ただ、翌年の再戦で、ヒクソンが同じ技で高田さんを倒したとき、「次、来そうだな」とは思いましたね。

田崎 次は自分に回ってくると。

船木 だから、完璧に準備しなきゃいけないと思って、反対もあったんですけど、パンクラスの中で、従来のパンクラスルールと、ノールールの試合に分けました。

田崎 そこもまさに修斗と同じ試みですね。

船木 そうです。「パンクラチオンルール」を新設し、グローブ着用、ヒジ打ち・頭突きあり、15分1本勝負でKOかギブアップ、レフェリーストップのみ。決着がつかなかったら引き分けです。

田崎 今から考えると、かなり過激なルールですね。

船木 そこまでやらないと絶対無理だと思いました。経験してないと、子供のようにやられてしまいますから。

田崎 それで、いよいよ2000年にヒクソン戦が決まりました。

船木 パンクラスでこつこつやってきたことが全部飛びましたね。例えるなら、それまで毎日コンビニ弁当を食べてたのが、急に目の前に高級ステーキがドーンと落ちてきたという感覚です。

田崎 リング上でヒクソンと向き合ったとき、やっぱりすごい圧を感じました?

船木 不思議と、圧はまったく感じなかった。もっと力の強い外国人と自分はやってきましたから。組み付いたときも、そこまで強くないんだなと。怪物のようなイメージを持っていたけど、普通の人間だと。ちゃんと呼吸もしているし、汗もかく。組み合っているうちに、ヒクソンがどんどん汗をかいてきたので、これはけっこう疲れてるなとか、いろいろ考えるわけです。で、自分のフロントチョークがけっこう深く入った。このまま絞めたらいけるんじゃないかと思ったところで、ヒクソンは突然腰をストーンと落として抜けた。その抜け方はまったく想像していなかったです。グラウンドになったらまずいと思って、ポーンと叩いた。2発目が左目を捕らえて、(後から聞いたら)目が見えなくなっていたらしいです。

田崎 その後、スタンドの展開に戻りましたが、またグラウンドに引き込まれました。

船木 膝蹴りを入れられて引き込まれて、地面が見えたんでやばいと思って、すぐひっくり返ってガードの体勢になろうとしたんですが、無理でした。そのあたりの体捌(たいさば)きはものすごくうまかったですね。上になってからのヒクソンは呼吸も普通に戻って、けっこう余裕でやっていたみたいです。顔面を殴られても顎にさえ入らなければ、インターバルまで我慢できると思って防御していたんですけど、ヒクソンは腕を絡めて、僕の背中をちょっとずつ地面から離していくんですよ。で、浮かせてそのままゴロンと後ろに回った。

田崎 その瞬間、チョークスリーパーが極まっていた。

船木 パッと入って、すごい苦しかったんです。今まで練習でやられたどんな首絞めよりも苦しかった。ギブアップは絶対にしないと決めていました。だんだん視界が白くなっていって、気づいたら人がたくさんいて。すごく長い時間寝ていた気がするんですよ。だから、セコンドに「今、何時?」と聞いたけど、そんなこと答えてくれない。

田崎 意識を取り戻した第一声が「今、何時」だったんですか。

船木 負けることは考えたくなかったんですが、負けたら終わりだろうなとは思ってました。それで、退場の花道でマイクを持って「15年間ありがとうございました」と挨拶したあと、控え室で(当時のパンクラスの)社長に、「見ての通りです。もう自分は終わりです」と言ったんです。負けると投げやりになるんですよ。やぶれかぶれでそう言ったと思います。ずっと走ってきて、疲れていたというのもありました。

田崎 ずっと団体を背負ってきましたからね。

船木 日本の最後の砦みたいに言われて、その結果がこれなんだと。これが自分の人生の頂点なんだという感覚もありましたし。

田崎 ヒクソン戦のあと、2004年の映画『真説・タイガーマスク』でリング上のタイガーマスクを演じ、佐山さんから動きの指導を受けました。それ以前は、佐山さんとは交流はなかったんですか?

船木 なかったですね。新日本のときも、UWFでも佐山さんとはすれ違いだったので。『真説・タイガーマスク』の収録のときは、もう自分はファンではなく、すごい上の先輩に教えてもらっているという感覚になりました。

田崎 遠い世界の人じゃなくて、プロレス界の先輩になったわけですね。

船木 憧れのタイガーマスクになれたわけですけど、こんなに遅く回ってくるんだと(笑)。収録は大変でした。試合とは違って、一日中タイガーマスクの動きをやってないといけないので。スペースフライングタイガードロップを失敗して、頭から落ちて首を痛めて、一週間撮影中止になったこともありました。タイガーマスクは誰でもできるものじゃないんだと痛感しましたね。自分だって運動神経は悪いほうじゃないと思うんですけど。

田崎 いやいや、むちゃくちゃいいでしょう(笑)。やっぱりタイガーマスクの動きは難しかったですか?

船木 難しいです。自分はお手本を見せてもらってそれをやるっていう感じですけど、佐山さんは頭の中に思い浮かんだ動きがパパパッとできちゃう。器用で自然、それを遊びの中でできちゃうのが佐山さんなんだと思います。

■『真説・佐山サトル タイガーマスクと呼ばれた男』

集英社文庫 1080円+税 発売中