最新作のタイトルを『バイオ8』とあえてナンバリングしなかったのは、新規プレイヤーへの敷居を下げるため。同作にはシリーズ未経験者も恐怖の世界にいざなう工夫が随所に見られる

最新作のタイトルを『バイオ8』とあえてナンバリングしなかったのは、新規プレイヤーへの敷居を下げるため。同作にはシリーズ未経験者も恐怖の世界にいざなう工夫が随所に見られる

今年で誕生25周年を迎え、5月に発売された最新作も全世界で大ヒット中と、その勢いは衰えることがないホラーゲームの金字塔『バイオハザード』シリーズ。

その怖さと面白さの秘密に、ホラーやゲームを題材にした作品を数多く送り出してきた漫画家の押切蓮介氏と、最新作『バイオハザード ヴィレッジ』のディレクター・佐藤盛正氏との対談で迫った!

漫画家・押切蓮介氏(左)と『バイオハザード ヴィレッジ』のディレクターを務める佐藤盛正氏(右)

漫画家・押切蓮介氏(左)と『バイオハザード ヴィレッジ』のディレクターを務める佐藤盛正氏(右)

■常に未知の驚きを追求している

押切 僕は生粋の『バイオハザード』(以下『バイオ』)ファンで、高校生で初代プレイステーションを買った理由も、『ファミ通』で『バイオ』の発売告知記事を見て衝撃を受けたからなんです。

佐藤 僕もまったく同じです。中学生のときでした。あれは興奮しましたよね。

押切 そんな人が最新作のディレクターをやられているんですよね。歴史を感じます。

佐藤 実は僕が30代でカプコンに転職した理由も『バイオ』なんです。面接で『バイオ』が好きで、いつか制作に関わりたいと言ったら前作の『バイオ7』(*1)のチームに入れてくれました。

押切 すごいなあ。僕からすれば夢のような話です。

(*1)...『バイオハザード7 レジデント イービル』(2017年)。消息不明となった妻を主人公イーサン・ウィンターズが探しに行く物語。『ヴィレッジ』は本作の続編

押切氏に初代『バイオ』の告知を雑誌で知ったときの衝撃をイラスト化していただいた。実は同時期に若き佐藤氏も同じ記事を目にしていたことが対談で発覚

押切氏に初代『バイオ』の告知を雑誌で知ったときの衝撃をイラスト化していただいた。実は同時期に若き佐藤氏も同じ記事を目にしていたことが対談で発覚

――なぜ押切さんはそんなに『バイオ』好きなんですか?

押切 まずゾンビが好き。「ゾンビのゲームが出るぞ」と聞いただけで、「絶対に好きなやつだ!」と確信しました。その後もずっと大好きで、シリーズ全部やっています。今回の『ヴィレッジ』もほんと楽しみでした。

佐藤 ありがとうございます。とにかく内容には自信があります。ボリュームだけでも過去最大級です。

――前作の『バイオ7』は殺人鬼の家族が暮らす"ベイカー邸"という閉鎖的な環境が舞台でした。その続編であり、シリーズ本編としては8作目となる『ヴィレッジ』では、ゴシックホラーの雰囲気に変わり、狼男や吸血鬼を連想させる敵まで登場します。

押切 僕はシリーズの方向性がガラッと変わった『バイオ4』(*2)も好きなんですが、『ヴィレッジ』の世界観はそれに似ていますよね?

佐藤 そこは意識しました。『バイオ4』で特徴的だった武器商人から武器を買うといったプレイスタイルだけでなく、ヨーロッパの田舎の村や古城といった、ゴシックホラー風の雰囲気にも影響を受けています。

(*2)...『バイオハザード4』(2005年)。従来の固定視点から本作では"ビハインドビュー"を採用。シリーズの転換点となった

押切 僕は変化を素直に楽しんでいます。むしろ、予告を見ただけで、「次はどんなことをしてくれるのだろう?」とワクワクしました。

佐藤 僕らは「プレイヤーをいかに慣れさせないか」を常に考えています。前作はホラーとしてのジャンルは、モダンホラーだったと思うんですよね。スティーブン・キングやディーン・R・クーンツといった作家たちが描く世界です。重要なキャラクターだったジャック・ベイカーも、『シャイニング』の主人公がモデルになっています。ただ、ホラーの基本は「未知のものに対する恐怖」ですから、いかにヒットシリーズでも、同じことを続けていては、やはり怖くなくなってしまいます。

押切 よくわかります。

佐藤 そこで新作では、ゴシックホラーという別のアプローチにチャレンジすることにしました。その上で、プレイ中も未知の驚きが常にあるように、ひとつの村にさまざまなロケーションをつくりました。なので、ゴシック風だけではなく、場所によって違った方向性の恐怖演出が盛り込まれています。それを僕らは「ホラーのテーマパーク」と呼んでいます(笑)。

『ヴィレッジ』の予告や体験版でも強烈な印象を残した謎の美女・ドミトレスクは、なんと身長290㎝という巨大さ。その理由はぜひプレイして探ってほしい

『ヴィレッジ』の予告や体験版でも強烈な印象を残した謎の美女・ドミトレスクは、なんと身長290㎝という巨大さ。その理由はぜひプレイして探ってほしい

■どんな怪物も最後はやっつけてこそ

佐藤 ただ、こうして舞台や敵を変えても、『バイオ』シリーズとしての本質は変えていません。それは、「どれだけヤバい敵が出てきても、最終的にプレイヤーがやっつけて、そこから生還する」というところなんです。

押切 ただ怖いだけでは終わらせない、と。

佐藤 プレイヤーに、恐怖を乗り越えた達成感を味わってもらうことが目的です。逆に、そこを変えてしまったら『バイオ』じゃない。

押切 最後は敵をスカッとやっつけてこその『バイオ』ですよね。

『ヴィレッジ』ではホラー演出だけでなくアクションも充実。物語が進むにつれナイフやハンドガン、ショットガン、スナイパーライフルなどさまざまな武器が手に入る

『ヴィレッジ』ではホラー演出だけでなくアクションも充実。物語が進むにつれナイフやハンドガン、ショットガン、スナイパーライフルなどさまざまな武器が手に入る

佐藤 その意味では先生の『サユリ』(*3)は、前半はすごく怖い和製ホラーなのに、後半はお化けに一矢報いる展開になる。『バイオ』っぽいとひそかに思っていました。

(*3)...念願の一戸建てマイホームに引っ越した一家に降りかかる不幸な出来事を描いた作品

押切 確かにそうかもしれません。どれだけ怖くても、最後にはロケットランチャーを持ち出して化け物をやっつける『バイオ』の気持ちよさへの憧れは、僕には根強くあります。というか、『サユリ』を読んでいただいていることに驚きました。

佐藤 僕はホラー漫画が昔から好きで、先生の作品をずっと読んできたんです。和製ホラーでああいう切り口のものは読んだことがなかったので新鮮でした。

押切 いわゆる"Jホラー"といわれるジャンルが苦手なんです。需要があるのはわかるんですが、個人的には、ただ怖いだけでは物足りなくなってしまう(笑)。

佐藤 お化けや妖怪が登場しない『ミスミソウ』(*4)も、サイコホラーなのに読後感が爽やかなんです。そこが素晴らしい。

押切 アメリカのホラー映画も意外とハッピーエンドが多いですよね。僕はそっちのほうが好きだなあ。散々怖い目に遭わせて、「その後の行方はわかりません」では消化不良になってしまう。

(*4)...閉鎖的な田舎町の中学を舞台に、転校生の少女が受ける凄惨なイジメを描くサイコホラー

押切先生のイチ推しキャラだというジョー・ベイカーを描き下ろしていただいた。ジョー・ベイカーは、『バイオ7』のDLC(ダウンロードコンテンツ)で登場するキャラクター。「化け物を素手で殴るのが素晴らしい」とのこと

押切先生のイチ推しキャラだというジョー・ベイカーを描き下ろしていただいた。ジョー・ベイカーは、『バイオ7』のDLC(ダウンロードコンテンツ)で登場するキャラクター。「化け物を素手で殴るのが素晴らしい」とのこと

■恐怖演出のキモは緊張と緩和にあり

――恐怖を乗り越えるカタルシスが、ホラーの醍醐味(だいごみ)ということですか。

佐藤 そうですね。『バイオ7』は、「とにかく怖いゲームを作ろう」が合言葉でした。ボツになってもいいからと、たくさんのアイデアを出して、そこから、シリーズ初の一人称視点という新たな発想も出てきたし、何より多くのプレイヤーにそれを受け入れていただいたのは、『ヴィレッジ』の後押しになりました。

――前作は全世界で約850万本を売り上げ、シリーズ最大のヒット作となりました。『ヴィレッジ』でも一人称が引き継がれているように、制作者側にとっても、「この方向でいいんだ」と自信になったのではないでしょうか。

佐藤 ただ、前作はめちゃくちゃ怖くした分、途中でやめてしまったという人もいらっしゃったんです。恐怖を乗り越えるカタルシスまで行けなかった方が一定数いたので、『ヴィレッジ』ではもう少し幅広い層に遊んでいただけるよう、怖さと面白さのバランスには気をつけました。

押切 『マーダー・ライド・ショー』(*5)というアメリカのホラー映画があるんですけど。

佐藤 あ、大好きな映画です。

押切 やっぱりそうですか。僕は『バイオ7』の「頭のおかしい家族と戦う」という設定には、あの映画の影響があるのかなと思っていて。

(*5)...ロブ・ゾンビが初監督を務めたホラー映画。若者4人が殺人鬼一家の棲む館に迷い込み......

佐藤 あの作品に限らず、B級ホラー映画の影響はすごく受けていますね。やりすぎて思わず笑っちゃうような作品が好きです。

押切 恐怖と笑いは紙一重ですからね。ずっと僕もそこを意識して漫画を描いてきたつもりです。

佐藤 確かに先生の作品にはホラーとギャグの両方の要素がありますよね。それがすごいと思うんですよ。どちらも二番煎(せん)じが通用しないジャンルじゃないですか。驚きがないと笑ってくれないし、怖がってもくれない。

押切 いやいや。僕はバランスを意識せずに容赦なくやってしまうので、もっと一般向けにする努力もしないといけないんですよ。『バイオ』はそこをうまく調整しているから、世界中でたくさんの人が楽しめるタイトルになっているんだとわかりました。

佐藤 僕らも怖がらせることにブレーキは踏みたくないんです。ただ、"怖い"と"不快"は違いますよね。インパクトのある怖さと面白さを両立させるためには、緩急が大切だと思っています。ずっと緊張が続いたら耐えられない。だから、いかにひと息つかせてあげるか。そこを演出することがホラー作品では重要ではないかなと思っています。

押切 僕はゲームクリエイターをすごく尊敬しています。皆さんはひとりで孤独に作品を作っているだけでは届かない領域に達していると思っていて。本当は僕もいろんな人とものを作っていきたかったんです。でも、気がついたら寂しい漫画家になっていた。だから......、今から転職もありですかね(笑)。

佐藤 でも、僕も学生の頃は漫画家を目指していたんですよ。それこそホラー漫画を描く人になりたかったんですけど、逆にひとりでやり続けるのは無理だと思ってゲーム制作に進みました。そんな僕からすると、漫画家の方は本当にすごいし尊敬しています。

対談は『バイオ』の開発拠点がある大阪と東京の押切氏をつないで行なわれ、ホラーとゲームをこよなく愛するふたりの『バイオ』トークは大いに盛り上がった

対談は『バイオ』の開発拠点がある大阪と東京の押切氏をつないで行なわれ、ホラーとゲームをこよなく愛するふたりの『バイオ』トークは大いに盛り上がった

■まだまだ恐怖のネタは尽きない

――今年は『バイオ』にとってシリーズ25周年という節目の年でもあります。

佐藤 中学生のとき『バイオ』を買ってから、それだけの時間がたったということですよね。いま思うと、僕のホラー趣味はあそこから始まっている気がします。『バイオ』と共に歩んだ人生というイメージです。そんなゲームを手がける立場にいるのは単純にうれしいですし、自分のことながら不思議な感じがします。

――『バイオ』でホラーに目覚めたことで、押切先生の漫画も読むようになった?

佐藤 それはあると思います。『でろでろ』(*6)なんて、連載の頃から読んでいましたし、単に怖いだけじゃないホラー漫画が登場したのはファンとしてすごくうれしかったです。そんな先生とこうして対談しているなんて、ほんと信じられないですね。

押切 僕には佐藤さんの立場のほうがうらやましいです(苦笑)。結局、ないものねだりなんですよね。

(*6)...霊感体質の悪ガキ中坊・日野耳雄が日常生活で出会う幽霊や妖怪をブッ倒すホラーギャグ漫画

初代『バイオ』の衝撃から今年で25年。今もなお世界に轟いた名作としての人気は衰えず!

初代『バイオ』の衝撃から今年で25年。今もなお世界に轟いた名作としての人気は衰えず!

――25年間で『バイオ』はさまざまなパターンの恐怖を生み出してきました。「そろそろネタが枯れてきたな」と思うことは?

佐藤 大丈夫です。今や『バイオ』のチームには、「どれだけホラー映画を見ているんだよ」っていうくらい、社内でも異常にホラーマニアが集まっているので。ただ、新たにチームに入ってくる方にはヤバい集団だと思われているかもしれません。会議で「この肉片がさ!」とか「もっと派手な血の出し方を!」とかやっているんですから(笑)。

押切 いいなあ。やっぱり転職しようかな(笑)。

■佐藤盛正 Morimasa SATO

アーケードゲームの開発などを担当した後、カプコンに入社。前作『バイオ7』よりシリーズの制作に関わり、最新作の『ヴィレッジ』ではディレクターを務める

■押切蓮介 Rensuke OSHIKIRI

1998年のデビュー以来、『でろでろ』といったホラー漫画のほか、『ハイスコアガール』『ピコピコ少年』などゲームが題材の作品も多く手がける。生粋のゲーマー漫画家

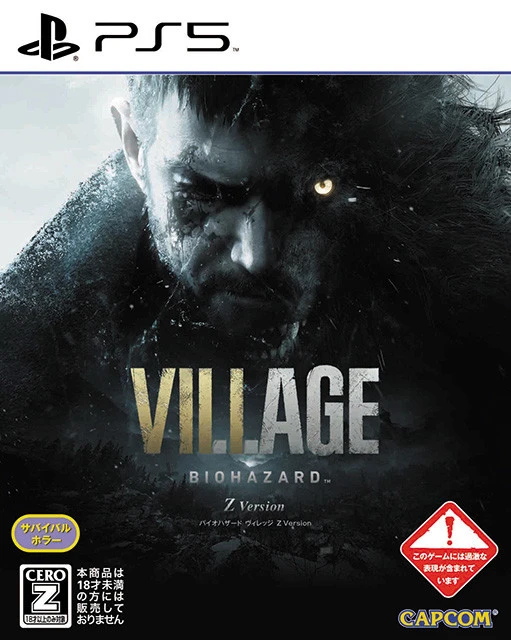

シリーズ最新作『バイオハザード ヴィレッジ』はPS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam)と幅広いハードでプレイ可能

シリーズ最新作『バイオハザード ヴィレッジ』はPS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam)と幅広いハードでプレイ可能

ⒸCAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.