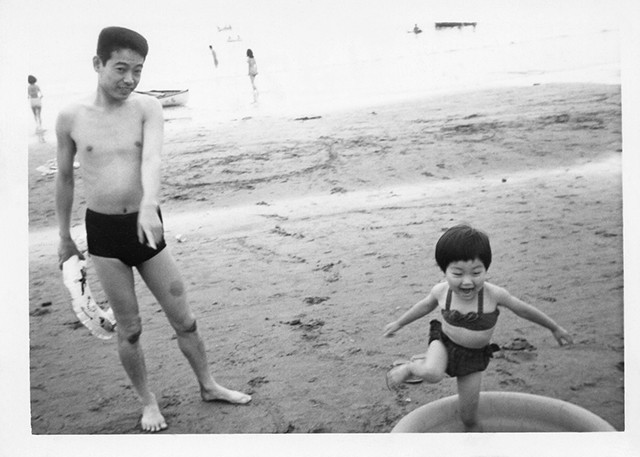

若き日の立川談志師匠とゆみこ氏

若き日の立川談志師匠とゆみこ氏

天才、奇才、破天荒......そんな言葉だけで言い表すことのできない、まさに唯一無二の落語家・立川談志。2011年11月、喉頭がんでこの世を去った。高座にはじまりテレビに書籍、政治まで、あらゆる分野で才能を見せてきたが、家庭では父としてどんな一面があったのか? 娘・松岡ゆみこが、いままで語られることのなかった「父としての立川談志」の知られざるエピソードを書き下ろす。

クッキー缶の中から見つかった、談志師匠の手紙の束。家族が病や不幸に見舞われたときに見せる、師匠の愛の深さが分かる感涙のエピソード。

* * *

則子クン

悲しかったでしょう。

シャボン玉の様に消えてしまって、

あんなにがんバッたのに......。

でも、でもネ、

則子クンには僕がいるのです。

だれよりも何よりも、則子クンが大好きな僕クンが......。

小さな悲しみはいつかそれに代わる喜びが来た時、小さな美しい思い出になるものです。

悲しみのまま終わってしまうか、喜びを二倍にして迎えられるかは、その人たちの心の持ち方次第です。

そう、僕と則子クンの間には、深く悲しむ材料はほとんどありません。ただチョッピリ残念だっただけです。

しかしかえって、僕にはこの次の子供に対して、愛情が二倍になるでしょうと思っています。なぜならば、この事がなかったら、あまり喜びが分からなかったも知れませんもの。

それよりもこのことで則子クンへの愛が益々大きくなった事が僕自身にもうれしいくらいです。

僕の心配は別の所にあるのです。

それは則子クンの健康を早く取りもどすことがなによりも気がかりなのです。

あせらず早くよくなって、素敵なスーツで則子クンと一日中、いろいろな街を歩くのです。

則子クンと二人で深い秋を楽しめるのです。

則子クンにもう一度いいます。

小さな悲しみを越えると大きな素晴らしい喜びが待っています。

それは悲しみを知り、それをプラスにしてのりこえたものでなければ、感じられないものです。

僕たちには幸い、それだけの力と愛と理性があるはずです。

がんばりましょうネ。

僕の則子クン

* * *

父がまだ亡くなる前で闘病中だったとき、筆談で「ママのラブレター」と書いた。探してみると、古いクッキーの箱いっぱいに入った手紙が見つかって、その中にあったのがこの手紙だ。私が生まれる1年前に、男の子を死産した母のために父が書いた手紙。

その男の子の顔は、母の気が狂うといけないと思い、見せなかったと言っていた。

父は「きちんとした人間の顔で、可愛くって涙が出た。そんなもの、精子と卵子と結合してできただけだという、それまでの自分の考えを超えた涙であった。これが人情というものか、肉親というものかと思った。」と自伝に書いている。

病院の説明で「この子ですが、○○先生のミスだったのは......」と言われて「ぶっ殺してやろうと思ったが我慢した」とも言っていた。私が生まれる前に若い両親はこんな悲しい経験をしていた。

弟が生まれて、生後1か月の検診で心臓に穴が空いてる事がわかった。その時父は、「僕の心臓と替えてください」と言った。幸い小学校に上がる前には自然に塞がり、弟は元気でいる。

母が49才の時に子宮がんになった。半年くらいの入院だったが、父は自分が入院する時は「安い部屋にしろ」と言っていたが、母は特別室に入院させた。家族の中で初めてのがんだった。母の手術の説明を医師から受けた時、頭の回転が早く口の達者な父は、医師が冷や汗をかくほど問い詰めた。

そして「ということは、死ぬこともあり得る訳だね?」と聞くと、父の勢いに押された医師は「はい」と言ってしまった。そこで父と私は「ママは死んじゃうんだ」と思ってしまった。私は涙を拭いて、父と肩を落として母の病室に行った。母は明るい顔で洗濯をしていた。

次の日病院に行くと、別の医師がやってきて「昨日の説明では、死んでしまうように思われたかもしれませんが、そんなことはありません」と言われて、すぐに父に連絡をした。今思えば、父が医師を問い詰めすぎたのだ。

母の手術もうまくいき、抗がん剤治療などで入院は半年と長かったが元気に退院した。その2年後くらいに、今度は私が子宮がんになった。27才だった。医師が「今日、時間が取れるのでご家族の方にも話をしましょう」と言われ、すぐ母に連絡をすると、しょんぼりした父も一緒に病院に来てくれた。

母よりも私の方がステージは低かったが、結婚したばかりでまだ子供もいない私に、子宮を残すか全摘か、1週間で決めてくださいと言われた。父は「まだ見ぬ孫より、ゆみこに生きていてほしい」と言った。

私はもちろんすごく悩んだが、結局全摘の手術を受けた。リンパに転移もなかったため、3週間で退院した。その後、47才で今度は乳がんになった。治療は、抗がん剤、手術、放射線とフルコースだった。抗がん剤の影響でつるっぱげになった私を、父は可愛いと言ってくれた。

ただその頃、父も糖尿病で入院していて、私は毎日、自分の放射線の病院と父の病院をハシゴしていた。2人共、体力が回復してきた頃には、毎日一緒に散歩をした。とても寒い頃だった。