『さんまのスーパーからくりTV』『中居正広の金曜日のスマたちへ』など、数多くの人気番組を手がけてきたバラエティプロデューサー角田陽一郎氏が聞き手となり、著名人の映画体験をひもとく『週刊プレイボーイ』の連載『角田陽一郎のMoving Movies~その映画が人生を動かす~』。

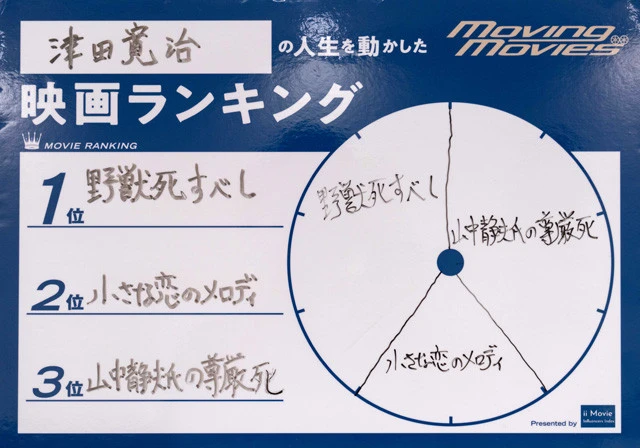

10月8日より全国公開予定の『ONODA 一万夜を越えて』で主演を務める俳優の津田寛治さんが影響を受けた作品、俳優を語り尽くします!

■きっかけは松田優作と『がんばれ!ベアーズ』

――幼少期に見て印象に残っている映画はなんですか?

津田 『がんばれ!ベアーズ』(1976年)です。小学生の頃に見たと思います。

――テレビ放映ですよね?

津田 いえ、封切りでした。当時は『ガメラ』とか『ゴジラ』しか見ていなかったので、親からは「字幕はまだ早い」と言われて......。でも、それがカンに障ったのか、「いや、字幕でも全然見れる」と大口を叩いて映画館に連れていってもらいました。

――字幕映画はどうでした?

津田 受け身ではなく参加して見た感じでしたね。だから、見終わった後にものすごい爽快感と達成感と幸福感が訪れて。それまでの人生でトップ3に入るぐらいの気持ちよさでしたね。「この気持ちをもっと味わいたい」と思いました。

その後に『小さな恋のメロディ』(1971年)とかを見て、さらに映画が大好きになっていきましたね。

――では、今の仕事に直結するような作品は?

津田 ありすぎて難しいですけど、俳優を目指そうと思ったのは松田優作さんの影響ですね。初めて意識した作品が『蘇(よみが)える金狼(きんろう)』(1979年)で、その後に『野獣死すべし』(1980年)を見たんですけど、まるで違う人物を演じ分けていて。

俳優という仕事のすごさを認識した瞬間です。その後、「映画の世界に行くなら、花形の監督になりたい」と思うようになるんですけど。

――監督もされる俳優さんって、どこか俯瞰(ふかん)した目線で演技をされている印象です。

津田 個人的には、俳優なら一度は監督をやったほうがいいと思っているんです。監督と俳優ってものすごく似たところにいるので。

――似たところ?

津田 例えば、録音・照明の方々は撮影現場が職場で、いろんなイメージを具現化しながら仕事をされているわけですよね。一方で、俳優と監督だけは職場が撮影現場ではなく、"物語の中"なんです。

――レイヤーが違うんですね。

津田 異空間にトリップしてる感じですよね。現場にいたら仕事にならないんですよ。言い換えると、俳優は周りのスタッフが見えないぐらい物語に入り込まないといけないし、監督もそういう面をちゃんと持っていないと作品を作れないんだと思います。

――北野武さんが両方やるのは理にかなっているんですね。

津田 監督が俳優をやると、だいたいみんな素晴らしいんですよ。例えば、原田眞人(まさと)さんは『ラスト サムライ』(2003年)で断トツにいい芝居をされていましたよね。

■がん患者と主治医を描いた『山中静夫氏の尊厳死』でたどり着いた境地

――では、俳優になってから印象的だった作品は?

津田 直近で言うと、『山中静夫氏の尊厳死』(2019年)。がん患者と主治医をめぐる物語で、僕は主治医役でした。「今までと違うやり方でいくしかない」と思った作品です。

――そう感じたのは撮影中ですか? それとも撮影前?

津田 上がった作品を見たときですね。それまでは「この演技でよかったのか?」と思っていたんですけど、完成品を見たときに「今度からずっとこの演技でいこう」と思えたんです。その直後に撮影したのが今回の『ONODA 一万夜を越えて』でした。

――『ONODA』は、太平洋戦争終了後も任務解除の命令を受けられないまま、フィリピン・ルバング島で約30年間の孤独な日々を過ごした小野田寛郎(ひろお)旧陸軍少尉の実話を元に描かれた物語で、津田さんは小野田さんの成年期を演じていますよね。

津田 難しい役柄でしたけど、『山中静夫氏』で学んだスタンスで臨みました。フランス人のアルチュール・アラリ監督は僕とまったく同じ方向性ながらも、さらに深いところを求めてきてくれたんです。

――あえて言語化すると?

津田 簡単な言葉で言うと、やっぱり「演技しない」ということですよね。よくよく考えると、それって誰しも最初はできたことなんです。初めて芝居するときって、なんの武器も持っていないじゃないですか。だから、物語に入り込んでやるしかない。

でも、芝居に慣れてくると「もう少し声を張ったほうがわかりやすいな」とか「カメラにかぶってるから立ち位置をずらそう」とか、そういう小さな武器を手に入れてしまう。結果、最初に持っていた「物語に入り込む強い思い」が曇ってくるんです。それでもやっていけはするんですけど、「役者ってしょせんこんなもんだよね」というループの中で生きることになります。

もちろん、そういう小器用さが要求されることもあります。『ONODA』では、フィリピン人の女性から銃を奪って殴りつけるシーンがあるんですけど、カメラに映らないところで実はゴムの銃にすり替えているんです。そういうのもしっかり要求されるんだけど、でもやっぱり、お芝居をし始めるとダメなんです。

――深いですね......。題材的に適切な表現かわからないですが、すごく面白かったです。

津田 本当ですか? すっごくうれしいです。

――小野田さんが30年間も島から出なかったのはなぜだったのか、津田さんは演じてみてどう思いました?

津田 小野田さんは戦争が終わっていることに感づいていて、でも、島を出ていけない理由があったんじゃないですかね。というのも、小野田さんが帰国して真っ先に向かったのが靖国神社で、共に戦って命を落とした兵士たちに手を合わせているんです。

「彼らの死は無駄にできない。でも、もし戦争が終わっているのなら、自分はもう結果の出しようがない」。そういうジレンマを抱えていたんじゃないかなと。

だから、島から出ていくときは怖かったと思います。「もし本当に戦争が終わっていたのなら、30年かけて自分がしてきたのは殺人以外の何物でもなかったわけで、そんな自分をみんなは許してくれるのかな......」みたいな。

でも一方で、ルバング島を離れるのが寂しかったのもあっただろうなと。30年もジャングルに潜伏できたのは、その生活が好きという気持ちもあったと思うんですよ。

――最後に、この作品をどんな方に見てほしいですか?

津田 自分としては若い人に見てもらいたいですね。今の若い人って、僕らの世代よりも日本人であることに誇りを持っている方が多い気がするんです。「こういう日本兵がいたんだ」と再認識してもらえたらうれしいです。

●津田寛治(つだ・かんじ)

1965年生まれ、福井県出身。俳優として、映画、テレビドラマ、演劇、CMなど多方面で活躍する一方、映画監督としても精力的に活動中。1993年、北野武監督の映画『ソナチネ』で銀幕デビュー。2002年、森田芳光監督の『模倣犯』で第45回ブルーリボン賞助演男優賞受賞

■『ONODA 一万夜を越えて』10月8日(金)より全国公開予定

配給:エレファントハウス

(c)bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinema

(c)bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinema

スタイリング/三原千春 ヘア&メイク/黒木 翔 衣装協力/ジャケット、シャツ(ヨーガンレール)