第34回柴田錬三郎賞を受賞した朝井まかて氏

第34回柴田錬三郎賞を受賞した朝井まかて氏

2014年に『恋歌』で直木賞を受賞、以後も評価の高い作品を世に出し、次々と各賞を総なめにしている作家・朝井まかて氏が第34回柴田錬三郎賞(主催/集英社、一ツ橋綜合財団)をこのたび受賞。近代日本を代表する大作家・森鴎外の死後、遺されたファミリーの流転する人生を"何者にもなれなかった"末子を主人公に描いた、その著作『類』について語っていただいた。

――まずは、受賞おめでとうございます!

朝井 ありがとうございます。もう本当に嬉しいんですけど、もれなくスピーチがついてくるから、それがいつも気が重くて......(苦笑)。

――いえいえ、とても胸に響くお話で。衣装もすごく素敵でした。

朝井 いつも衣装の段取りに時間とられちゃって、スピーチはギリギリで「はぁ、どうしよう」って大慌て。時間配分おかしくないか?って思いながら(笑)。

――(笑)。その受賞作『類』ですが、実在の人物で鴎外ファミリーの末子である森類さんについて書かれた評伝や、ご本人の書かれた文章に惹かれて題材にされたという。

朝井 そうなんです。彼が残した詩やエッセイを読んで。文章の佇まいに、ふと鴎外の面影を感じました。類さんは初め、画家を目指してパリにまで留学するんですが、芽が出なくて、それで一念発起して文筆家として世に出ようと、詩や小説の習作を始めるんです。遺稿を拝見すると、一語一語を刻むように書いてあって、切ないほどに懸命で。

――当時、芥川賞の選考で候補作に推されるまでだったという。作家活動をしていたことさえ、一般的には認知されていませんが......。

朝井 戦後の農地改革での地主と農民のせめぎ合いという、類さんの実体験が基になった『柿・栗・筍』ですね。小説としてはまだ未完成ではあるけれど、生活や風景、心情描写が緻密なんです。明治の近代以降、土から離れて都会で生きた、いわば貴族的な高等民と、日本の本来的な土着の人々との対比がリアルで、時代の貴重な証言にもなっていると思います。しかも人間の欲のぶつかり合い、その攻防が喜劇に見えてくる。文章の持ち味ですね。

――そこで「この人を書きたい!」と。前提として、有名な森鴎外の遺された子どもたちという存在があり、小説家・エッセイストとして活躍した長姉の茉莉(まり)や次姉の杏奴(あんぬ)といった強烈な個性に比べると、陰の印象が強いですよね。

朝井 後世の印象としては地味かもしれないけれど、私は類さんを「この人、面白そう」「好きやなあ」と思っちゃったんですよねえ。だから、もっと知りたい、書くことで理解したかった。いつも、こういう小説にしようという企みを持たず、好き!と好奇心だけで突き進んでしまうので、ほんま危ない(笑)。

――実際、選考委員の中でも、ふたりの姉が余程魅力的でなぜそちらから描かなかったのかという声もありました。

朝井 世代的に森茉莉の作品などは、私も読んでるんですよ。10代の頃から週刊誌を読むのが好きで「週刊新潮」に連載していたコラムも覚えていますし。正直言うと、茉莉の文章はリズムが合わなくてすごく苦手でした。小説もファザコンが過ぎる!と思っていました。

でも、自分が書き手になってから読んでみると、茉莉の小説の凄さがわかって震えました。本作の連載中も、類の視点で理解していくことがあって、茉莉の底知れぬ才能と寛やかな母性を感じて、印象が変わりました。もちろん、鴎外に対しても同様です。森家の日常を書いたからこそ味わえる、すごく贅沢な体験でしたね。

――読者として、こちらも読み進めながら印象が変わっていきます。当初はなぜこれほど主体的に動かず、もどかしい類が主人公として立てられたのかと......。

朝井 ひゃあ、インタビューでこんなストレートな問いは初めてです(笑)。

――すいません!(汗)

朝井 どういたしまして(笑)。率直に切り込まれるのはありがたいんです。回答の機会を与えられるから。仰る通り、類さんは森家の中では脇役の人ですよね。末っ子で、母や姉たちに守られて、それが家庭を持っても続く。お坊ちゃまが何を悩んでるんだ?という感じでしょう。でも、ダメな人を書いてはダメですか?という思いが私にはありました。脇役が主役になってもいいんじゃないか、って。

――それが次第に類の魅力として感情移入するようになり、鴎外の死後、一家も没落する中、まずは絵描きとして挫折し、物書きとしてもくすぶり......憐憫(れんびん)とともにそのどうしようもなさが切なく情に訴えます。

朝井 (夏目)漱石風に言うと「低廻する」、低く低く、低空飛行しかできない、人生に行き暮れている人......まさに高等遊民である人が、明治から大正、昭和、平成をどう生きるかを私は書きたかった。

――普通に考えれば、恵まれたブルジョワな育ちですし、親の名声や知己による恩恵も多分にあるわけで。そこからの光と影、落ちていくギャップに悲哀を感じて惹かれるものも。

朝井 そう、鴎外の子として恵まれているけれども、何もない家に生まれた人間にはわからない壁が何重にもあって。期待に応えられない辛さが、子どもの時からずっと圧迫としてありましたね。

しかも、年齢を重ねるうちにパッパ(鴎外)から精神的に自立を果たすのかと思いきや、中年になっても恋い慕い続ける。姉たちもそうで、皆、鴎外の子として生き続けるんです。そこに最大の幸福、歓び、そして軛(くびき)がある。

こんな生まれ育ちの人たちは滅多といないので、ある種の群像劇としても読まれているようです。私自身、類を書きながら鴎外夫妻や茉莉、杏奴を常に意識していました。それほど、家族の関係性が密だったからです。

――そんな特殊な生きづらさを抱えて、何者にもなれず、本屋の主となって生計を立てるように。自らも家族を養う父親となり、千駄木の急な団子坂を自転車で汗をたれ流して登るシーンが印象深く鮮烈です。朝井さんご自身、心動かされたエピソードであったとか。

朝井 あのシーンは、類さんが随筆に書いているんです。あの"大"鴎外の子息がと思うほど、非常に正直に書かれていて。執筆の動機はたくさんありましたけど、私の中に浮かんだ坂道の類さんの姿、涙混じりの雨に突き動かされたような気がします。

――ビジュアルが想起され、心象風景が胸に迫るというか。受賞コメントでも今作は「文体が支える小説を」と仰っていましたが、意図通りに象徴的な......。

朝井 プロとしてどうかと思いますが、エンタメ小説として成立するかどうかすら考えていませんでした。元々、ここで読者に笑ってもらおうとか、泣いてもらおうとか、企めないので。『類』については、ストーリーの起伏にも心を砕くことなく、作為も抑えていました。

使う言葉、描く場所、季節や空気、匂い、そういったものすべてで類の心象を描こうと。書き手としては抑えすぎなのかもしれないですけど。

――それこそ持ち味であり、まさに円熟の筆致が極まってこそ、選考委員の桐野夏生さんも「文体が類という人間を語っている」と。その背景には膨大な資料や残された作品を読み込まれて、その世界を自らのものとする労力いかほどのものかと。

朝井 歴史に詳しくない自覚はあるので、だからこそ可能な限り資料を読みます。すると、いざ書く時はそれに足を引っ張られて、もがいてってことにもなるわけで。だからいったん躰に入ったものを、捨てながら書きます。何を書かないかも大事ですから。

――逆に縛られて影響されたり、そこで創作の余地を残すのが難しい?

朝井 ええ。創作こそが小説の命ですから。ただ、本作については、類さんの使う言葉で、これは世に残したいと思うものは迷いなく取り入れましたし、彼だったらこの風景は好きだろうなとか、好きな植物、食べ物、服装のセンスとか。小さなエピソード、リズムを大事に積み重ねることで、類さんの人生を刻み直したいと思いました。

――「死者との対話」をされているということも仰ってましたが、自らのフィルターを通して、写し鏡のように?

朝井 実在の人物を書く場合、いつも「本当はどう思ってた?」って、問いかけてますね。これは、死者と対話しているんだなあって、ふと厳粛な気持ちになる。だから私自身の主義主張や好みをそこに盛り込むことは戒めています。理想は、透明な存在であること。ただし、乗り移り系でもなく......。

――イタコ的に降臨するタイプでもない。

朝井 登場人物との距離をしっかり保たないと、現代の私の側に引きずり込んでしまうでしょう。この間も、ある大作家のおふたり、どちらも男性ですけど、自分で書いていて泣くことがあるかという話をされていて。ふたりとも泣くと仰ってたんですけど、そういえば私は泣かないなあ、と。

実は、めっちゃ涙もろいんですけどね。子供の頃、ドラマの水戸黄門を観て泣いてましたから(笑)。今でも映画や音楽、小説ですぐに涙腺が......さすがに自分は感情過多だと気づきます。だから、書き手としては抑制する癖がつきました。でないと、身がもたへんから(笑)。

――あくまで客観性を持ちつつ、人物に寄り添って。書き進めながら、ますます類が愛おしくなりました?

朝井 今の日本人にはちょっといない、シックな男性ですよね。明治のほんの短い期間に存在した日本の貴族のね、しかも江戸文化から受け継がれた洒脱さも感じて。晩年もとてもお洒落で、ユーモアもあって。人間的にセンスのよい人でしたよ。実物にはお目にかかっていませんが、そう感じます。

――今のこんな世知辛い時代からすると高等遊民が羨ましくもあり、それも魅力です。

朝井 それゆえに持ち得た文化も、小説ではたっぷりと盛り込みました。母親の志げから受け継いだ審美眼、茉莉や杏奴のセンスもそうですし、鴎外の知性と愛情の深さも含めて、森家の文化が類さんの背骨、血肉ですから。

――そこで最後に"何者にもなれなかった"類を通して「誰も彼もが、何かを為さねばならないのか?」という問いが痛切に刺さります。すべてに意味がなければいけないのか、無駄と思えるものにも意味があるのでは、と。

朝井 気がつけば、あの文章に至っていたんです。類さんだったら、ふとそう感じる瞬間があったのではないかと。書いている私が「類さん、今、鴎外から脱皮した!」と、ハッとしました。

あの部分は、読者への問いかけでもありました。報われない人生は価値がないですか? 地位や名誉を得ずとも、何者にもなれずとも、その人生が味気ないかというとそんなはずはないんじゃありませんか?

――何をやってもダメな苦闘の人生で"凡人"扱いされても、林真理子さんが評したように"普通の人ではない"。欠点まで愛おしく、また愛された人であるなと。

朝井 そうだと思います。亡くなってからも、お子さんたちにすごく愛されて、今でも本当に大好きなお父さんと仰っていて。周囲からどう愛されたかというのは、人生でとても大きいこと。それは、彼自身が不器用なりに周囲を愛した人だったからだと思います。

――周りからすると、放っておけないというか。甘やかされて、人に恵まれすぎたとも感じますけど。

朝井 奥さんの美穂さんは大変だったでしょうね。売れない芸術家の家庭ほど、取り回しの大変なことはありませんもん。実際、夫婦喧嘩もあったようで、でも類さんはちゃんとそれを小説にしてる(笑)。ちなみに、美穂さんは生活の苦労をしのぎながら家庭での芸術性を失わなかった稀有な女性です。私には無理、それだけはわかる(笑)

――(笑)。さて、今作後の『白光』では日本人最初のイコン画家である山下りんを描き、やはり当時は報われることの少ない一生に光を当てています。これもまた力作でしたが、さらに脂ののった創作が期待されますね。

朝井 ありがたいことにこれまで題材との縁もそうやし、担当編集の皆さんにも恵まれて、自由にやらせてもらってきました。つまり、放任。打ち合わせをしても、どうせ全然違うもんを書きよるってね(笑)。

実際、歴史小説や時代小説にはセオリーらしきものがあるらしいと気づいたのはデビューしてから何年も経ってからで、でもそれを学ぶ意欲もなく、手法も何も持たぬまま今に至っています。だからジャンル意識もなく、作家としては常に門外漢、傍流。そういう何も持ってない身軽さが好きですね。

あ、ここで情熱だけはあると、申し上げておかんと(笑)。いや、ほんまです。小説が好きで好きで、読むのも大好きで。だからこれからも、いろいろな挑戦をしていきたいです。

――それは楽しみです。ご自身も"何者でもない"透明な存在のままに、またすばらしい作品を世に出していただければと!

●朝井まかて

1959年、大阪府生まれ。2008年に作家デビュー、13年に発表した『恋歌』で本屋が選ぶ時代小説大賞、翌年に直木賞を受賞。17年『福袋』で舟橋聖一文学賞、18年『悪玉伝』で司馬遼太郎賞ほか受賞作多数。近著に『グッドバイ』『白光』など。

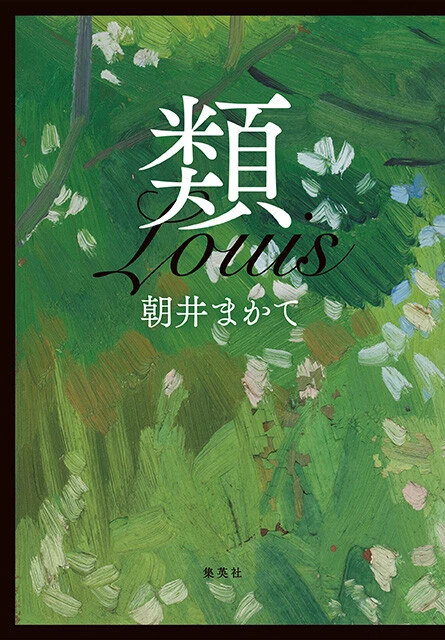

■類

■類

【第34回柴田錬三郎賞&第71回芸術選奨文部科学大臣賞受賞!】鴎外の子であることの幸福。鴎外の子であることの不幸。明治の文豪の家に生まれた宿命を背負い、何物かであろうともがき続けた森鴎外の末子、類。その愛と苦悩に満ちた生涯。