『さんまのスーパーからくりTV』『中居正広の金曜日のスマたちへ』など、数多くの人気番組を手がけてきたバラエティプロデューサー角田陽一郎氏が聞き手となり、著名人の映画体験をひもとく『週刊プレイボーイ』の連載『角田陽一郎のMoving Movies~その映画が人生を動かす~』。

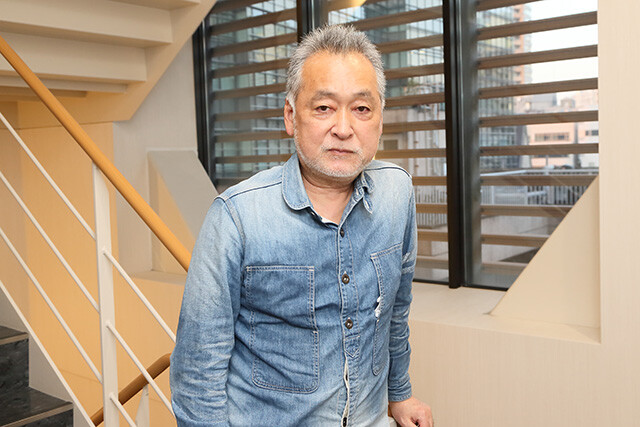

最新監督作品『とんび』が4月8日に全国公開予定の瀬々敬久(ぜぜ・たかひさ)さんが影響を受けた作品、撮影地での忘れられないエピソードを語ります!

■『感染列島』ロケでの藤竜也さんの話が忘れられない

――子供の頃に見た作品で印象に残っているものは?

瀬々 実家の近くに映画館がなく、テレビで『大脱走』(1963年)や『眼下の敵』(1958年)を見ていました。そういう世代ですね。

――映画監督になりたいと思ったのはいつ頃ですか?

瀬々 高校生くらいです。ちょうどその頃に石井岳龍(がくりゅう)(聰亙[そうご]/当時)さんや大森一樹さんが出てきて。昨日まで自主制作映画を作っていた大学生がいきなり本編の映画監督になって、映画が古いオヤジたちのものじゃなくなって、映画界が変わっていっている......みたいなことを、それこそ、『週プレ』や『平凡パンチ』で学ぶわけです(笑)。

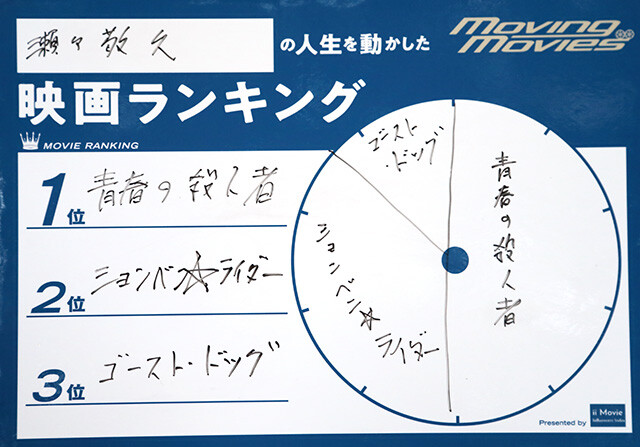

当時は大分県の国東(くにさき)半島の郡部に住んでいたんですけど、日曜になるとバスと電車で大分市や別府市まで映画を見に行っていました。大ショックを受けたのは長谷川和彦監督の『青春の殺人者』(1976年)ですね。あれはATG(日本アート・シアター・ギルド)の映画ですけども、長谷川さんのデビュー作で「これすげえな」と圧倒されたのを覚えています。

――その後、この業界に入られるわけですが、好きな映画はずばりなんでしょう?

瀬々 意外と『ゴースト・ドッグ』(1999年)とか好きなんですよ。フォレスト・ウィテカーという黒人俳優が『葉隠(はがくれ)』(武士の心得書)を研究して、ちゃんばらみたいなことをするアクション映画なんですけど。

――「武士道とは死ぬことと見つけたり」のやつですね。

瀬々 この作品は、ジム・ジャームッシュ監督が鈴木清順(せいじゅん)監督の『殺しの烙印(らくいん)』(1967年)に影響を受けて撮ったものなんです。剣の殺法を小汚いビルの屋上でやって、最終的に「すべて熟知」と言って死ぬんですけど、それがむっちゃカッコいい。あんまり評判になってないけど、好きな映画です。

あとは相米(そうまい)慎二監督の『ションベン・ライダー』(1983年)。この作品は、藤竜也さんが素晴らしいんです。薬物依存症の役で、「すべて熟知」じゃないけど、人生わかったように生きている。その雰囲気が良かったですね。

――主人公の生き方に惹(ひ)かれるんですね。監督として、印象深かった俳優さんとの出会いはありますか?

瀬々 それこそ、藤竜也さんに『感染列島』(2009年)に出てもらって、『ションベン・ライダー』の話をしたことがあったんです。そうしたら、「この監督はおかしいと思いました」って言ってて(笑)。

あの作品には永瀬(正敏)さんも出ていたんですが、相米さんは彼に小声で「藤さんを思いっきり蹴飛ばせ」と、藤さんにも小声で「永瀬を思いっきり殴れ」と、双方に真逆のことを言ってたそうです。

――(笑)。

瀬々 『感染列島』ではフィリピンロケをしたんですが、撮影が終わって飲んでいるときに、藤さんから「フィリピンに来て本当に良かった」と言われたのが印象深いです。彼はもともと北京生まれで、戦後、横浜に来るんですけど、その頃が人生で一番生きている実感があったそうなんです。街全体が有象無象として、活気があったと。

――生のエネルギーに満ちていたわけですね。

瀬々 その後、日本は高度経済成長期に入り、藤さんも映画スターになったわけですが、彼にとっては逆に、その時代は「夢のようだった」と。だからこそ、初めてフィリピンに来て、自分が子供時代に感じたものを再体験できたそうなんです。藤さんからそういうお話を聞けたのは忘れられない思い出ですね。

■『とんび』では若い世代へのバトンタッチを意識した

――監督は80年代から第一線で活躍されていますが、最近の日本映画を取り巻く状況についてはどう思います?

瀬々 とちぎあきらさんという、フィルムアーキヴィストの方が「今、日本映画は現代美術のようになっている」とおっしゃっているんです。要は一部の愛好家のための作品と、大メジャー作品とにすごく分かれているという主張なんですが、実際そういうところはあると感じています。

今は技術が進化してデジカメがあれば映画を作れるし、公開もしやすいけど、その半面、大きく広がることはあまりない。『カメラを止めるな!』(2017年)のように跳ねる作品は数年に一度です。

僕はピンク映画出身ですけど、昔のように、プログラムピクチャー的に量産体制ができて、若い監督が育っていくシステムが今はもうないんです。おそらく僕らのせいもあるんですけど、今、監督になろうとしている若い人たちには厳しい時代ですよね。

――そんななか、最新作『とんび』は古き良き日本を描いた作品ですが、どのような思いで作られましたか?

瀬々 原作が非常にオーソドックスなつくりで、文学でたとえるなら山本周五郎のような、大衆文学的な話じゃないですか。それだけ父と子というのが、普遍的なテーマだと思うんですが、だからこそ、それをそのまま伝えたいという気持ちがありました。

あとは、自分自身の子供時代と重ねて描こうという思いもありました。さっきの藤さんの話じゃないですけど、人間には誰しも自分の起点みたいなものがあるじゃないですか。そういうものに触れられるような映画になればいいなと思っていました。

――号泣しながら拝見しましたが、店と客の距離感の近さとか、昔の日本映画という感じがしてとても良かったです。

瀬々 そうですね。そこは、「目指せ、寅さん」ですよ。

――『男はつらいよ』大好きなので響きました!

瀬々 ただ、そこは意図したというよりも、当時の日本人は実際にそうやって生きていたと思うんです。人と人の間に壁がなく、縁側や玄関先でやりとりしていたというか。だからこそ、日本映画でも長年描かれてきたわけで。そういう人間のつながりはしっかり描けたかなと、作り終わってから感じましたね。

――この作品の撮影はコロナ禍ですよね?

瀬々 私はコロナ禍での撮影がこれで3本目で、スタッフやキャストも経験済みだったので問題なく撮れました。この作品は全編岡山ロケだったのですが、東京から人がたくさん来るなかで、地元の方々の受け入れ態勢がしっかりしていて。そこは本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

●瀬々敬久(ぜぜ・たかひさ)

1960年生まれ、大分県出身。京都大学文学部哲学科卒業後、獅子プロダクションに所属。1989年に『課外授業 暴行』でデビュー。90年代はピンク映画界を主戦場に活躍。その後、一般作も手がけるようになり、『ヘヴンズ ストーリー』『アントキノイノチ』などで海外でも評価を高める。『64~ロクヨン~』『友罪』『菊とギロチン』『糸』『護られなかった者たちへ』など監督作多数

■映画『とんび』4月8日(金)より全国公開予定

©2022『とんび』製作委員会

©2022『とんび』製作委員会