アナウンサー時代の思い出から、アントニオ猪木氏との関係を語る古舘氏

アナウンサー時代の思い出から、アントニオ猪木氏との関係を語る古舘氏

自身初の〝実況小説〟を上梓した古舘伊知郎を直撃。テレビ朝日アナウンサー時代の思い出から、恩人でもあり師でもあったアントニオ猪木氏との関係まで、〝古舘節〟全開でしゃべり尽くす!

* * *

■「〝喋り屋〟として生きていく覚悟をこの本に書きました」

1980年代に〝過激〟なプロレス実況で人気を博し、その後は高視聴率番組のMCとして活躍した古舘伊知郎。来年には古希を迎えるが、ますます元気だ。7月には自身初の〝実況小説〟である『喋り屋いちろう』を上梓(じょうし)した。

「俺はこの12月で69歳になる前期高齢者だけど、人並みの幸せを求める気はさらさらない。俺にはしゃべりしかないんだから、最後までしゃべり倒して死んでいくと決めた。〝喋り屋〟として生きていく覚悟をこの本に書きました」と古舘は言う。

家族からずっと、「おまえは無口だ」と言われてきた少年時代、中学生のときに直面したいじめ、テレビ朝日のアナウンサー時代に味わった葛藤......。事実をベースに書いた青春小説だ。

「実体験が7くらい、それ以外が3。68歳になった自分がタイムマシーンに乗って、50年も前に戻るという作業をして、正直、つらい部分もあった。『あのときはこうだったのかな?』『もしかしたら、こうなっていたかもしれない』という部分を、フィクションという化粧をして書き上げました」

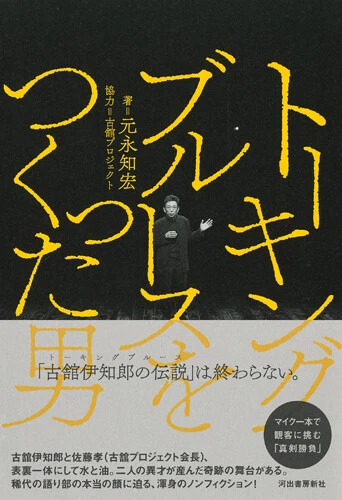

実況小説『喋り屋いちろう』(著・古舘伊知郎、集英社)をより深く味わうために、ノンフィクション『トーキングブルースをつくった男』(著・元永知宏、協力・株式会社古舘プロジェクト、河出書房新社)も必読!

実況小説『喋り屋いちろう』(著・古舘伊知郎、集英社)をより深く味わうために、ノンフィクション『トーキングブルースをつくった男』(著・元永知宏、協力・株式会社古舘プロジェクト、河出書房新社)も必読!

高校時代、学校で同級生たちと行なったプロレスイベントの思い出。プロモーターであり、実況アナウンサーでもあった古舘がこのとき、もうひとりの自分に出会ったのだ。

「それまで俺が抱えていた鬱々(うつうつ)たる気持ちがぱっと消えて、忍者屋敷のからくり扉みたいにクルッと回った感じがしましたね。『俺、いけんじゃん。しゃべれるんだ!』と。自分が生まれ変わったような気分がして、楽しくてしょうがなかった」

内気な少年が自分の目指す方向を見つけた瞬間だった。それから5年後、古舘はテレビ朝日のアナウンサーになり、アントニオ猪木擁する新日本プロレスの実況を担当することになった。

「ずっと憧れていたテレビ局のアナウンサーになってプロレス中継に携わった。30歳になる前に退局し、たった7人で古舘プロジェクトという会社を立ち上げた。

俺の背中を押してくれた放送作家、ずっと支えてくれた社長(現・会長)のことも書いています。『ときめいている=青春』と定義させてもらうなら、この本はまさに青春小説だと思う」

この本には、同僚の美人アナウンサーとの艶っぽい話も書かれている。

「小説なので、そんな話もあったほうがいいと思ってね(笑)。あの夜、洗面のところで女性がイヤリングを外す音が聞こえたよなとか......遠い記憶を寄せ集めていくと、『あった』ような気がする。脳の中で勝手に変換されていることもたくさんありますよ」

7月31日には出版記念イベントを開催。トークショーとサイン会が行なわれ、多くのファンが詰めかけた

7月31日には出版記念イベントを開催。トークショーとサイン会が行なわれ、多くのファンが詰めかけた

■さまざまな人との出会いによって生まれた〝古舘節〟

テレビ朝日に入社したのが1977年、フリーに転身したのが1984年。内気な少年だった古舘にとって、その7年間は修業期間、耐える時間だった。

「当時のスポーツアナウンサーは徒弟制度みたいなもので、先輩のかばん持ちもしたし、運転手もやりました。この期間に、俺がどれだけ怒られたことか! 用事を言いつけられるたびに最後に『バカヤロー』って言葉がついてくるんだから。『古舘、おまえはなんでそんなことも知らないんだ、バカヤロー』って。今だったら間違いなく、パワハラで問題になる。

でも、いい時代だったとも思う。教えられたことも多かったですよ。そういう時代の空気とか、人と人との関わりを平成生まれの人たちにも知ってほしい。アレンジされた昭和の歌謡曲が若い人にとって新鮮に聞こえることがあるでしょう。そういう感じで読んでもらえればいい」

古舘は2004年に『報道ステーション』(テレビ朝日系)のメインキャスターに就任し、12年間ニュースを伝え続けた。迷いながら決断し、時に後ろを振り返りながらも前進してきた。

「プロレス実況でファンから支持してもらったけど、テレビ朝日の人々は俺の存在を認めてくれなかった。それがエネルギー、反発力になって、アントニオ猪木と同じように組織から出て外で勝負してやろうと本気で思った。

今ではテレビ朝日にも感謝だね。プロレスに対して偏見を持っていた人に対してもそう。そういう人たちがいたおかげだと感じている。あのままテレビ朝日にいたら、どうなっていただろうね」

古舘には類いまれなワードセンスがあり、相手の懐に飛び込んで本心を引き出す話術がある。しかし、それらは自分だけで培ったものではない。

「さまざまな人との出会いによって、自分が紡がれていると感じます。高校、大学時代、アナウンサー時代、そしてフリーになってから、いろいろな人と関わってきた。この本を書くことで、自分は他人との出会いによって形作られてきたんだなと改めて思った。

こういう方にプロデュースしてもらった、こんなことを教えてもらった、この人に刺激を受けた、あの人にお叱りをもらったということが思い出されました」

新日本プロレスの黄金時代を支えた〝古舘節〟も自分のものではないと言う。

「皆さんにそう言っていただいたけど、本当はそんなものはない。先輩アナウンサーに教えられたこと、人とぶつかって返ってきたことが自分の中でしゃべりとして蓄積された結果だと思う。嫌な思いもつらい経験もしたけれど、そういうもののおかげで今の古舘伊知郎がある。

いろいろな人との関わりや会話が自分の中で絨毯(じゅうたん)のように編み込まれていって、〝古舘節〟が出来上がった。自分のオリジナルなんて何もない」

■恩人でもあり師でもあったアントニオ猪木との関係

古舘を語る上で、恩人でもあり師でもあった、アントニオ猪木の存在は欠かせない。新日本プロレスを立ち上げ、さまざまな伝説を生んだ希代のプロレスラーは病と闘い、2022年10月に79歳で逝去した。

「とにかく、猪木さんはものすごく人に気を使う人だった。みんなで集まってワイワイやるのが好きでね。にぎやかな座の中心にいるのが好きだった。入院しているとき、自分は車イスに座っていたり、ベッドに横になっていて、何も食べられないのに、みんなが飲んで食ってしてるのを見て本当に喜んでいた」

食事もできず、病院でベッドに横たわる猪木を古舘は何度も見舞った。

「猪木さんは死にゆく様を見せてくれた。最後まで、人と違うところを見せ続けた。猪木さんは『艶(あで)やかな見えっ張り』なんですよね。普通の人が弱みだと思うようなところも平気で見せる。脆もろさを見せることで逆に『いいや、弱くない』と思わせる。リバウンドを誘うんです。

猪木さんは最期まで、全身アントニオ猪木なんで、病魔に侵されてから最期の瞬間まで『全部を見ろ』と言っていたように思える。俺に言わせると、『勇気ある衰退』ですよ。最期までアントニオ猪木を演じて死んでいった」

猪木がこの世を去ってからもうすぐ1年になる。

「不思議なことに、猪木さんが亡くなってからのほうが猪木さんのことを思い出す。笑い顔とか、携帯電話を持つときの脇の開き具合とかをね。まだ生きているように思えて仕方がない。死んでからもそう思わせるんだから、猪木さんは本当にすごい人ですよ。

死んだ人と自分を結びつけ、思い出や記憶を紡ぎながら生きていくのが人間なんですよね。そんな体験がこの本にもつながりました」

この本の中に登場する猪木は優しい。

「そうじゃないところもたくさん見ているんだけど、猪木さんと俺との関係においてはそうだったんだよね。俺のことをわかってくれていたような感じがした。どうして俺には優しかったんだろう。答えはまだ見つかりません」

●古舘伊知郎(ふるたち・いちろう)

1954年12月7日生まれ、東京都北区滝野川出身。立教大学を卒業後、1977(昭和52)年、テレビ朝日にアナウンサーとして入社。「古館節」と形容されたプロレス実況は絶大な人気を誇り、フリーとなった後、F1などでもムーブメントを巻き起こし「実況=古館」のイメージを確立する。一方、3年連続で『NHK紅白歌合戦』の司会を務めるなど、司会者としても異彩を放ち、NHK+民放全局でレギュラー番組の看板を担った。その後、『報道ステーション』(テレビ朝日系)で12年間キャスターを務め、現在、再び自由な喋り手となる。