柳瀬徹やなせ・とおる

ライター・編集者。研究者、経営者、政治家から小説家、映画監督、俳優、プロスポーツ選手、将棋棋士まで、幅広いジャンルのインタビューを行う。企画・編集した本に『小さくて強い農業をつくる』『災害支援手帖』『生きていく絵』など。

日本中から"毒婦"と呼ばれ、死刑が確定しながらも無実を訴え続ける母と、塀の外で判決に疑問を投げかけ続けるその息子。忘れられようとしていた事件を追うカメラに映ったのは、この国が抱え続ける矛盾と欺瞞だった。

* * *

あいつがやったに違いない――日本中からそう思われた人は、もはや運命に抗うことはできないのだろうか。

1998年7月、和歌山県のある地域の夏祭りで振る舞われたカレーを食べた人たちが、次々と腹痛や吐き気を訴え、67人が救急搬送された。

未成年者を含む4人がヒ素による中毒症状で亡くなったこの「和歌山毒物カレー事件」は、発生から1ヵ月後、ある新聞が「事件前にもヒ素中毒 和歌山毒物混入 地区の民家で飲食の2人」というスクープを打つことで急展開を見せる。

元シロアリ駆除業者の林 健治氏と、その妻の眞須美(現・死刑囚)、さらに4人の子が暮らす家には、連日マスコミが殺到し、家族の一挙手一投足を全国に伝え続けた。

じきに、脚立から塀越しに家の中にレンズを向けるカメラマンや、塀の隙間から差し込まれるマイクの群れに、夫婦はいら立ちを隠せなくなっていく。笑みを浮かべながら報道陣にホースで水をかける林 眞須美の姿は、〝毒婦〟を象徴する映像として、今も語り草だ。

カレー事件とは別の保険金詐欺事件で夫婦が逮捕されるまでの40日間、林家からの中継映像は全国でショーとして消費され、嫌悪と嘲笑と、訳知り顔の論評を巻き起こした。

また、「メディアスクラム」と呼ばれる過熱報道による人権侵害や生活妨害は、ほかの事件でもたびたび繰り返され、その批判から報道ガイドラインも整備されてきたが、まだまだ十分とはいえない。

事件からすでに四半世紀以上が過ぎ、眞須美は死刑囚として今も大阪拘置所に収容されている。〝解決済み〟の出来事への関心はすっかり薄れ、彼女が存命であることを知る人のほうが、むしろ少数かもしれない。

そんな過去の事件を、カメラを手にひとりで追いかけたのが、テレビで数々のドキュメンタリー作品を手がけてきた二村真弘監督だ。二村監督にとって、今作『マミー』は初の映画監督作品となる。

二村真弘監督『マミー』。シアター・イメージフォーラム(東京)、第七藝術劇場(大阪)ほか全国順次公開中

二村真弘監督『マミー』。シアター・イメージフォーラム(東京)、第七藝術劇場(大阪)ほか全国順次公開中

「林さんのご長男が2019年に『もう逃げない。』(ビジネス社)という著書を出されて、新宿でトークショーを開催されると聞き、『林 眞須美の長男ってどんな人なんだろう』とやじ馬根性で見に行ったんです。

死刑囚の息子としての壮絶な人生が主なテーマだったのですが、それ以上に、事件に冤罪の可能性があるということに驚きました。眞須美さんが今も無実を訴え続け、弁護団による再審請求が行なわれていることも、それまではまったく知りませんでした」

トークショーの冒頭では、「冤罪の可能性を追求するドキュメンタリー番組の取材でイベントの様子を撮影する」と伝えられた。

ところがその半年後、その番組の放映がなくなったことを耳にし、二村監督は長男にコンタクトを取る。長男は番組スタッフから「死刑が確定している裁判の冤罪可能性を検証する番組は放送できないと、局の上層部からストップがかかった」と説明されたそうだ。

「それを聞いて、じゃあ僕がやろうと思ったんです。冤罪を信じるかどうかではなく、その可能性があるのに検証をしないのは、メディアが自身の役割を放棄しているとしか思えませんでした」

若かりし頃の林 健治氏(左)と林 眞須美死刑囚(右)。映画ではふたりのなれそめと、夫婦と保険金詐欺事件の共犯関係にあったとされる元同居人との、不思議な共同生活についても語られる

若かりし頃の林 健治氏(左)と林 眞須美死刑囚(右)。映画ではふたりのなれそめと、夫婦と保険金詐欺事件の共犯関係にあったとされる元同居人との、不思議な共同生活についても語られる

こうして事件取材の経験がない映像作家は、新宿発和歌山行きの夜行バスに何十回も乗ることとなった。コロナ禍で宿代が安かったとはいえ、およそ3週間もの長逗留を、作品公開のあてもないまま繰り返す。しかも地域の住民にとって事件の話はタブーにほかならない。映画前半では、取材を断られるシーンが続く。

「これまでのテレビ番組の取材では、話を聞くことを拒否された経験がなかったので、門前払いが続くのは精神的にキツかったですね」

取材を始めるにあたって監督が自らに課したのは、長男を「気の毒な死刑囚の息子」として扱わず、あくまでも事件の一関係者として接することだったという。

「この事件の取材では、基本的に誰も信じないという姿勢で臨みました。仮に冤罪を前提にして取材を進めると、異なる立場の人が話してくれなくなると思ったんです。

例えば眞須美さんの弁護団に『冤罪の可能性について知りたい』と取材を申し込むと、『可能性じゃなくて、冤罪なんだよ』と返ってくる。だけど取材者が同じ立場に立ってしまえば、眞須美さんを犯人だと決めつけた報道の裏返しをしているに過ぎません。あくまでも見聞きしたことから判断しようと、常に自分に言い聞かせていました」

死刑が確定した09年の最高裁判決で重要な根拠とされたのは、科学鑑定だった。鑑定に使われたのは事件の前年に完成した放射光施設「スプリング8」、兵庫県の小高い丘にそびえる理化学研究所の巨大施設だ。

林家や親戚宅、友人宅から見つかったヒ素と、夏祭り会場に捨てられていた紙コップに残されていたヒ素が同じ起源を持つことが〝証明〟されたことは、スプリング8への注目も相まってセンセーショナルに報じられた。

しかし映画の中では、分析化学の専門家によって鑑定に複数の不備があることが指摘される。その研究者の論文などを根拠に、弁護団らによる計3回の再審請求も行なわれている。

さらには眞須美の犯行を裏づけたとされる複数の近隣住民の証言についても、映画ではいくつもの疑問点や矛盾が挙げられていく。

そもそも、この事件の捜査や裁判では、彼女がカレーの鍋にヒ素を入れた動機が解明されていない。さらにいえば、有罪の根拠とされた証拠のほとんどは、状況証拠でしかない。

捜査陣の焦りと、警察からリークされる情報に踊らされたメディアの過熱が日本中を巻き込み、ついには当時の最先端科学までを動員する〝魔女狩り〟的状況を生み出したのではないか。そう考えるに足るいくつもの不可解さが、この事件には残されたままになっているのだ。

映画の軸となるのは、母の無実を証明しようと行動する長男の存在だ。彼が自身の書籍などで語ってきた〝その後〟の人生は、児童養護施設での苛烈ないじめや結婚の破談、身元が知られたことによる解雇など、壮絶そのものだ。

ほかの3人の子たちは映画で直接語ることはないが、21年6月には長女が子供を連れて飛び降り自殺をしている。この社会で、これほど重い烙印を背負って生きることの困難は、想像を絶する。

長男をこの映画の主役とするならば、もうひとりの主役といえるのが、二村監督自身だろう。例えば長男と監督は、和歌山市内に残っていた家屋の床板を剥がし、シロアリ駆除剤として使われたヒ素のサンプルを採取している。その測定分析では、林家にあったヒ素と同じ中国起源のものであることが判明した。

スプリング8での科学鑑定は、「事件当時にカレーに入れられたヒ素を持っていたのは林夫婦だけ」という前提条件が崩れれば、そもそも成立しない。

「冤罪の可能性を示す根拠が数多く出てきているのに再審請求が棄却される状況は明らかにおかしいと思うようになっていました。相当に有力な根拠を見つけなければならないと、僕自身も徐々に追い込まれていたように思います」

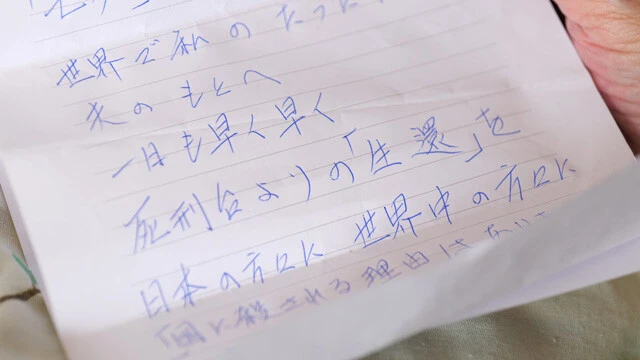

大阪拘置所に収容されている林 眞須美死刑囚から、家族へ送られた手紙の一部。「一日も早く早く 死刑台よりの『生還』を」とつづられている

大阪拘置所に収容されている林 眞須美死刑囚から、家族へ送られた手紙の一部。「一日も早く早く 死刑台よりの『生還』を」とつづられている

そして、膠着した状況を動かそうと取った監督のある行動は、映画の存立さえも揺るがすことになるのだが、それほどまでに〝確定〟した事件の再検証を阻む壁は厚い。

しかし、眞須美が犯人と断定された捜査と司法プロセスに、疑義を投げかけるジャーナリストや記者はほかにもいる。にもかかわらず、テレビや主要紙がこの事件を取り上げることはほぼ皆無だ。

「ある若い新聞記者から、『実は僕もこの問題を記事にしたいんです』と言われたことがあります。しかしデスクからは『この記事は出せない』と言われるのだ、と。

でも、当時取材していたマスコミ各社には、後追いの僕には知りえない大量の情報があるはずです。再審請求が通ってこの問題を報じられるようになれば、一気に検証が進む可能性があります。

当然のことながらこの映画だけで再審請求に大きな影響を与えられるとは思っていませんが、動かなくなってしまった状況を揺り動かすきっかけになれば、と願っています」

例えば1966年に起きた静岡一家4人殺害事件、いわゆる「袴田事件」では、80年に被告の死刑が確定したものの、昨年から今年にかけて再審が行なわれている。これは死刑が確定した事件の再審としては戦後では5件目となる。

ほかにも94年6月に起きた「松本サリン事件」では、自身も事件で妻を亡くした第1通報者が重要参考人とされたことから、報道陣がその人の自宅に押しかけ、連日のようにカメラとマイクを突きつけていた。

「地下鉄サリン事件」により、松本の事件がカルト教団による同時多発テロのリハーサルであったことを私たちが知ったのは、その翌年のことだった。

無実かどうかではなく、再検証の必要すらないのかどうかを、まずはスクリーンで確認してほしい。

●二村真弘(にむら・まさひろ)

1978年生まれ、愛知県出身。日本映画学校(現・日本映画大学)で学び、2001年からドキュメンタリージャパンに参加、11年からフリーランスとしてテレビ番組の制作を手がける。携わった番組は、講談師・神田松之丞の真打昇進、六代目神田伯山襲名までの半年を追った『情熱大陸/松之丞 改め 神田伯山』(20年、MBS)、わが子が不登校になったことをきっかけに学校のあり方、家族のあり方を描いた『セルフドキュメンタリー"不登校がやってきた"』シリーズ(21年~、NHK BS1)ほか多数。

ライター・編集者。研究者、経営者、政治家から小説家、映画監督、俳優、プロスポーツ選手、将棋棋士まで、幅広いジャンルのインタビューを行う。企画・編集した本に『小さくて強い農業をつくる』『災害支援手帖』『生きていく絵』など。