NHKの人気番組『ブラタモリ』の影響もあってか、近年増えつつある「地形愛好家」たち。そんな彼らにとって大変魅力的な場所が、実は東京の都市部なのだ。谷が多く、風景の変化も著しい東京は地形を愛好する者にとっての聖地と言えるのである。

集英社新書より発売された『写真で愉しむ 東京「水流」地形散歩』の著者で、『ASIAN JAPANESE』などの旅行記でも知られる写真家・小林紀晴さんも、そんな東京の地形に魅せられたひとり。普段何気なく歩いているだけでは気づけない奥深き東京「水流」の魅力を、ご本人に伺った。

■東京「水流」地形散歩を始めたきっかけと、こだわりのフィルム

――まず始めに、東京の水流の写真を撮ろうと思ったきっかけはなんでしょうか?

小林 僕は東京工芸大学の卒業生なのですが、学生の頃からいつも通っていた道にある中野の坂が、神田川によって削られたものだということをあるとき知ったんです。それってすごい面白いなって思って。そこから地形に対して興味を持つようになり、地形の本などを読むようになりました。

でも、今までの地形の本は当然ながら、説明的な写真が多いことに気がつきました。そこで、作品的なものを自分で撮りたくなり、撮り始めたのがきっかけですね。

――自分で撮ってしまおうというのは、写真家ならではの考え方ですね。今回の本をまとめるにあたって、トータルで何年くらい撮影されていたんですか?

小林 途中で半年空いたりすることもありましたが、トータルで5年弱ですね。でも、最初は本にまとめるとか考えていなくて、純粋な興味で撮り始めたんですよ。

――撮影し始めて、いつごろ手ごたえを感じたのでしょうか?

小林 まずは、地形に興味を持つきっかけとなった東京工芸大学大学周辺の中野坂上から撮り始めて、次に東中野周辺を撮りに行ったんですが、切通しで両横のコンクリートが削られている坂の写真がビジュアル的に強かったので、いけるなっていう手応えを感じました。やっぱり絵になるか、ならないかは非常に重要ですからね。

――ちなみに、純粋な興味で撮り始めたとのことですが、発表することは考えていなかったのでしょうか?

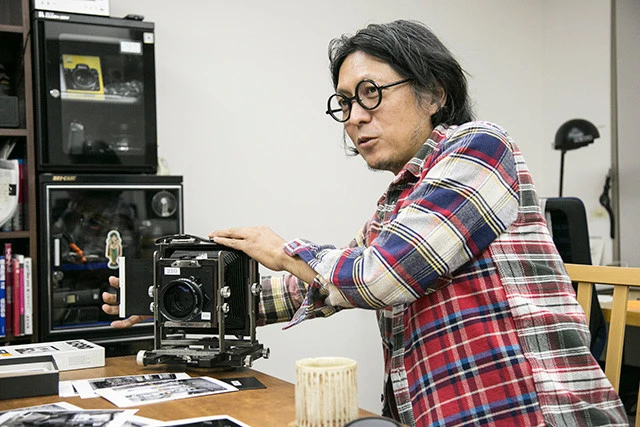

小林 今回の写真はシノゴ(4インチ×5インチのシートフィルムを装填する大型フィルムカメラ)と呼ばれる大判フィルムカメラで撮っているんです。せっかくシノゴで撮ったので、直接写真を見てもらわないと意味がないので、いつかは展示もしたいと思ってます。

――シノゴというとかなり大きなカメラですよね? 持ち運びとかも大変そうですよね。

小林 もちろん持ち運びも大変なのですが、それ以外にも撮れる枚数が少なかったり、フィルムを装填するのが難しかったり、露出にも時間がかかるし。あとは、フィルムだとその場で確認できない(笑)。デジタルカメラにくらべて、いろいろと苦労する点が多いです。

――そんな苦労があるのに、シノゴで撮り続けられるのはなぜなのでしょうか?

小林 正直、シノゴじゃなくても撮れるんですが、こだわりがあるんです。下からビルを見上げるとパース(遠近感)がつきますよね。シノゴにはアオリ機能というものがありまして、パースがつかないのでまっすぐな写真になるため建築写真によく用いられていたんです。それが、今回の写真には表現として、とても合うんですよね。

しかも、シノゴだと構造上、下にアオることも出来るので、川を撮るときは下にアオって撮ったりします。この機能のおかげで、水流を撮る際の構図や表現の幅が広がるんです。

――アオるというと見上げるイメージがあるのですが、下にアオるってめずらしいですね。でも、本当に撮影に手間がかかりそうですが、1日でどれくらい撮影できるのですか?

小林 1日出掛けて、5カットか6カットしか撮れないので、撮影場所をかなり厳選する必要があるんです。ある程度は、立体地図やGoogle Earthを使ってアタリをつけてから現地に行きます。撮影を繰り返すうちに、階段のあるところは高低差があるので写真にしたときに絵になると気づいたので、今はそういった場所を優先的に選んでいます。もちろん、その場で見つけた場所を撮る時もありますけど。

■1万年前の縄文人が見た未来の東京

――ご自身が1万年前にそこに住んでいた縄文人だという視点で、未来の東京を撮影しているのだとまえがきに書かれていて、すごくロマンを感じました。

小林 ちょっと前に「遠くから来た舟」という写真展をやったときはお祭りを撮っていて、そのときは「写真で過去は撮れる」という宣言をしていたんです。錯覚かもしれないけれど、お祭りを撮影していると100年前の人が目の前にいるように思えるときがあって、そういうものを撮っていきたい気持ちがあったんですよ。

そのことと緩やかにつながっているというか、数万年前にその土地にいた人間が今の東京にタイムスリップしたら、同じ場所だってわかるのかなっていう勝手な空想を、写真を撮りながらしていました。

――ただ写真を撮るというだけじゃないんですね。

小林 同じものが同じように見えなくなるにはどうすればいいのかを考えた時に、写真の方法としてそういう想像や空想などが1個入ると違って見えてくることを、経験から知っているんです。

――『写真で愉しむ 東京「水流」地形散歩』を読んでいると、普段何気なく歩いていた道にこんな歴史があったのかというのも驚きで、キャットストリートの下に渋谷川が流れていることも知らない人が多いですよね。

小林 僕も長い間知らなかったんですよ。でも、知らなかったつながりに気づくと、どんどん気になるようになって、普段歩いているときも、「ここは暗渠(あんきょ)かな」とか「こっちにこう、坂が下っているってことは、この先は川かな」とか考えて歩いたりしますね。そうすると、何も考えず歩いていた、東京の街も見え方が変わってくるんです。

――最近では「ブラタモリ」の影響もあって、地形の歴史に興味を持つ人も増えていそうですよね。

小林 「ブラタモリ」は僕も好きですけど、あれもマニアックですよね。でも、そもそも僕は、地形マニアというより、コンクリートフェチみたいなところがあるんです。

――では、水流というより、コンクリートがお好きなんですか?

小林 一番は水で削られている地形がコンクリートで固められているところが好きなんですよ。写真家の柴田敏雄さんの『日本典型』という作品を20代の頃に見て、影響を受けていますね。

――今回は、すべてモノクロで撮影されてますが、それもこだわりなんですか?

小林 そうですね。コンクリートの擦れた感じの質感とかが、モノクロに合っていて、自分で暗室に入ってプリントしがいがあるんです。そうやって撮ってプリントした写真を、どうやって展示しようかって考えながら見ている時間がいちばん好きなんです。

■古代から現代までの変遷がつながって見えてきた

――それにしても、撮影されていた5年弱もの期間の間モチベーションが続くのはすごいですね。

小林 もう、ライフワークのような感じですよ。

――とはいえ、今回1冊の本を出版されてひとつの区切りとなるかと思いますが、書いてみて改めて気づいたことや感じたことはありますか?

小林 僕は長野から上京してきたので、目に見える場所に川があることが普通だったんです。でも、東京にはあんまり川がなくて、単純に川の数が少ないのかと思ったんですけど、実は地下を流れていたり、昔流れていた場所があったり。そういったことに気づき始めたら、古代から現代までの変遷がつながって見えてきたんです。

あと当たり前ですけど、水は高いところから低いところに流れていくわけですが、それは何万年前からもこれからも絶対的な法則で人は逆らえないんです。

――川の姿が移ろいゆく街並みの象徴かもしれないですね。

小林 鍋屋横丁がなぜ賑やかだったのかとか。中央線ができるまでは青梅街道がメインだったので、その名残で周辺に都電が走っていたとか、そういうことにも興味が出てきて。

――気付き始めると、関連してその土地にまつわる歴史とかも読み始めますよね。

小林 だんだんおじさんになってきたのか、「散歩の達人」とかも読み込んじゃって(笑)。そういう身近なものに惹かれますね。

●小林紀晴(こばやし・きせい)

1968年、長野県出身。写真家。『ASIAN JAPANESE―アジアン・ジャパニーズ』など旅行記を多数執筆して、1997年『DAYS ASIA』で日本写真協会新人賞を受賞。

■『写真で愉しむ 東京「水流」地形散歩』(集英社新書 820円+税)