「町中華はロマンとかそういうものじゃなくて、超リアルな世界なんです。それを含めて、町中華みたいに人間くさい場所って貴重ですよ」と語る北尾トロ氏

「町中華はロマンとかそういうものじゃなくて、超リアルな世界なんです。それを含めて、町中華みたいに人間くさい場所って貴重ですよ」と語る北尾トロ氏

赤いのれんに出前で使うスーパーカブ、厨房には中華鍋を振るオヤジと化学調味料、壁に張られたメニューには、ラーメン、餃子、シュウマイ、チャーハン、天津飯といった定番が並ぶ。

近頃、そんな昭和のたたずまいが残る昔ながらの中華料理屋が、「町中華」として雑誌やテレビで取り上げられることが増えた。しかし注目される一方で、経営者の高齢化もあって、町からは次々と姿を消している。

「町中華は消えていく食文化かもしれない。だから、今のうちに食べ歩いて記録しておこう」

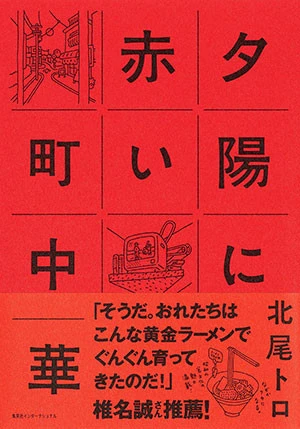

ライターの北尾トロさんは、学生時代から知っていた中華料理屋の閉店を機に「町中華探検隊」を結成。数百軒の町中華を訪れて、その起源から黄金期、今に至る経緯について関係者への取材などを基にまとめたのが、『夕陽に赤い町中華』だ。

働く男の胃袋を満たしてきた日本の食レガシー、町中華。チェーン店では決して味わえない、その楽しみ方の神髄をトロさんにたっぷり伺った。

* * *

──本書を開いてまず驚くのが、町中華は「おいしすぎたら困る」と書かれていることです。衝撃的な価値観です。

トロ 味はあまり重視していません。好みは人それぞれで、味について書いたりするのは興味がない。食べログなんかに載らない情報をいかに観察するかっていうところなんです。

──トロさんが注目するのはどんな点なのでしょう。

トロ 町中華は、小さなライブハウスだと思ってください。町でライブハウスに出くわすと、まずたたずまいを見ます。町中華なら、のれんや看板がそれに当たります。ほかに伸び放題の鉢植えとか。あとは店名ですね。できれば「なんとか軒」「なんとか亭」がいい。

そういう「町中華ポイント」に味わいを感じたら、もう呼ばれたも同然です。店に入ったら、カウンターや小上がりなど席の配置を見ます。カウンターの厨房がよく見える席が、ライブハウスでいうところのアリーナ席です。運良くそこに座れたら、オヤジの調理をじっと見るわけです。

──調理がライブハウスでいうパフォーマンスに当たる、と。

トロ 町中華の厨房って広いんです。店の面積の半分を占めていたりする。いろんなものを作りますし、オヤジのパフォーマンスも派手ですから、スペースが必要なんですね。

で、そのステージで、注文を受けたらおもむろに鍋振りが始まる。チャーハンみたいに見せ場の曲だと、オヤジも体ごと中華鍋にぶつかっていくように振る。いい店って手際がいいので、カチョウ(化学調味料)など調味料の投入も素早い。だから目が離せません。

炒めたチャーハンは、ひと粒残らず、でかいお玉に吸い込まれるようにまとまり、皿に丸く盛られてパッと出てくる。町中華は、最初に店の外観を見たときから料理が目の前にどんと来るまで、リズムがあってすごく楽しめる。

オヤジは普通にやってるんだけど、無駄をすべてそぎ落としたような匠(たくみ)の技をさりげなく見せてくれる。もう、それでお金を出してもいいくらいの気持ちになります。

──うまいかどうかなんて、おまけだと。

トロ まずいと思っても、店のせいにしないことですね。俺はまだ足りない、この味がまだ俺にはわからないんだっていうふうになりたいですよね。うまい店を知っているより、「まずい店をいくつも知ってる」っていうのはなかなかないじゃないですか。

まあ、そうはいっても、まずいとちょっと顔に出てしまったり、場合によっては残すこともあります。そのたびに、オレもまだまだだなと感じます。

──町中華は自らを磨く場でもあると。料理を残すのはやはり美学に反するのでしょうか。

トロ やっぱりオヤジもこっちの反応を見てますからね。僕はもう還暦ですから、そこまで気を使わなくても......と思うんですけど、町中華のオヤジって70代、80代で大先輩ですから。

でも、ほんとにうまいと思ったら、ほかに客がいないときに「うまいなあ」とか言っちゃったりします。これは若い頃にはできなかったですね。

──同じものを注文したのに料理の仕上がりがちょっと違う、なんてこともあります。

トロ それもね、町中華の楽しみのひとつなんですよ。隣の人のチャーハンにはエビが入っているのに、こっちには一尾もない、なんてことがあったとします。でも、それにいちいち目くじら立てたりしたら、非常にダサい。安定を求めるならチェーン店に行けばいいんです。

──不安定を楽しむということですね。ただ、町中華に不慣れな人にはハードルが高いような。

トロ 若い人の中には、町中華に入ったことがないという人もいると思います。「薄汚れてるな」「古くせぇな」と後ろ向きな気持ちだと楽しいものも楽しくなくなります。「未知なる扉を開けるぞ」っていうぐらいの前向きな気持ちで入ってほしい。そうすると、代わり映えのしなかった日常の帰り道に、立ち寄れる場所がひとつできる。

基本は孤独な食事なんです。学生、サラリーマン、金もない、地位もない、家庭もない......寂しい男たちのオアシスなわけです、町中華は。最近は店主の高齢化でどんどん減っていて、孤独な男たちの行き場所がなくなっている。だから応援したいという気持ちもあります。

──しみじみといいものと思えてきました。では、行きつけができた後はどんな楽しみが待っているのでしょうか。

トロ めったにありませんが、自分が望む料理が正式なメニューになっていく喜びがあります。

──それはすごい!

トロ 壁のメニューにちょっと珍しい、例えば「砂肝なんとか」なんて出ていることがある。これは大概、流行や客のリクエストから生まれたメニューです。で、ごくまれにリクエストした人の名前をメニューにつけてくれることがある。そういうのが3つぐらいある店があって、名前がついた人たちはみんな出世したそうです(笑)。

町中華って「俺の味」みたいなこだわりはあまりない。「お客さんが欲しがるものはやってみよう」となる。好評だったら儲かりますし。町中華はロマンとかそういうものじゃなくて、超リアルな世界なんです。

でも、そんなリアルさを含めて、町中華みたいに人間くさい場所って貴重ですよ。なくなったときにはもう遅い。だから、こうして訪れているんです。まあ、貧乏くさい遊びですけどね(笑)。

●北尾トロ(きたお・とろ)

1958年生まれ、福岡県出身。ノンフィクション作家。2010年にノンフィクション専門誌『季刊レポ』を創刊。14年より町中華探検隊を結成。移住した長野県松本市で狩猟免許を取得。猟師としても活動中。著書に『裁判長!ここは懲役4年でどうすか』(文春文庫)、『山の近くで愉快にくらす』(信濃毎日新聞社)、『欠歯生活』(文藝春秋)など多数。共著に『町中華とはなんだ』(角川文庫)、『町中華探検隊が行ゆく!』(交通新聞社)などがある

■『夕陽に赤い町中華』

(集英社インターナショナル 1600円+税)

赤いのれんにラーメン、餃子、チャーハンの定番メニュー。近頃、そんな昭和の面影を残す昔ながらの中華料理屋が、「町中華」として注目されながらも、次々と姿を消している。著者は、学生時代から知っていた中華料理屋の閉店を機に「町中華探検隊」を結成。数百軒の町中華を巡って、その起源から黄金期、今に至る経緯について取材した。働く男の胃袋を満たしてきた町中華の歴史に迫る