急ピッチで開発が進むRNAやウイルスベクターといった新しいタイプのワクチンは、人類の救世主となりうるのか?

急ピッチで開発が進むRNAやウイルスベクターといった新しいタイプのワクチンは、人類の救世主となりうるのか?

「来年前半までにすべての日本国民分のコロナワクチン確保」を目指す政府が、接種費用無料の方針も発表した。しかし期待される一方で、性急な開発から「副反応」への懸念は根強く、医療界からも有効性を疑問視する声が上がっている。

本当に接種しても大丈夫なのか? 医療ジャーナリストの村上和巳氏が徹底解説!

■普通は10年かかる開発を1年に短縮

――まずは基本的なところから、ワクチンが感染症を予防する仕組みを教えてください。

「ウイルスや細菌などの病原体やその遺伝子を投与すると、それを異物として認識し、攻撃する免疫細胞や抗体が作られて、免疫が獲得されます。いわば、病原体に対する免疫反応を予習して、本番に備えさせるようなものですね」

――病原体を体に入れて病気を防ぐのですから、ある意味で大胆な医療ですね。

「しかも健康な人に投与するわけですからね。ただしワクチンの多くは、病原体としての能力を完全に失わせた『不活化ワクチン』です。弱い病原性を保っているものは『生ワクチン』と呼ばれ、使われるのは麻疹、風疹、水疱瘡(みずぼうそう)、おたふく風邪、ロタウイルス、BCGの6種類だけです」

――通常はどんなプロセスで開発されるのですか?

「動物実験に続いて3段階の臨床試験があります。第Ⅰ相(フェーズⅠ)は、主に人体での安全性と、抗体が作られているかどうかを確かめる段階。第Ⅱ相は打つべき量と回数、1回目から2回目までの接種間隔などのスケジュールを検討します。

最後の第Ⅲ相では被験者を増やして、より大きな規模で有効性や安全性をチェック。例えば『二重盲検』といって、被験者を2群に分けて一方にはワクチン、もう一方には生理食塩水などの偽薬を投与して比較します。どちらのグループに属しているのかは、被験者はもちろん、投与する医師も知りません」

――被験者のリスクは?

「治療薬の主なリスクは『副作用』と呼ばれますが、ワクチンの場合は『副反応』といいます。免疫には個人差があるので、ワクチン自体の作用ではなく、その人の免疫が過剰反応している可能性もあるため、そう呼ぶんです。

また、治療薬の場合は患者が対象なので『うまくいけば病気が良くなる』というメリットがありますが、ワクチンは健康な人が相手で、メリットも『予防』という自覚しにくいものなので、被験者を集めにくい面があります。新型コロナは世界的に危機感が強いので数万人規模で集まっていますが、緊急性の低い感染症の場合はなかなか集まりません」

――一般的に、ワクチン開発にはどれぐらい時間がかかるものなんですか?

「そもそもワクチンは、治療薬よりも開発に時間がかかりがちです。治療薬は患者に投与するので症状の改善などで有効性を確認できますが、ワクチンの場合は接種した人をわざと病原体に曝露(ばくろ)して発症するかどうか確かめるわけにはいきませんから。

自然状態で感染するかどうか、時間をかけて見極める必要がある。そして、仮に抗体ができたとしても、それがいつまでもつかわからない。例えば、3年後の追跡調査で抗体が半減していたら再接種が必要になったりするわけです。

また、接種直後にはわからない遅発性の副反応もあるので、フェーズごとに最低でも半年、できれば1年は観察期間が必要です。フェーズⅢは2年ぐらいかけるのが望ましい。

各フェーズを終えた後に実施する臨床試験結果の解析作業にも半年から1年はかかる。試験前の動物実験にも1、2年かかることを考えると、全体では8~10年ぐらいは必要です」

――コロナワクチンはそれを1年程度でやろうとしてます。

「フェーズⅠとⅡをひとつにまとめるケースが多いですね。これは致死性の高い病気などの治療薬でもありえることですが、今回はそれに加えて、臨床試験に参加する人数を減らしたり、評価期間を短縮したりしています。

フェーズⅠ・Ⅱを終わらせた後、本来は数ヵ月かけてデータ解析を行ない、倫理審査委員会などに諮(はか)ってからフェーズⅢに進むのですが、途中で目立った副反応などが起きていなければ、それを待たずに見切り発車してしまっている。たとえるなら、競泳のリレーで前の人がタッチしていないのに次の人が飛び込んでいるような状態です。

どの製薬会社のものであれ、市販されれば私自身は接種するつもりですが、ここまで臨床試験を短縮している点には一抹の不安を感じますね」

■ワクチン種類別のメリット、デメリット

――現在、世界中で200近い開発プログラムが進められています。それぞれ異なるやり方をしているんでしょうか?

「開発中のワクチンは、いくつかのタイプに分類できます。代表的なものを順に説明していくと、まずは従来型の不活化ワクチン。多くの病原体に対する実績があるのが強みですが、開発に時間がかかるのが難点。最終的には不活化するとはいえ、まずは生のウイルスを培養して増やさなければいけないからです。

培養にかかる時間はウイルス固有の増殖速度に左右されますし、その段階では病原性があるので、バイオセーフティレベルの高い施設で慎重に作業することも求められる。さらにウイルスから病原性を取り除くのにも時間を要します。新型コロナウイルスはまだ正体がわからないだけに、よけいに手間暇がかかるでしょうね。

ほかには『ウイルスベクターワクチン』『RNAワクチン』『DNAワクチン』などがありますが、これらはウイルス自体ではなく、ウイルスの遺伝情報を利用します。

ウイルスベクターワクチンは、コロナの遺伝子を毒性の低い別のウイルスに組み込んで、体内への運び屋(ベクター)になってもらうタイプ。それに対して、ウイルスの遺伝子配列と同じものを人工的に作って投与するのが、RNAワクチンとDNAワクチンです。直接ウイルスを扱わないという点で、理論上はこれまでのワクチンと比べて安全性が高いことになります。

ウイルスベクターは過去に別の感染症での実績がありますが、RNAワクチンとDNAワクチンはいずれもまだ認可されたことがなく、ヒトへの実用化は史上初の試みになります」

――それでもRNAワクチンやDNAワクチンを開発する企業があるのはなぜですか?

「端的に言えば、開発・製造に要する時間の問題です。ウイルスベクターは遺伝情報を利用するとはいえウイルスの殻は使うので、不活化ワクチンほどではないけど培養に手間がかかる。遺伝情報のみを使うRNAワクチンとDNAワクチンは培養が必要ないので、開発スピードの点では有利なんです」

――RNAワクチンとDNAワクチンにはどんな違いが?

「RNAのほうが安全性が高いのは間違いありません。DNAは人体にすでにあるので、どこでどんな"組み込み"が起こるかわからず、がんになったり一部の酵素が働かなくなったりする危険性があります。一方のRNAはDNAに転写しないと"組み込み"は起こらないので、リスクが低い。DNAワクチンは動物実験でもあまりいい成績が出ていません。

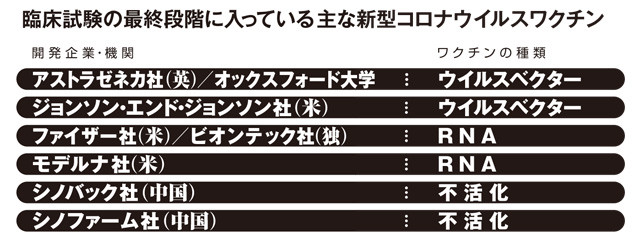

ですから現段階での主流は、ウイルスベクターワクチンとRNAワクチン、それに従来型の不活化ワクチンの3タイプだと考えていいでしょう。英アストラゼネカ社とオックスフォード大学のチームがウイルスベクターワクチンで、米ファイザー社と独ビオンテック社のチームがRNAワクチンで、開発競争をリードしている状況です」

「不活化ワクチン」はウイルスを培養して作る既存の手法で、堅実路線といえる。「RNAワクチン」「ウイルスベクターワクチン」はウイルスの遺伝情報を利用するタイプで、日本政府は米ファイザー社、英アストラゼネカ社からそれぞれ1億2000万回分の供給を基本合意。培養の必要がないため開発時間が短い利点があるが、ヒトへの実用化は初で、有効性を疑問視する声も。ほかに、DNAワクチンや組み換えタンパク質ワクチンなどの開発も始まっている

「不活化ワクチン」はウイルスを培養して作る既存の手法で、堅実路線といえる。「RNAワクチン」「ウイルスベクターワクチン」はウイルスの遺伝情報を利用するタイプで、日本政府は米ファイザー社、英アストラゼネカ社からそれぞれ1億2000万回分の供給を基本合意。培養の必要がないため開発時間が短い利点があるが、ヒトへの実用化は初で、有効性を疑問視する声も。ほかに、DNAワクチンや組み換えタンパク質ワクチンなどの開発も始まっている

■ウイルスが変異してもワクチンは効くのか?

――日本はアストラゼネカ社、ファイザー社からそれぞれ1億2000万回分のワクチン供給を受ける予定ですが、アストラゼネカは9月に臨床試験を一時中断していました。

「被験者のひとりが、脊髄に炎症が起こることで背中に締めつけられるような痛みがある『横断性脊髄炎』を発症したためですが、副反応ではなく、ワクチンとの因果関係は不明だけれど好ましくない現象である『有害事象』と判断されました。

ちなみに横断性脊髄炎は子宮頸(けい)がんのHPVワクチンでも副反応として報告されているので、その意味では驚きはありませんでした。

ただ気になるのは、HPVワクチンでは接種10万回当たり0.04と極めて低い発生頻度ですが、今回は2万回程度の段階で発生したこと。もちろん、実際は頻度の低い事象が、たまたま早い段階で生じることはありえますけれど」

――新タイプのワクチンのリスクはほかにどんなものが?

「有害事象としては、疲労感や頭痛。アストラゼネカの臨床試験では6、7割もの人に出ていました。もっとも、半日か1日で収まる程度の有害事象はワクチンでは想定内なので、あまり問題にはされません。予防効果があるなら、それぐらいはやむをえないと考えるわけです。

一般的なワクチンの副反応でよくあるのは、発熱や注射部位の腫れ。まれな病気としては、先ほどの横断性脊髄炎のほかに手足のしびれや脱力感が起こる『ギラン・バレー症候群』があります。

もうひとつ怖いのは、まれに発生する『ADE』(抗体依存性感染増強)、別名『悪玉抗体』という現象。ウイルスから体を守るはずの抗体が、免疫細胞などへのウイルスの感染を促進させてしまい、逆に症状を悪化させてしまうんです。

SARSやMERSでは動物実験でADEが発生したために、ワクチン開発を断念しました。コロナワクチンでも、それが起きる可能性はゼロではないでしょう」

――こうして開発している間にウイルスが変異して、効かなくなる可能性はない?

「確かにウイルスは変異しますが、完全に違うものにはなりません。例えばRNAワクチンやDNAワクチンなら、すでに何種類かある新型コロナウイルス株の共通項を取り出して、塩基配列を再現します。また、『交叉免疫』という現象もあって、Aというウイルス株で誘導された免疫が、変異したBやCでも効くことがあるんです。

ウイルスの変異よりも、むしろ抗体の持続性のほうが懸念材料かもしれません。新型コロナ感染者の血液を採取して経過を追うと、4ヵ月ほどで体内の抗体レベルがかなり下がるという報告があるんです。

新型コロナは通年で流行しているので、ワクチンが4ヵ月しか効かないとすると、年に3、4回の接種が必要になる。1回当たり2度の接種が必要なワクチンなら、さらにその倍の頻度になりますよね。

そうなれば、日本政府は全国民が無料で接種できる方針を表明していますが、すべて公費で賄えるのか。公費にせよ、私費にせよ、社会にとって相当な負担です。

それでも、何度も打てば効くのならまだいいでしょう。しかしウイルスベクターワクチンの場合、1回の接種でベクターウイルスに対する抗体ができてしまう可能性がある。

すると、2回目を打っても体の免疫反応ではじかれてしまう。そのあたりは、やってみないとわからない。何しろまだまだ実態がわからないウイルスを相手にしているので。実用化後もワクチン投与は壮大な実験みたいなものですから」

――政府は来年前半までに全国民分のワクチンを確保する方針ですが、可能でしょうか?

「正直、かなり難しいと思いますよ。アストラゼネカとファイザーの臨床試験はフェーズⅢまで来ているとはいえ、今後どうなるかわかりません。

順調に推移して11月に試験を終えれば、来年の2月頃には医療従事者や高齢者などリスクの高い人に接種できるかもしれませんが、仮に研究開発自体が成功しても、すぐに製品化できない可能性もあります。

臨床試験で使うプロトタイプの製造と工場での大量生産は同じようにはいかないので、技術移転に時間がかかるかもしれないからです。東京五輪があるからといって日本が優先されるわけでもないでしょう。全国民に行き渡るのは秋か、早くても夏でしょうね」

――いくらか遅れても、有効なワクチンが供給されることを祈りたいところです。

「残念ながら、ウイルスの性質上、完全な予防ワクチンにはならないかもしれません。あるいは副反応がない代わりに有効性も低いという、やや厳しめに言えば毒にも薬にもならないワクチンになる可能性もある。個人的な予想としては、インフルエンザのワクチンと同じぐらいのレベルになるのではないかと。

インフルエンザは、予防接種をしても3、4割の人はかかってしまいますが、重症化や死亡のリスクは確実に減らすことができる。新型コロナのワクチンも、入院や人工呼吸器装着などを減らすことができれば、患者が苦しまないだけでなく、医療機関の負担も軽減できます。そうなれば、一定の成功と見なしてよいのではないでしょうか」

●村上和巳(むらかみ・かずみ)

医療ジャーナリスト医療のほか、災害・防災、国際紛争などの分野で各メディアに寄稿。近著は『二人に一人がガンになる 知っておきたい正しい知識と最新治療』(マイナビ新書)