「恐怖がものすごく強くなると『先天の気』といって、体の生きるエネルギーそのものを損なってしまう。コロナの日常において、『恐怖』をいかにコントロールするかがとても重要になります」と語る若林理砂さん

「恐怖がものすごく強くなると『先天の気』といって、体の生きるエネルギーそのものを損なってしまう。コロナの日常において、『恐怖』をいかにコントロールするかがとても重要になります」と語る若林理砂さん

新型コロナという「病気」が世界を覆い尽くしたこの2年間。感染への不安やコロナ禍のストレスで「癒やし」を必要としている人も多いのではないだろうか。そこで「気になる」のが、漢方や鍼灸(しんきゅう)などの東洋医学が扱う「気」の世界。医学だけでなく、武術、宗教や思想、さらには超能力にまでつながる「気」とはいったいなんなのか?

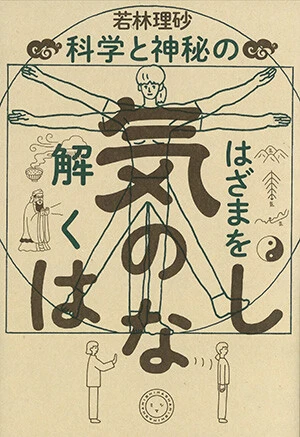

人気鍼灸師の若林理砂(わかばやし・りさ)さんが中国の古典から現代科学まで用いて、わかりやすく解説するのが、新刊『気のはなし 科学と神秘のはざまを解く』(ミシマ社)だ。

* * *

――「気」って、よく聞く言葉ですけど、漢字一文字なのに、いろいろな意味があって、実はよくわかりません。あえていえば、一種の「エネルギー」みたいなものなのでしょうか?

若林 私は「気」を、「物質的な側面を持った概念」だと考えています。もともとは、人の体のエネルギーとか命とか、物質が変化する原動力みたいな「モヤッとした何か」を、気ととらえていたんだと思います。

それだけだと、西洋の科学でも扱えそうな一種の「自然現象」なんですが、人間ってそれに「世界の根源は気である」とか、「天の気と地の気が」みたいに、何かしらの概念をくっつけたくなる性(さが)があって、その「モヤッとした何か」を医学や武術、宗教・思想などと結びつけて人間の生活や社会のさまざまなものに生かしてきた。

私が気を、物質的な側面を持った概念と呼ぶのはそのためで、もちろん、その概念という部分を切り離せば「気は一種のエネルギー」と解釈してもいいでしょう。ただ気は、歴史のなかでさまざまな概念と結びついて発達してきたので、それを切り離すと、私たちが知っている気ではなくなってしまうのではないかと思います。

この本では、そうした多様な姿を持つ気の世界を、専門書レベルまで掘り下げながら、わかりやすくギュギュッと一冊に詰め込んでみました。

――その、気を扱う東洋医学の視点から、新型コロナはどんなふうに映っているのでしょう?

若林 コロナについては、東洋医学に携わる人間の中でも立場が分かれましたね。基本的には、私みたいに東洋医学と西洋医学のどちらも活用するし、ワクチンも普通に接種するという人が多いと思います。ただ、臨床家の中には「本当にそれでいいのか?」って思ってる人もいて、これはなんとも言い難い。

ちなみに、西洋医学ではウイルスが体に入って悪さをすると考えるわけですが、東洋医学では風・暑・燥・寒・湿という「季節の5つの気」が風の力を借りて体の防衛ラインを突破し、体内に入って体調不良を引き起こすと考えます。

例えば、季節性インフルエンザは寒邪(かんじゃ)が入り込む「風寒邪(ふうかんじゃ)」。コロナはインフルエンザや普通の風邪とは異なる症状を持つ「風湿熱邪(ふうしつねつじゃ)」だと考えられています。

中国では臨床の現場でコロナの対応に当たるお医者さんたちが、自然免疫力を高めて二次感染を防ぐために漢方の処方を活用していたようです。

――「体の防衛ライン」を突破されないために、自然免疫を高める方法ってありますか?

若林 東洋医学の「養生」の考え方も、基本は「寝る」「食う」「動く」という3つを通じて、気の流れや循環、バランスを整えていきます。ただし、それでも体の不調が治らないときには、専門家による治療が必要になってきます。

もうひとつコロナに関していうと、東洋医学の世界では「五志」といって、怒・喜・思・憂・恐の5つの感情のうち、恐怖がものすごく強くなると「先天の気」といって、体の生きるエネルギーそのものを損なってしまうと考えられているんですね。

だからコロナの日常において、自分が感染したらどうしよう?といった「恐怖」をいかにコントロールするかがとても重要になります。それができない場合はペットボトルを使った簡単なお灸を勧めたり、漢方薬を使ったりということもありました。

そうやって補わないと、恐怖感で自分自身がどんどんすり減っちゃうんですよ。

――恐怖といえば、気には神秘的というか、超能力みたいなイメージもあって、一部にはオカルト的とか「スピリチュアル系の怪しげなもの」と考える人もいると思います。

若林 この本のタイトルに「科学と神秘のはざまを解く」という表現を使ったのもそのためです。実は、東洋医学の臨床というのは「科学の目で見てエビデンスのある治療」も、「よくわからないけど効く」という治療も、どっちも効くなら別にそれでいいじゃんという、ダブルスタンダードが最大の特徴なんですね。

実際、私も「手当て」と呼ばれる外気功の手法を臨床で使うこともありますし、世の中にはいわゆる超能力みたいなものがあることも否定しません。

昔の中国にいた扁鵲(へんじゃく)という鍼師の大本になった人なんて「壁を通して向こう側の人の内臓が見える」と言っていたらしいから、やばいですよね(笑)。

――人間レントゲンだ!

若林 一方で、その扁鵲自身が病の「六不治(ろくふち)」といって、これをやると病気が治らないという6つのNGのひとつに「医を信ぜず、巫ふを信ずるもの」と書いています。つまり、巫術(ふじゅつ/占いや呪い)を信じてはならないと説いているのも興味深いです。

実際、東洋医学のなかには巫術のほうに片足を突っ込んでいる人たちもいます。でも私はそれも「効くか、効かないか」で判断すればいいと割り切っています。なぜなら、ほとんどの巫術は効かないからです。

でも、本当は効かないはずの「偽薬」を「効く」と思い込んで飲むと、実際に効いてしまうという、いわゆる「プラセボ効果」のようなものも含め、その人にとって実効性がある巫術なら使えばいいと私は思うし、「鰯(いわし)の頭も信心(しんじん)から」というぐらいで「信じることがその人の心の状態を改善し、実際に症状の改善につながる」のなら、別にパワーストーンを拝んだって構わないんじゃないでしょうか。

ただし「実害がない範囲で」というのが大前提です。法外なお金を取られたり、有効な治療法を否定して、怪しげな治療法や代替療法にのめり込み、健康や命を危険にさらしたりするのは、「黒い魔法使い」の巫術にからめとられていると考えたほうがいいと思います。

●若林理砂(わかばやし・りさ)

臨床家・鍼灸師。1976年生まれ。高校卒業後に鍼灸免許を取得。早稲田大学第二文学部卒(思想宗教系専修)。2004年にアシル治療室を開院。予約の取れない人気治療室となる。古武術を学び、現在の趣味はカポエイラとブラジリアン柔術。著書に『絶対に死ぬ私たちがこれだけは知っておきたい健康の話』(ミシマ社)、『安心のペットボトル温灸』(夜間飛行)、『決定版 からだの教養12ヵ月』(晶文社)など多数

■『気のはなし 科学と神秘のはざまを解く』

ミシマ社 1870円(税込)

怪しげでとらえどころのない不思議な力として、現代日本では受け止められている「気」。何か超越的なエネルギーというイメージを持つ人も多いが、それは実際のところ、「気」の一部分を言い当ててはいるものの、とても狭い範囲なのだという。本書は、その偏狭なイメージを拡張することを目標としている。気の起源に始まり、孔子・老子・荘子の気、易と風水の気、東洋医学の気、科学の気など、多種多様な「気」の世界がわかる一冊