中国の新型ミサイルの写真は未公表だが、飛翔体はグライダーのような形状と思われる(写真は米軍が開発していた極超音速無人機)

中国の新型ミサイルの写真は未公表だが、飛翔体はグライダーのような形状と思われる(写真は米軍が開発していた極超音速無人機)

東西冷戦時代から現在に至るまで、戦略核兵器といえばイコール「弾道ミサイル」だった。各国はそれを迎撃するためのミサイル防衛網を発達させ、パワーバランスを保ってきた。しかし、そのゲームのルールをひっくり返しかねない新兵器を中国が完成させつつある。その脅威の全貌を緊急検証!

* * *

■米軍の防衛網では迎撃は難しい

中国が昨夏、発射実験に成功したとされる新型ミサイルがアメリカを騒がせている。2021年11月16日に公開された米CBSによるインタビューで、米軍制服組ナンバー2のジョン・ハイテン統合参謀本部副議長はこう語った。

「ミサイルは地球を一周し、そこから切り離された飛翔体(ひしょうたい)は、中国国内の砂漠に設営された目標から40km離れた地点に着弾した」

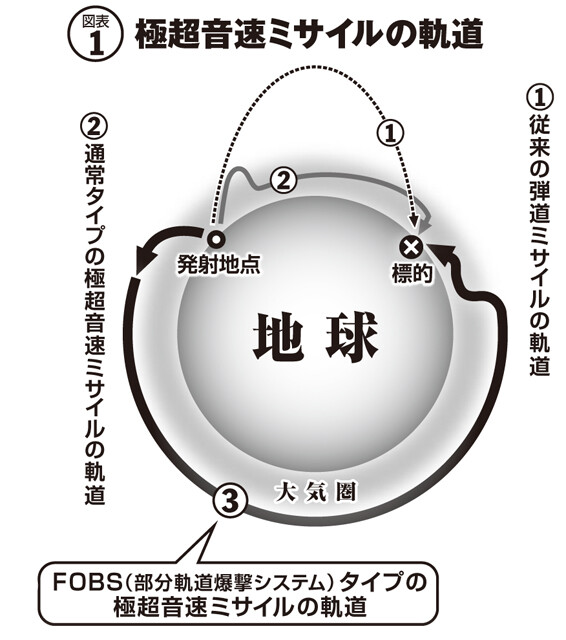

発射後、いったん上昇してから巡航ミサイルのように低空を超高速で飛ぶ通常タイプ(②)は米中露が競って開発中。一方、今回取り上げる中国のミサイルは人工衛星のように軌道上を飛んでから目標へ向かう(③)

発射後、いったん上昇してから巡航ミサイルのように低空を超高速で飛ぶ通常タイプ(②)は米中露が競って開発中。一方、今回取り上げる中国のミサイルは人工衛星のように軌道上を飛んでから目標へ向かう(③)

この新型ミサイルは、従来の弾道ミサイルとはまったく違う軌道をたどった。中国から南に向けて打ち上げられ、大気圏を突破すると、気象衛星や地球観測衛星と同じように、南極・北極を回る「極軌道」へ。そして地球をぐるりと一周し、再び中国上空に戻ると、そこから「飛翔体」を発射。それを砂漠の目標近くに着弾させたのだ。

通常、人工衛星はエネルギーを節約するために、地球の自転方向と同じ東向きに打ち上げられる。西向きだとエネルギーロスが大きいため半分の重さしか打ち上げられず、極軌道ではその中間程度の重量にとどまる。しかし、中国は昨年7月に第2世代極軌道気象衛星の打ち上げに成功した実績があり、この技術をミサイルにも転用しているのだと思われる。

この実験の成功は、アメリカにとってとてつもない脅威だ。現在の米軍のミサイル防衛(MD)システムは、すべて北極付近を通過するロシアや中国の弾道ミサイルに対して北向きに設置されている。しかし今回の新型ミサイルなら、打ち上げから60~90分後には、南半球側からアメリカへ向けて核弾頭付き飛翔体を発射できるのだ。

米海軍系シンクタンクで戦略アドバイザーを務めるミサイル戦略の専門家、北村 淳氏が解説する。

「今回のミサイルは、旧ソ連が1960年代に開発した『部分軌道爆撃システム(FOBS)』と同じ発想です。地球周回軌道は南極回りに限りませんから、事実上、あらゆる場所から核弾頭を搭載した飛翔体を発射できることになる。当時も旧ソ連はいったん配備しましたが、79年に調印された米ソ間の第2次戦略兵器制限交渉で"禁じ手"となり、撤廃されました」

しかも、今回のミサイルは単なるFOBSのコピーではない。軌道上から地上へ向けて発射されたのは、最高速度がマッハ20にも及ぶ「極超音速(ごくちょうおんそく)滑空体」だったのだ。

アメリカやロシアも競って開発中の新兵器である極超音速滑空体は、放物線を描いて落下する従来の弾道ミサイルとは違い、グライダーのような軌道を描いて超高速で標的へと向かう。そのため、弾道ミサイルに対応している現在のMDシステムでは、迎撃することが極めて難しいという。北村氏が続ける。

「アメリカの対中国MD網は、6段階の多重構造になっています。(1)日本周辺の米海軍と海上自衛隊のイージス艦、(2)日本国内のイージス・アショア(ただし現時点では配備中止)。ここまでがミサイルの加速(上昇)段階で撃ち落とすもの。残りは落下段階で、(3)米沿岸海域のイージス艦、(4)米本土のTHAAD(高高度ミサイル迎撃システム)、(5)米本土のイージス・アショア、(6)米本土のPAC-3ミサイルです。

このうち極超音速滑空体に対抗できる可能性があるのは、(5)と(6)のみ。それも『大改良が成功すれば』という条件付きです。米国防総省は2021年11月19日、極超音速兵器を迎撃するミサイルシステムの研究開発契約をレイセオン社など3社と結びましたが、仮にこれが実用化されても、重層網ではなくイチかバチかの一発勝負になる。つまり、FOBSと極超音速滑空体を組み合わせた中国の"極超音速FOBSミサイル"は、ほぼ無限の射程を持つ上に、現時点では対応が非常に難しい戦略核兵器なのです」

米軍制服組トップのマーク・ミリー統合参謀本部議長は、中国のミサイル実験を受け、「スプートニク・ショックに極めて近い」と語った。

スプートニク・ショックとは、1957年にソ連がアメリカに先んじて人工衛星「スプートニク1号」の地球周回軌道への打ち上げに成功した際の米社会の衝撃を指す。当時、アメリカでは衛星技術の転用により米ソ間の核ミサイル戦力に差ができると騒がれ、各地で核戦争に備え防空壕ごうなどが造られた。

マッハ20で飛べる極超音速滑空体を衛星軌道から大気圏に再突入させ、目標からわずか40kmの位置に着弾させる中国の制御技術は、米軍にとってそれほど衝撃的だったということだ。

■まずは発見・追尾の新システムが必要

また当然、この新兵器の脅威にさらされるのはアメリカだけではない。日本の場合、現状で対抗しうる唯一の迎撃手段は地上配備型のPAC-3だが......。

元航空自衛隊空将補で、那覇基地302飛行隊隊長を務めた杉山政樹氏はこう言う。

「PAC-3の射程は約20km。そもそも敵ミサイルの速度が継続的にマッハ5以上になっていたら撃墜のチャンスはありませんし、仮に速度が緩んだ瞬間を狙うとしても、ミサイルを事前に探知・追尾して情報を取得できていないと命中させられません。

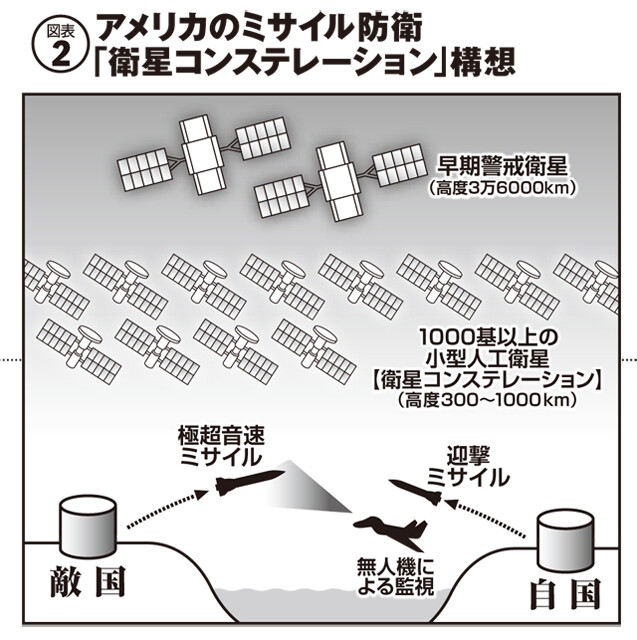

しかし、今は日本のすべてのMD網が北朝鮮から発射される弾道ミサイルに対して向けられています。もし中国の極超音速ミサイルが南側から来ても、そこに"目"はない。どこから来るかわからないミサイルを発見・追尾するには、『衛星コンステレーション』のシステムを整備するしかありません」

この構想の中核をなすのは、比較的低高度を飛ぶ多数の小型衛星。これらが地球の各エリアを監視し、早期警戒衛星や無人機の情報と共に集約・分析・共有され、それをもとに迎撃ミサイルが発射される

この構想の中核をなすのは、比較的低高度を飛ぶ多数の小型衛星。これらが地球の各エリアを監視し、早期警戒衛星や無人機の情報と共に集約・分析・共有され、それをもとに迎撃ミサイルが発射される

衛星コンステレーションとは、低高度に打ち上げた多数の小型衛星を中心として地球上を広く監視し、その情報を分析・集約・共有するという構想。現在はアメリカが構築を急いでおり、日本もその監視網に参加することを前提として、『防衛白書』にシステム図が掲載されている。

「考え方としては、自国に入ってくる極超音速ミサイルを何層にもわたる監視網で発見・追尾しようということです。超高高度の早期警戒衛星が全体を見て、その下層を飛ぶ多くの低高度衛星が個々の領域を見る。その下には高空を飛ぶ無人機があり、さらに低空にも無人機がある。これを完成させて、迎撃のために"入り口"を固めようということですね」(杉山氏)

ただ、それでもやはり対応する迎撃兵器がPAC-3だけというのは心もとない。在米防衛駐在官や防衛省情報本部情報官などを務めた元海自海将で、現在は金沢工業大学虎ノ門大学院教授の伊藤俊幸氏はこう語る。

「米海軍は、すでに低空を飛ぶ巡航ミサイルなどに対応できる新型ミサイル『SM-6』の配備を始めており、海自のイージス艦も来年頃から実装する予定です。このSM-6なら、衛星コンステレーションが極超音速滑空体をトラッキングできるならば、撃墜することが可能でしょう」

しかし、問題はその衛星コンステレーションがいつ完成するかだ。米本土を全部カバーできる数の衛星を打ち上げるだけでも莫大(ばくだい)なコストがかかるし、これを日本も含めた世界規模に拡大するとなると、さらに時間とカネがかかる。伊藤氏によれば、おそらく実装されるのは5年後あたりではないかという。

■米ソ間の核軍縮では西ドイツが"人質"に

さて、ここまでは新たに登場した強力な"矛"に対して、どんな"盾"を用意するかという、ある意味でシンプルな話。しかし、国際社会における戦略核兵器の重要性は、その存在を前提とした複雑な"パワーゲーム"にある。

東西冷戦時代は、世界の二大国だった米ソ両国の間で「相互確証破壊(MAD)」という奇妙なバランスが保たれていた。お互いが敵国を殲滅(せんめつ)できる核戦力を持ち、「撃ったら撃ち返される」という前提の下、両国間の交渉によって核兵器は大陸間弾道ミサイル(ICBM)と潜水艦弾道ミサイル(SLBM)のみに限定され、相互の戦力を均衡させることで核戦争の勃発を防いできたのだ。

しかし、その時代に両国の間で保有を禁じた"第三の核ミサイル"であるFOBSを中国が持つに至ったことで、世界の"核ゲーム"は一気に不安定化する。

ロシアは潜水艦から発射する巡航ミサイルタイプの極超音速兵器を来年にも配備すると発表している(写真は昨年の発射実験時のもの)

ロシアは潜水艦から発射する巡航ミサイルタイプの極超音速兵器を来年にも配備すると発表している(写真は昨年の発射実験時のもの)

アメリカとロシアも地上発射型や潜水艦発射型、あるいは航空機発射型の極超音速兵器の開発を進めてはいるが、FOBSを持つことはできない。そんななかで、中国の"極超音速FOBSミサイル"の開発・実装を野放しにしてしまえば、戦力の均衡が崩れかねない。

前出の伊藤氏はこう語る。

「何十年も前に米ソの話し合いで『お互いやめよう』となったはずのものが、この時代になって中国から出てきた。その驚きが米軍のミリー統合参謀本部議長の言う『スプートニク・ショックの再来』という言葉の意味です。今考えるべきは、米露の核兵器制限交渉に中国をどう引き込むかということでしょう」

伊藤氏によれば、1980年代にソ連を中距離核戦力(INF)制限交渉に引きずり込んだアメリカの戦略が、"前例"として大いに参考になるという。

当時、米ソが互いの本土を狙う長距離核戦力はすでに均衡していたが、70年代にソ連が東ヨーロッパの共産主義陣営国に中距離核ミサイルを配備したことで、アメリカ率いるNATO(北大西洋条約機構)のヨーロッパ諸国は核攻撃の脅威に直面していた。そこでアメリカは、射程2000kmの中距離核ミサイルを旧西ドイツの首都ボンに配備し、ソ連の首都モスクワを射程に収めた。

「こうなると、モスクワとボンから中距離核ミサイルを撃ち合えば両都市は消滅しますが、アメリカの首都ワシントンD.C.は生き残る――この構図をつくり出した結果、ソ連は自らINF全廃を提案した。アメリカの真の狙いはこれだったのです」(伊藤氏)

■東京と北京の間で「相互確証破壊」?

中国はすでにマッハ5~10の極超音速滑空ミサイルDF-17を配備済みとされる。2019年の軍事パレードで初披露され、「空母キラー」とも呼ばれる

中国はすでにマッハ5~10の極超音速滑空ミサイルDF-17を配備済みとされる。2019年の軍事パレードで初披露され、「空母キラー」とも呼ばれる

では、同じように現在の中国に対してミサイルを配備するなら、その場所は?

実は、そのヒントはある。アメリカは中国のミサイル軍拡への対抗手段として、日本の九州・沖縄からフィリピンを結ぶ「第一列島線」に沿って中距離ミサイルを配備する計画をすでに表明しているのだ。しかも、その最有力地は日本とされている......。

「例えば日本に中距離ミサイルを配備したとしても、その弾頭が通常弾頭なのか、核弾頭なのかを明言することはないでしょう。中国が『核弾頭かもしれない』と思ってくれれば、それでいい。東京と北京の間で相互確証破壊が成立するけれど、ワシントンD.C.は生き残るぞ、それでもいいのか?というわけです。

この構図を突きつけることで、中国の習 近平(しゅう・きんぺい)政権も軍縮交渉の席に着かざるをえなくなるはずです。ただ、これを日本の国会でそのまま表現したら大騒ぎになるでしょうが......、第一列島線に中距離ミサイルを並べるというのは、そういう戦略的な話なのです。とにかく数年のうちに、中国が自ら米露の核軍縮交渉の中に入るよう仕向けることが重要なのです」(伊藤氏)

衝撃的な話だが、中国が極超音速ミサイルによって世界のパワーゲームを揺るがし、覇権を狙っているのは紛れもない現実だ。

米国防総省の最新報告書によれば、中国は2030年までに現状の約3倍となる1000発の核弾頭を保有する可能性があるという。アメリカの5550発、ロシアの6255発(共にストックホルム平和研究所調べ、今年1月現在)に比べればまだ少ないが、"極超音速FOBSミサイル"が実装されるなら、この数字は相当な威圧感を持つ。

また、FOBSを保有できないロシアも、潜水艦発射型で射程約1000kmとされる極超音速巡航ミサイル「ツィルコン」を来年にも配備すると発表。さらに昨年11月15日には、極軌道を周回中の旧ソ連製電子情報偵察衛星を、対衛星ミサイル「ヌードリ」で破壊してみせ、存在感を誇示している。

「科学技術の進歩によって、核を運ぶミサイルが変わってきた。そこで中国が"張り子の虎"ではないレベルの脅しを手に入れつつあるなか、世界の核抑止の枠組みをどうするのか。アメリカは交渉に引きずり込む論理をつくり出そうとしているところですが、その前にどこかでバランスが崩れてしまうと非常に危ない。今はそんな状況なんだと思います」(前出・杉山氏)

当然、そのアメリカの「核の傘」に入っている日本にとっても、不安定な時代に突入したということだ。

米軍も極超音速兵器の開発・実験を進めているが、中露からは後れを取っている。写真は爆撃機から発射するタイプの「AGM-183A」(昨年4月に発射実験に失敗)

米軍も極超音速兵器の開発・実験を進めているが、中露からは後れを取っている。写真は爆撃機から発射するタイプの「AGM-183A」(昨年4月に発射実験に失敗)