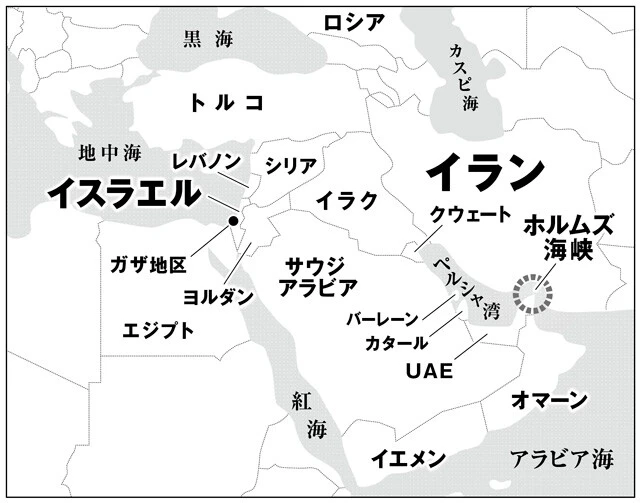

広大な国土に約9000万の人口を抱えるイスラム国家イランと、九州の半分ほどの面積に約1000万人が住むユダヤ人国家イスラエル。その間に位置するイラクやシリア、レバノンを舞台に影の戦争が長年続いてきた

広大な国土に約9000万の人口を抱えるイスラム国家イランと、九州の半分ほどの面積に約1000万人が住むユダヤ人国家イスラエル。その間に位置するイラクやシリア、レバノンを舞台に影の戦争が長年続いてきた

中東の二大軍事強国で、互いの存在そのものを否定する宿敵同士が、初めて本土へミサイルを撃ち込み合った。世界中で「全面戦争」の危機が叫ばれたが、その戦いがどんな形になるのかはほとんど示されていない。それぞれの戦力と動機、そして核を巡る思惑から多角的に検証する。

* * *

■イランの本気の攻撃は数万~十数万発規模に

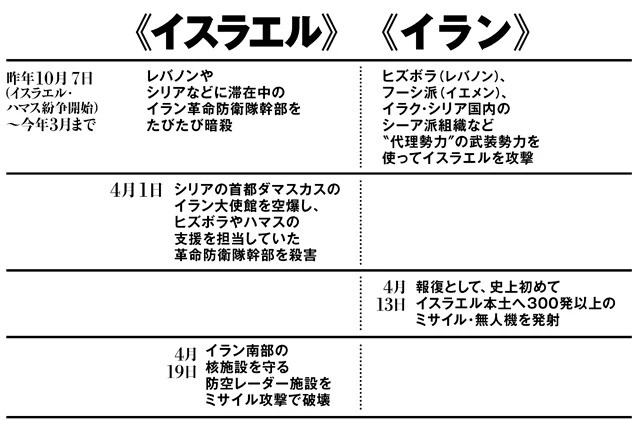

4月13日、イランは初めてイスラエル本土に対し攻撃を行なった。これまでもイスラエル側はイラン国内外での暗殺・破壊工作、イラン側は国外の代理勢力による攻撃を仕掛けており、長年〝影の戦争〟状態にあった両国だが、ついに行なわれた直接攻撃の規模は、中距離弾道ミサイル、巡航ミサイル、自爆ドローン合わせて300発以上に及んだ。

これに対し、4月19日にイスラエルも報復を敢行。シリアもしくはイラク上空の戦闘機から、イラン南部イスファハン州の核施設周辺の防空レーダーへ向け3発のミサイルを撃ち込んだとされている。

これらの応酬は何を意味するのか。その裏側を読み解く前に、世界中が懸念する中東の軍事大国同士の「全面戦争」がどんなものになるのか、両国の戦力を基にシミュレーションしてみよう。

(左)ガザ侵攻で国際的に孤立するネタニヤフ政権だが、対イランでは味方も多い。(右)最高指導者ハメネイ師は4月13日の攻撃について「イランが力を示した」と称賛

(左)ガザ侵攻で国際的に孤立するネタニヤフ政権だが、対イランでは味方も多い。(右)最高指導者ハメネイ師は4月13日の攻撃について「イランが力を示した」と称賛

最高指導者直属の革命防衛隊はイラン国民の人気も高い。その幹部がたびたび暗殺されていることも反イスラエル感情に輪をかけている

最高指導者直属の革命防衛隊はイラン国民の人気も高い。その幹部がたびたび暗殺されていることも反イスラエル感情に輪をかけている

* * *

詳細は後述するが、相手を叩く動機がより強いのは、イランの核開発関連施設を潰す機会を長年うかがっているイスラエルだ(過去にもシリアやイラクの原子力関連施設を空爆している)。イラン中部のフォルドゥにあるウラン濃縮施設近郊を訪れた経験のあるフォトジャーナリストの柿谷哲也氏はこう言う。

「宗教都市コムの郊外にあるその核施設を見るために、私は長距離バスの右側の席に座っていました。しかし、いよいよ施設のフェンスが見え、カメラを窓に向けると、周囲の席のイラン人男性たちから『ノーノー、撮るな撮るな』の大合唱。そこに何があるのか皆が知っているのです」

作戦決行は夜中だ。まず、ヨルダンの対イラク国境近くの秘密基地から、40時間在空可能な無人偵察機「エイタン」、航続距離1000㎞の徘徊型自爆ドローン「ハロップ」が離陸。エイタンがイラン国境に到達し、イランの防空レーダーが作動したところで、そのレーダー波を探知したハロップが次々と特攻攻撃を仕掛け、防空網に穴をあける。

続いて、ヨルダン上空を飛ぶ戦闘爆撃機F-15Ⅰから長距離ミサイルが発射され、さらに防空網をズタズタにする。そこで登場するのがイスラエル空軍の空爆部隊だ。

「おそらくアメリカはステルス戦闘機F-35Ⅰをイランに接近させることは許可しないので、計12機のF-15Ⅰがバンカーバスター(地中貫通爆弾)を装備して任務に当たるでしょう。攻撃目標はイラン国内の核施設のうちナタンズ、フォルドゥ、ブシェールのいずれか1ヵ所です」(柿谷氏)

この空爆作戦と並行して、それ以外の核施設には弾道ミサイル「エリコ3」を撃ち込み、徹底的に破壊する。

隣国同士の戦争なら、この後に地上軍が侵攻するのが定石だが、元陸上自衛隊中央即応集団司令部幕僚長の二見龍氏(元陸将補)はこう言う。

「陸上部隊がイスラエルを出てから、イランの首都テヘランまでの距離は実に1500㎞。戦車中心の機甲戦力は燃料を運ぶタンクローリー、水や糧食を運ぶ兵站トラック、通信関連車両などを引き連れて進軍しなければならず、テヘラン陥落まで達成することは極めて困難です。地上侵攻は行なわれないでしょう」

* * *

ただし、核施設を本気で叩かれた場合はイランも国家の存亡をかけて反撃する。

4月13日の攻撃では、イランの「ハイバル」とみられる弾道ミサイルが、イスラエル南部の核爆弾搭載機が発進するとされるネバティム空軍基地に着弾。今回の被害は軽微だったが、「届く」ことは証明された。

さらに、イランは「ファッターフ2」(最高速度マッハ13~15、大気圏外でも軌道変更可能、ステルス性能あり)や「セッジール」といった、迎撃が困難な極超音速ミサイルも保有している。

イラン軍は航空戦力も防空能力も十分ではなく、イスラエル軍(や支援する米軍)とまともに戦っては勝負にならない。そこで各種ミサイル、そして核兵器の開発に力を注いできた

イラン軍は航空戦力も防空能力も十分ではなく、イスラエル軍(や支援する米軍)とまともに戦っては勝負にならない。そこで各種ミサイル、そして核兵器の開発に力を注いできた

前出の柿谷氏が言う。

「イランは各種ミサイルや自爆ドローンによる〝飽和攻撃〟を、4月13日よりさらに弾数を増やして行なうと思われます。ポイントは今回の攻撃で、イスラエルの防空を担う米英軍がどう動くかをイランが把握できたことです。

本番では、まず米英軍にあえて迎撃させるおとり攻撃をしてから、本命の攻撃をするでしょう。例えばカタールの基地から発進する米英軍の戦闘機に対しては、安価なドローンによる飽和攻撃で疲弊させ、洋上の米海軍駆逐艦にも、異なる高度で弾道ミサイルの波状攻撃を仕掛けて迎撃ミサイルを撃たせてしまいます。

そして、本命は極超音速ミサイルによる主要施設への攻撃。イスラエル戦闘機部隊の拠点であるテルアビブ近郊やハイファ近郊の空軍基地、核戦略上重要なネバティム空軍基地がターゲットです」

さらに、空軍力で劣るイランがその代わりに持つ強力な武器が、レバノンのヒズボラが持つ計15万発のロケット弾と、イラク・シリア国内の親イラン武装勢力、イエメンの武装組織フーシ派からの長距離無人機、巡航ミサイルによる総攻撃だ。

4月13日の攻撃は99%以上が撃墜されたが、万単位、十万単位となればそうはいかない。そこで国内に相当な被害が出た場合、イスラエルは必ず全力で反撃するだろう。

すると、イランはどう出るか? 最大のカードは、原油をはじめとする国際海運のチョークポイントであるホルムズ海峡を封鎖して、世界経済を人質に取ることだ。

ここまできてしまえば、米英軍も防空に協力するだけでは済まなくなり、ペルシャ湾からイランへの攻撃を開始する。つまり―世界大戦だ。

■イランとイスラエルそれぞれの「想定外」

イスラエルとイランが互いに本土を攻撃し、対立が危険水域に近づいたことは間違いない。ただその後、両国の発するシグナルはむしろトーンダウンへと向かっている(4月24日現在)。その背景を読み解いていこう。

まず、イランが300発以上もの飽和攻撃を決行した直接の理由は、シリアにあるイラン大使館施設内(=国際法上は自国領土に準ずる場所)にいたイラン革命防衛隊コッズ部隊のムハンマド・レザ・ザヘディ准将が、イスラエルによる空爆で殺害されたことだった。国際ジャーナリストの河合洋一郎氏はこう語る。

「コッズ部隊は最高指導者ハメネイ師直属の超エリート特殊部隊です。主に海外で活動し、ヒズボラをはじめとするシーア派民兵組織を各地でつくり上げ、ハマスへも兵器を供給している。イスラエルの天敵といっていいでしょう。

ここ数ヵ月だけでザヘディ准将以外にも、コッズ部隊の情報部高官や司令官がシリアで暗殺され、その際には周囲の高官たちも巻き添えになっています。イランが大規模な報復に踏み切ったのは、一連の暗殺に対する怒りの蓄積も影響したかもしれません」

ただし、イランはイスラエルとの対立が米軍を巻き込んだ全面戦争にまで発展することを避けるために〝保険〟をかけた。国際政治アナリストの菅原出氏が解説する。

「イランは攻撃の72時間前に、アメリカに加え周辺諸国のサウジアラビア、UAE、カタール、エジプト、トルコに対しても、ミサイルや無人機が何時にどこを通過するか、詳細に通達していました。エスカレーションを望んでいるわけではないという立場を示した形です」

この情報により、「予定どおり」に攻撃は99%撃墜された。しかし、イランには「想定外」があったと菅原氏は指摘する。

「サウジやヨルダンなどが、イスラエルを守る迎撃作戦にまで協力したことです。アラブ諸国が米軍のミサイル防衛システムとデータリンクを構築してイスラエルを守るなど、以前ではありえなかった。

トランプ政権時代にアメリカがつくった〝中東版NATO〟こと『防空同盟』が機能したわけですが、イランにとっては驚くべき事態でした」

一方、ほぼ被害が出なかったイスラエルの側にも「想定外」があった。

「ガザ侵攻で世界から孤立するイスラエルのネタニヤフ政権は、イランを悪者に仕立て上げ、アメリカを再び味方につけるチャンスをうかがっていました。ところが実際にイランの攻撃が起きてみると、アメリカ主導の『防空同盟』なくしては防ぎきれないものだった。

これで米バイデン政権はイスラエルへの影響力を強め、『仮に反撃するとしても、死傷者が出ないよう配慮する』ことを求めました」

その結果が、核施設近くの防空レーダーへの3発のミサイル攻撃という、人的被害なき〝絶妙な報復〟だったのだ。

「ネタニヤフ首相のバックにいる極右勢力は、まだイランを本気で叩きたいと考えている。しかし、イスラエル軍はあらためて米軍のすごさ、アメリカの協力の必要性を痛感したはずです。今は国防大臣含め軍側が、これ以上のエスカレーションを招く行動に待ったをかけているでしょう」

■懸念はネタニヤフの暴走、そしてイランの「疑惑」

ただし、今後に向けて再び緊張が高まる不安要素もある。

「米バイデン政権は、イスラエルとアラブ諸国のさらなる関係強化、そして昨年10月にイスラエル・ハマス紛争が始まるまで進めていたサウジとイスラエルの関係正常化に向かいたい。そのためにも対ハマス作戦を早く収束させ、パレスチナ国家樹立・2国家共存の方向へ進むようイスラエルに圧力をかけるでしょう。

しかしそうなると、ネタニヤフ首相が強く反発し、再びコントロール不能になる可能性があります」(菅原氏)

4月19日のイラン核施設周辺への報復攻撃は、イスラエル空軍の戦闘機から発射されたミサイル攻撃だったとみられている。空中給油機も保有しており対イラン空爆の能力はある

4月19日のイラン核施設周辺への報復攻撃は、イスラエル空軍の戦闘機から発射されたミサイル攻撃だったとみられている。空中給油機も保有しており対イラン空爆の能力はある

そして、もう一点。イラン革命防衛隊の高官は、イスラエルが報復攻撃を行なう前の4月18日にこう述べた。

「イスラエルがイランの核施設を攻撃してきたら、核政策を変えることもありえる」

核政策を変えるとは、いったい何を意味するのか?

イランの核兵器開発は、60%の高濃縮ウランを保有した段階で止まっている。再開すればおそらく数ヵ月程度で、核兵器に必要な90%の濃縮が完成する――これが国際社会の一般的な認識だ。ところが、一部では「核開発をひそかに継続している」「すでにほぼ完成している」との疑惑もあるのだという。

イスラエルのネタニヤフ首相は長年、イランの核開発の危険性を主張(写真は2012年)。核施設を叩くチャンスをうかがっている

イスラエルのネタニヤフ首相は長年、イランの核開発の危険性を主張(写真は2012年)。核施設を叩くチャンスをうかがっている

「IAEA(国際原子力機関)のイランに対する監視は決して十分ではなく、ひそかに核爆弾級の濃縮ウランを作っていたり、核弾頭の開発を続けたりしている可能性は完全には否定できない。イスラエルもそれを疑っています。

革命防衛隊高官の発言は、『その気になればすぐにできるぞ』という脅しを含んでいるのかもしれません」(菅原氏)

もしそれが事実なら、あるいはイスラエルがそれを強く疑っているなら、イランを早期に叩く動機はさらに強まる。前出の河合氏が言う。

「イスラエルやイランが自ら進んで核戦争を選ぶ可能性は低い。しかし、私が以前イスラエルでユダヤ人たちに、『もしイスラエル軍がイランやイラン率いるシーア派連合に地中海に追い落とされそうになったら、核を使うか?』と聞いたら、ほぼ全員が『使うに決まっている』と答えました。

イラン人たちにも、同じ質問をすればおそらく答えは同じでしょう。つまり、どちらかが本当に追い詰められれば、核の撃ち合いが始まる。両国がそういう国であることは間違いありません」

どちらも「やりたくない」。しかし、均衡が崩れた瞬間に破滅へ向かう覚悟はある。際どい綱渡りは続く。