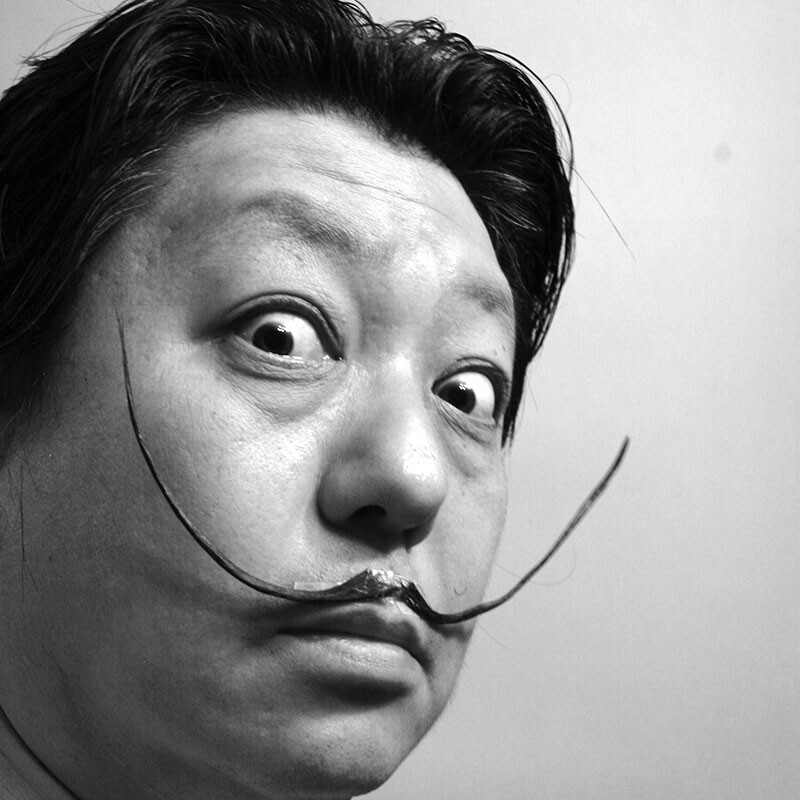

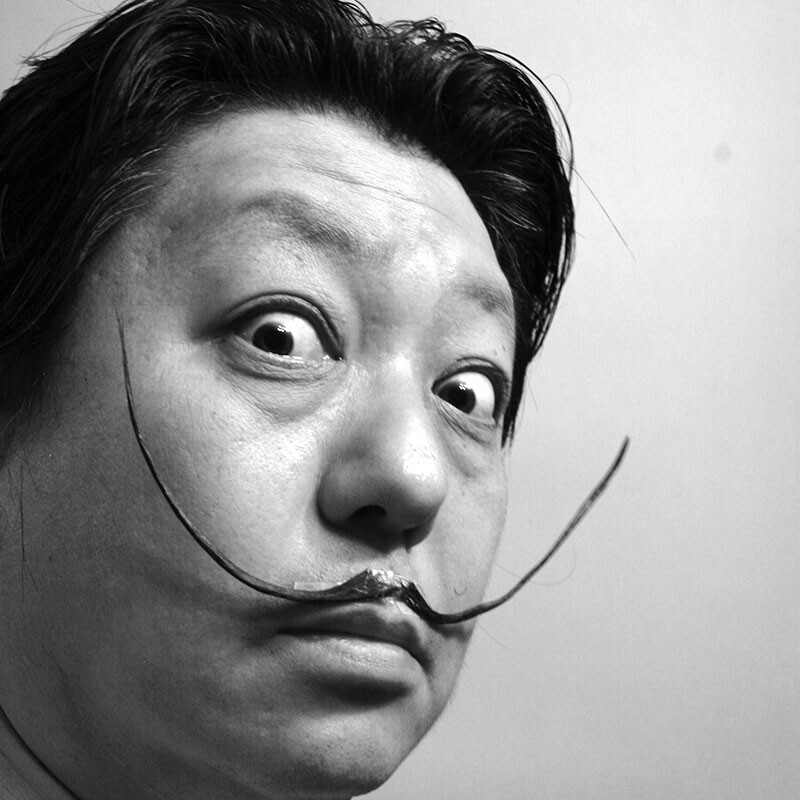

川喜田研かわきた・けん

ジャーナリスト/ライター。1965年生まれ、神奈川県横浜市出身。自動車レース専門誌の編集者を経て、モータースポーツ・ジャーナリストとして活動の後、2012年からフリーの雑誌記者に転身。雑誌『週刊プレイボーイ』などを中心に国際政治、社会、経済、サイエンスから医療まで、幅広いテーマで取材・執筆活動を続け、新書の企画・構成なども手掛ける。著書に『さらば、ホンダF1 最強軍団はなぜ自壊したのか?』(2009年、集英社)がある。

依然、泥沼の戦闘が続くロシア・ウクライナ戦争。犠牲者が増え続けているイスラエル・ハマス戦争。このふたつの戦争については毎日報道されているが、ニュースで取り上げられない戦争も起きている。というのも、現在も終わっていない戦争・紛争が地球上に30から50はあるといわれているのだ。忘れるべきでない主な戦争・紛争を紹介していく。

すでに開戦から2年以上を経たロシア・ウクライナ戦争と、子供などの一般市民を含む3万7000人を超える死者を出しながらいまだに停戦の兆しすら見えないイスラエル・ハマス戦争。

連日、このふたつの戦争のニュースを目にしない日はないほど戦争のある日常が当たり前になりつつあるが、実はこのふたつの戦争以外にも世界各地では戦争や戦闘が続いている。

「ウクライナやガザの戦争が連日メディアで報じられ、人々の関心を集める一方で、世界には多くの忘れられた戦争が存在します」

そう語るのは、平和構築学が専門で、長年シエラレオネや東ティモール、アフガニスタンなどの紛争解決に取り組んできた、東京外国語大学名誉教授の伊勢﨑賢治氏だ。

「『戦争』という言葉に、多くの人はロシアとウクライナのような"国対国"の戦争を想像するかもしれません。しかし、戦争にはそれ以外にも、国の中で対立する勢力が戦う『内戦』や、『イスラム国』(IS)のように実際には"国"としての形を持たないテロ組織などを相手にした『非対称戦』と呼ばれる戦争もあり、ひと言で戦争・紛争といっても、その形はさまざま。

また、隣の朝鮮半島が典型的な例ですが、今は北朝鮮と韓国の間で日々の戦闘や衝突が起きていなくても、現実には戦争自体が終結しておらず、国連軍や国連PKO(平和維持活動)などによる監視の下で、辛うじて停戦が続いている地域も少なくありません」

ちなみに、日本では自衛隊のアフガニスタン派遣以降、国連PKOに関する話題はあまり耳にしないかもしれないが、アフリカでいえば西サハラやコンゴ民主共和国、スーダン、南スーダン、アジアでも中東のゴラン高原やレバノン、インド・パキスタン国境、ヨーロッパのキプロスなどの地域では、現在も国連PKOによる平和維持ミッションが続いているという。

「もうひとつ非常に重要なポイントが、現代の戦争・紛争では直接の当事者だけではなく、その背後にいる国や勢力の存在と利害が複雑に絡み合っているという点です。

戦争当事国ではない国に暮らしていると、遠い場所で起きている戦争と自分のつながりを実感するのは簡単ではありません。しかし、複雑化した戦争の背景を考えると、実は、戦争とまったく無縁の人など存在しないのです」

では、地域別に今起きている戦争を見ていこう。まずは、"世界最悪の内戦多発地帯"と化しているアフリカから。

まず、1991年に内戦が始まって以降、長年、事実上の無政府状態が続き、今なお南部を実効支配するアルカイダ系のイスラム過激派、アル・シャバーブをはじめ、多くの勢力が国を分断するソマリア。また、2度の内戦の後も政治的な混乱が続き、貧困や飢餓、暴力などの問題が後を絶たないコンゴ民主共和国や、大規模な虐殺を招いたダルフール紛争を抱えるスーダン。

そして、マリを中心にイスラム過激派の動きが活発化し、その政情不安と衝突がチャド、ニジェール、ナイジェリア、ブルキナファソなどの周辺国(サヘル地域)にも広がりつつあるなど、各地で状況が悪化の一途をたどっている。

「アフリカで起きている戦争の要因は、植民地時代の旧宗主国による支配がもたらした国境や、民族間、宗教・宗派による対立、天然資源に関する権益の奪い合いなどさまざまですが、そのすべてに共通するのは、この地域が抱える"貧しさ"です。

厳しい貧困や飢えによって政府への信頼が失われ、政治が不安定化。人々の不満や怒りがもたらす社会の対立と分断の広がりや、貴重な天然資源の権益の奪い合いなどが、やがて内戦へと発展する......。

そして、そうした対立につけ込み、巧みに利用するのが、先ほど指摘した戦争の背後にいる連中の存在です。例えば、中東ではあるものの、ソマリアの対岸に位置し、アフリカと同じような問題を抱えて内戦中のイエメンは事実上の二重政府状態にある。

アブド・ラッボ・マンスール・ハーディー大統領を支援するイスラム教スンニ派のサウジアラビアと、ムハンマド・アリ・アル・フーシ大統領率いるフーシ派を支援するイスラム教シーア派のイランによる事実上の代理戦争という側面があり、これに『アラビア半島のアルカイダ』を名乗る勢力を加えた三つどもえの争いになっています。

また、近年、アフリカ各地の紛争を背景にしながら、急激に影響力を拡大してきたのが、ウクライナ戦争でも話題になったロシアの民間軍事会社・ワグネルです」

えっ? ワグネルって、昨年、ロシア・ウクライナ戦争の最中に起こした反乱に失敗して、代表のプリゴジン氏が失脚~謎の事故死! 会社自体、解体に追い込まれたんじゃなかったっけ?

「プリゴジンの失脚後、ワグネルはロシア国防省や国家親衛隊に吸収され、これまでアフリカ地域でワグネルが担っていた事業も、現在はロシア国防省傘下の『アフリカ部隊』へと引き継がれています。

実は、ワグネルが進出する以前にも、アフリカ各地の内戦や紛争ではアメリカの民間軍事会社が暗躍し、紛争の一方の当事者に対する軍事支援などを請け負っていました。

この市場に進出し、近年、急激に勢力を拡大したのがロシア政府と強い結びつきを持つワグネルで、彼らはアメリカの民間軍事会社ほどコンプライアンスを気にする必要もないし、現金ではなく、鉱物などの天然資源やその採掘権の見返りでも軍事支援を提供。経済制裁に直面しているロシアにとって必要な天然資源が確保できるというワケです。

そして、アフリカ部隊は西アフリカ諸国などの政情不安を利用し、人々の不満や怒りをフランスやベルギーなど、植民地時代の旧宗主国である西ヨーロッパ諸国への反感に誘導することで、この地域におけるロシアの影響力をさらに高めようとしています」

アフリカにおいて激化する戦争・紛争の裏には、謎の事故死をしたプリゴジン氏が代表を務めたロシアの民間軍事会社・ワグネルがいた?

アフリカにおいて激化する戦争・紛争の裏には、謎の事故死をしたプリゴジン氏が代表を務めたロシアの民間軍事会社・ワグネルがいた?

次にアジア。まず中東では激戦が続くガザだけでなく、長年、内戦に苦しんできたシリアやアフガニスタンでも、いまだに政情不安が続いてるし、トルコとクルド人武装勢力の紛争も継続中。

南アジアでは、3度の戦争を経た今も、カシミール地方の領有権を巡り、インドとパキスタンというふたつの核保有国の激しい対立が続いており、時々散発的な武力衝突も起きている。

一方、日本も含めた、東アジアに目を向けると、冒頭でも触れた朝鮮半島や、緊張が高まる台湾問題など、大きな火種が存在するが、現在進行形の戦争という意味では、やはりミャンマー内戦が深刻だ。

「ミャンマーでは2011年の民主化以降も、国軍と各地の少数民族の武装勢力との衝突が続いていましたが、その国軍が21年にクーデターで政権を掌握し、民主化勢力を激しく弾圧。

最近はこれに強く反発する民主化勢力の一部が武装化し、以前から国軍と戦ってきた少数民族の武装勢力と結びついて組織化され、各地で国軍への反攻を強めているともいわれています」

圧倒的な力を持つ軍事政権の弾圧に屈せず、一般市民が武器を取り、自由や民主主義を取り戻すため、少数民族と共に国軍に立ち向かう......。

何やら「いい話」のようにも思えるが、伊勢﨑氏は「とても手放しでは喜べない、実に複雑な心境」だという。

「冷たい言い方に聞こえるかもしれませんが、国際法上の『戦争』とは『合法的な殺し合い』です。ただし、それには厳格な条件があって、戦争で殺してもいいのは『戦闘員』だけで、非戦闘員である一般市民を殺したり傷つけたりする行為は国際法違反の『戦争犯罪』と見なされる。

ガザで続く、イスラエル軍による一般市民の大量殺戮が『重大な国際法違反』『深刻な戦争犯罪』と批判されているのもそのためです。

しかし、今、ミャンマーで起きているように、民主化を求める一般市民が、ひとたび武装して銃を持った瞬間から、彼らは国際法の保護対象を外れて『戦場で殺してもいい人たち』になってしまう。

もちろん、私も軍事政権の弾圧に屈せず、命を懸けて戦う彼らの気持ちを否定するわけではありませんが、単純に『武器を手に取って大義のために戦う市民たち』をたたえている人たちにも一種の危うさを感じます。

毎日のように目にする、ウクライナやガザのニュースによって、今、世界中で戦争への危機感や恐怖感が膨らみ続けていて、それと同時に『侵略者とは市民も断固、戦うべし!』といった雰囲気が広まり始めている。

日本でも台湾有事や中国の脅威をあおる報道が連日のように繰り返され、社会全体の不安や恐怖心が高まる中で、人々がどんどん好戦的になっているように見えるのです」

伊勢﨑氏が指摘する「世界の好戦化」に関して、ひとつ、気になるニュースがある。

それは、7月4日に議会の総選挙を控えたイギリス保守党のスナク首相が「徴兵制度の復活」を選挙公約のひとつに挙げたことだ。

イギリスだけではない。徴兵制の復活はフランスやドイツでも議論されていて、ロシアのウクライナ侵攻以降、ヨーロッパの先進国が続々と「リアルな戦争」への備えに傾いていることを象徴する動きだといえるだろう。

G7で岸田首相と話すイギリス保守党のスナク首相。7月4日の総選挙に向けて「徴兵制度の復活」を選挙公約のひとつに挙げた

G7で岸田首相と話すイギリス保守党のスナク首相。7月4日の総選挙に向けて「徴兵制度の復活」を選挙公約のひとつに挙げた

日本でも6月3日に熊本市内で開かれた「九州地方知事会議」の席上で、政府の担当者が九州7県に山口県を加えた8県の知事に対して「台湾有事を念頭に、沖縄県の宮古島市など、先島諸島の住民、約12万人(滞在中の旅行者、約1万人を含む)に関する避難と受け入れの初期計画の策定開始」を要請。

これも、政府が台湾有事の際、近年、自衛隊の配備が進む沖縄の先島諸島が中国との戦場となる現実的な可能性を想定した動きで、「リアルな戦争」への備えを着々と進めていることを意味している。

「『実際に安全保障上の脅威が高まっている以上、自国の防衛力を高めるのは当然。むしろ、現実的な戦争のリスクを想定して、それに備えないほうが無責任だ!』と、考える人も多いかもしれません。

しかし、そうして人々が戦争に備えるほど、逆に世界の緊張は高まり、戦争が起きるリスクも高まる......というのが、僕がこれまで見てきた戦争の現実です。

そして、今も各地で続く戦争を見ればわかるように、ひとたび戦争が始まれば簡単には終わらない。その結果、多くの人たちの命と生活が失われるだけでなく、ウクライナ戦争によって、世界各地でエネルギーや食料の不足の問題が起きているように、現代の戦争はほかの地域で暮らす人々の生活にも深刻な影響を与えることになる。

こうした食料やエネルギーの不足で最大の被害者となるのは、アフリカやアジアの貧しい国々であり、それがまた、政情不安や内戦を生み出す要因になるのです」

勇ましい"戦う備え"に心を奪われるより、まず戦わないための努力や知恵を尽くさなければ、不幸な戦争の再生産は終わらない。世界で、戦争の現実を目の当たりにしてきた伊勢﨑氏の言葉の重みに、私たちは耳を傾けるべきかもしれない。

●伊勢﨑賢治(いせざき・けんじ)

1957年生まれ。東京外国語大学名誉教授。大学教授の傍ら国連や政府から請われ、シエラレオネやアフガニスタンの武装解除を指揮した紛争解決請負人。著書に『主権なき平和国家 地位協定の国際比較からみる日本の姿』(文庫増補版、集英社文庫)など。ジャズトランペット奏者

ジャーナリスト/ライター。1965年生まれ、神奈川県横浜市出身。自動車レース専門誌の編集者を経て、モータースポーツ・ジャーナリストとして活動の後、2012年からフリーの雑誌記者に転身。雑誌『週刊プレイボーイ』などを中心に国際政治、社会、経済、サイエンスから医療まで、幅広いテーマで取材・執筆活動を続け、新書の企画・構成なども手掛ける。著書に『さらば、ホンダF1 最強軍団はなぜ自壊したのか?』(2009年、集英社)がある。