おかけいじゅん

ライター、インタビュアー。1993年東京生まれ。立命館アジア太平洋大学卒業。高校時代、初の海外渡航をきっかけに東南アジアに関心を持つ。高校卒業後、ミャンマーに住む日本人20人をひとりで探訪。大学在学中、海外在住邦人のネットワークを提供する株式会社ロコタビに入社。同社ではPR・広報を担当。世界中を旅しながら、500人以上の海外に住む日本人と交流する

今年は普通選挙法成立(1925年3月29日)から100年の節目......なのだが、昨年の衆院選投票率は戦後3番目に低い53.85%という残念な結果に。

一方、世界には驚くほどの高投票率を誇る国が存在している。そこにはいったいどんな工夫があるのか? 現地在住者に取材を決行! 投票行動を研究する大阪大学の松林哲也教授にコメントをもらいながら、日本でも生かせるヒントを探す!

スウェーデンではすべての選挙が同日に行なわれる。これが81.3%という投票率(2022年)を支えていると、現地在住で選挙スタッフ経験もある岡田さんは語る。

「日本では国も地方もバラバラのタイミングで選挙をしますよね。スウェーデンは国内のすべての選挙を4年に1回、9月の第2日曜日に統一して行ないます。

4年に1回しかない貴重な機会なので、メディアも連日選挙特集を組み、自然と国を挙げた一大行事のような雰囲気になります」

4年分の選挙を一度に行なうとは驚きだ。でも、投票用紙が多くて混乱しないのか?

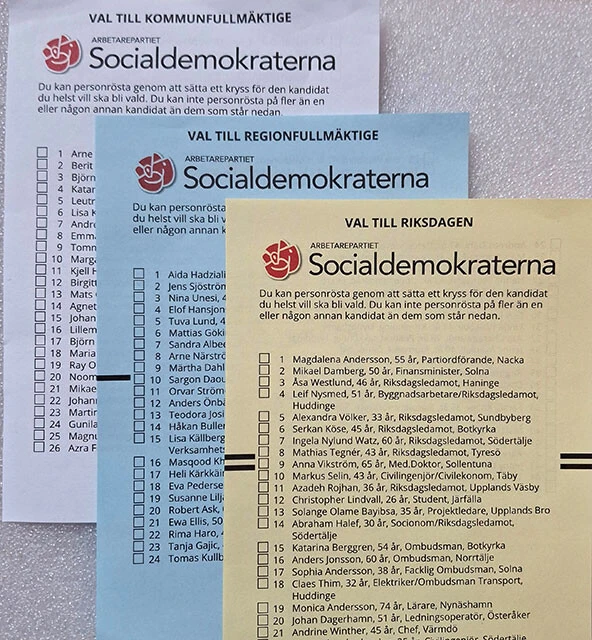

「投票用紙は3色に色分けされています。黄色は国、白色は県、青色は市町村といったように、わかりやすいよう工夫されています」

4年に1回、国・県・市町村すべての選挙をまとめて行なうスウェーデンでは、投票用紙の混乱を避けるために色分けがされている

4年に1回、国・県・市町村すべての選挙をまとめて行なうスウェーデンでは、投票用紙の混乱を避けるために色分けがされている

また、政治家と有権者の距離感も日本とは違うそうだ。

「選挙期間中は、市中心部の広場に各政党が小屋を建てて、スタッフがビラを配ったり、有権者と政治家が直接話をできる場所を設置したりします。

日本では政治家が選挙カーの上から街頭演説をしていますが、スウェーデンでは有権者が政治家に『あなたの党のこの政策、どういうこと?』と、気軽に聞けるんです」

4年に1回だけの投票、そして政治家との距離感の近さ。正直かなりうらやましいぞ!

【松林教授コメント】

○ 選挙の回数が増えるほど投票率が下がるというデータがあります。要は投票疲れ。スウェーデンのように国と地方の選挙を同日に行なうのは投票率アップにとても効果的です。

次はお隣の韓国だ。昨年の大統領選・総選挙の投票率は67%と、日本との差は大きい。現地在住のおぎのさんは背景に歴史的な要因があると語る。

「韓国の政治意識の高さは、80年代まで続いた軍事政権の影響が大きいでしょうね。民主化してさほど時間も経過していないので、多くの韓国国民には『自分たちが政治を監視して、声を上げていかないといけない』という危機意識があると思います」

確かに、昨年12月に尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領が「非常戒厳」を出した際には多くの国民が国会議事堂前で抗議していた。また、投票日にも注目したい。

「韓国では投票日はすべて水曜日と決まっています。さらに、投票日は休日として会社も学校も休みになるので、投票に行きやすいんです」

さらに、日本にもオススメの投票方法を教えてくれた。

「日本は投票用紙に候補者名や政党名を書きますが、韓国は候補者名や政党名の横にスタンプを押すだけ。誤字脱字による無効票も生まれません。日本でもすぐ実現できるはず」

投票日の休日化とスタンプ式、ぜひ取り入れてほしい!

【松林教授コメント】

○ 投票日を休日にするのは効果的です。また、目が不自由だったり字を書きづらい人にとって、韓国のスタンプ式やインドの電子ボタン式は投票がしやすく、無効票も減る上に、集計も楽。すぐにでも導入していいと思います。

2021年の国会議員選挙では99.16%と、100%に近い投票率のベトナム。ただ、ホーチミン在住で、ベトナム人従業員を雇用している経営者のスギモトさんは、ベトナム国民は政治への関心が低いのではないかと言う。

「私の周囲のベトナム人は、選挙期間でもさほど政治を話題にはしません。会社の従業員が政治の話をしている様子も見たことがないですね」

ホーチミン在住のベトナム人グエンさんも「一度も投票に行ったことはない」そうだ。

「ベトナムは共産党の一党独裁なので、多くの国民は『選挙は形式的なもので、選挙結果も事前に決まっている』と考えていると思います」

政治への関心が低いのに、なぜ投票率が高いのか? そこには、ベトナム独自のカラクリがあった。アジア経済研究所でベトナム政治を専門とする石塚二葉さんが解説する。

「ベトナムの選挙では組織的動員が行なわれています。各投票所には『選挙組』という管理組織があり、それぞれの投票所で100%の投票率を達成するべく、地域のリーダーたちを動員し、地域住民に投票するよう働きかけています。

また、投票に行かない人などについては、家族の誰かがまとめて投票する『代理投票』が行なわれます。これは法的には認められていませんが、選挙組の目標は投票率100%なので、事実上黙認されています。

ちなみに、2015年に発表されたある調査では、自分で投票するベトナムの有権者は全体の7割かそれ以下だろうとのことです」

組織的動員と非合法の代理投票。いくら投票率が高いとはいえ、あまりお手本にはなりそうにない......。

【松林教授コメント】

× 合法に代理投票ができる例としては、家族などの分を投票できるオランダなどがあります。ただ、投票にかかる手間が減るのはメリットですが、自分の意に反して勝手に投票されてしまうリスクもあり、日本での導入は難しいでしょう。

最後は、90.47%の高投票率を誇るオーストラリア(2022年、上院選)。「投票は法的義務」の国だ。シドニー在住のマイさんが同国の選挙観を教えてくれた。

「オーストラリアでは、投票に行かないと20豪ドルほどの罰金が科せられることもあり、投票は当然の行為とされています。投票日には周囲の人と『今日、投票日だね』なんて会話が自然に起きます」

投票所の雰囲気も日本とはかなり異なるようだ。

「投票所に『デモクラシー・ソーセージ』というお店が出て、ホットドッグを格安で売っています。ソーセージのいい香りが漂っていて、子供連れの人も多くて、なんだかお祭りみたいです」

オーストラリアの投票所周辺には屋台が登場してお祭りのような雰囲気に。名物は「デモクラシー・ソーセージ」と呼ばれるホットドッグ。投票後のご褒美にもってこいだ

オーストラリアの投票所周辺には屋台が登場してお祭りのような雰囲気に。名物は「デモクラシー・ソーセージ」と呼ばれるホットドッグ。投票後のご褒美にもってこいだ

もちろん、投票を促す工夫はソーセージだけではない。

「視覚障害のある方は電話投票も可能です。あと、移民が多い国なので、投票所には中国語、アラビア語、トルコ語など、多言語で投票の仕方が記載されていて、さまざまなバックグラウンドを持つ人々への配慮を感じますね」

【松林教授コメント】

△ 日本でも義務投票制は検討してもいいと思います。ただ、ふたつ問題があります。ひとつは管理コスト。誰が投票して誰が投票していないのかをチェックして後者に罰則を与えるにはかなりの人手と手間がかかります。

もうひとつは「投票の強制」が、民主主義として正しいのかという疑問が残る点です。有権者が自発的に投票する状態を理想とするなら、導入は難しいかもしれません。

投票率の高い外国の例を見てきたが、そもそもなぜ日本の投票率は低いのか? 松林教授に聞いた!

* * *

――日本の低い投票率にはどんな要因があるのでしょう?

松林 まず、投票率を下げる一般的な要因はふたつあります。

ひとつ目は、スウェーデンの事例でもコメントしましたが、「選挙回数の多さ」です。日本では衆院選、参院選、地方選がそれぞれのタイミングで行なわれており、この選挙回数の多さが投票率を下げていると考えられます。

ふたつ目は、「世代交代」です。世界的に、第2次世界大戦前後生まれの人は投票率が高く、1960年代以降生まれの人は低くなる傾向があります。これは日本に限らず、欧米でも共通して見られる傾向です。

加えて、日本に顕著な要因として「政党間の対立のわかりにくさ」があります。野党の数が多く、「自民党とそれ以外」という印象が強いため、野党が政権を担うイメージが湧きづらい。これも投票しにくさを生んでいると思います。

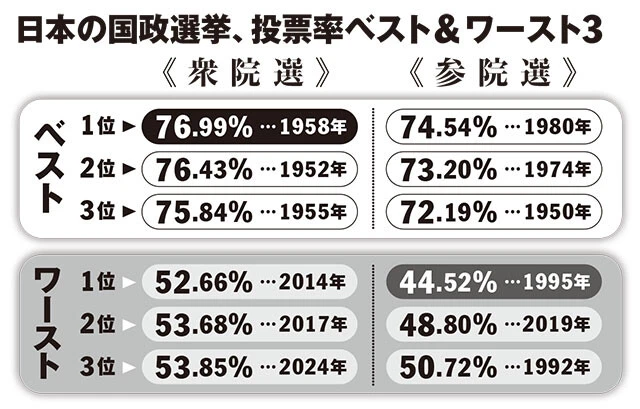

戦後最高の投票率は1958年衆院選の76.99%、最低の投票率は1995年参院選の44.52%。1958年には自民党対社会党の「55年体制」というわかりやすい対立があったが、95年は「新党ブーム」によって対立構造が複雑化していた。「政党の対立がわかりやすいほうが投票率が上がる」という傾向の裏づけになる(総務省選挙部「よくわかる投票率」2024年3月版を基に作成)

戦後最高の投票率は1958年衆院選の76.99%、最低の投票率は1995年参院選の44.52%。1958年には自民党対社会党の「55年体制」というわかりやすい対立があったが、95年は「新党ブーム」によって対立構造が複雑化していた。「政党の対立がわかりやすいほうが投票率が上がる」という傾向の裏づけになる(総務省選挙部「よくわかる投票率」2024年3月版を基に作成)

――その点でいうと、日本の国政選挙で最も投票率が高かった1958年の衆院選(76.99%)は、55年体制が出来上がり、実質的な二大政党制になったという「対立のわかりやすさ」が影響していたのでしょうか?

松林 ひとつの解釈としてそれは考えられます。ちょうど60年安保を控えていた時代で、左右両派の対立が強く、争点もわかりやすかった。少し投票率は劣りますが、政権交代が起きた2009年の衆院選(69.28%)も自民党対民主党というわかりやすい対立構図がありました。

――では、逆に最も投票率が低かった1995年の参院選(44.52%)にはどういった要因があったのでしょう?

松林 実はそれが僕の研究テーマのひとつでもあるのですが、現状はまだ謎のままなんです。先ほど挙げた「選挙回数の多さ」と「世代交代」は、ここまで投票率が低くなる原因としてはおそらく当てはまらない。

一方で、当時は新党ブーム(93年)が起こった直後で、それまでの政党間競争の構図が一気に変化しました。この「対立のわかりにくさ」が有権者の選択に影響した可能性はあると思います。

――海外の制度とは別に、日本の投票率を上げる方法はありますか?

松林 まず選挙回数を減らすために、統一地方選をその名のとおり「統一」する。統一地方選はもともと知事選や議会選をまとめて行なう制度でしたが、現状はバラバラ。それらを再び1回にまとめれば、選挙の回数が減らせます。

あとは、国政選挙を完全比例代表制にする。現状の小選挙区比例代表並立制は得票率と議席率があまり相関せず、有権者にとって納得感が少ない。選挙区をなくし比例代表だけにすれば、投票した政党が議席を得やすく、投票の納得感が増します。小党が乱立するでしょうが。

もしくは逆に完全小選挙区制にする。他国の例から明らかですが、そうすればほぼ間違いなく「どっちかの政党しかない」二大政党制になります。

アメリカがいい例ですが、どちらかに不満があれば、もう片方に投票する、というわかりやすい対立をつくれる。ただ、少数派を代弁する政党の数は減少します。

それぞれ弊害はありますが、現状よりはマシかと思います。

――なるほど。そもそも2000年には当時の森喜朗首相による「(無党派層は)寝てしまってくれればいい」という発言があったように、特に自民党の政治家には投票率を上げる気がないようにも思えるんですが......。

松林 例えば、アメリカでは投票率が上がると民主党に有利、下がると共和党に有利という傾向がありますが、日本では投票率向上によって特定の党が有利になるという傾向は確認されていません。

また、投票率の高い高齢者は世代交代でどんどん減少するので、どの政党も投票率の低い若い層や無関心層を取り込む必要性は増していきます。

以上の理由から、自民党にとっても投票率の向上は意外と利点が多いはずです。

――なるほど、この記事が党関係者に届きますように! 最後に、今年7月予定の参院選ですが、ぶっちゃけ投票率は上がると思いますか?

松林 強いて予測するとすれば......まず世代交代は進んでいるので投票率が下がる傾向は変わりません。

ただ、前回の衆院選で国民民主党が大きく議席を増やしたり、高額療養費制度問題や石破茂首相の商品券配布問題などもあって、選挙に関心を持つ人が増え、投票率が微増する可能性はあります。

ただ、7月は暑いですよね。気温が30℃を超えると投票率が下がるというデータもあります。また、7月20日(日)投開票の見通しですが、翌21日は「海の日」なので、この日は3連休の中日です。旅行などと重なると投票率が下がるので、期日前投票がどれほど増えるかがポイントですね。

* * *

世界にはさまざまな投票率ブチ上げ制度がある。日本の低い投票率を向上させるためには、現状の選挙制度の改革も考えていかねばならないだろう。

ライター、インタビュアー。1993年東京生まれ。立命館アジア太平洋大学卒業。高校時代、初の海外渡航をきっかけに東南アジアに関心を持つ。高校卒業後、ミャンマーに住む日本人20人をひとりで探訪。大学在学中、海外在住邦人のネットワークを提供する株式会社ロコタビに入社。同社ではPR・広報を担当。世界中を旅しながら、500人以上の海外に住む日本人と交流する