『千年の一滴 だし しょうゆ』で、大自然の恵みと伝統的な知恵を描いた柴田昌平監督

『千年の一滴 だし しょうゆ』で、大自然の恵みと伝統的な知恵を描いた柴田昌平監督

ユネスコの「無形文化遺産」に登録されるなど、世界各国で「和食」への理解が深まる中、その知られざる真実に迫ったドキュメンタリー映画『千年の一滴 だし しょうゆ』(公開中)が注目を集めている。

和食の基本中の基本である「だし」と「しょうゆ」について、現代人はいかに無知であったか――この映画を観ると、我々は皆、思い知らされるはずだ。だが、「和食ブーム」と裏腹に、先祖から受け継がれてきたこの叡智(えいち)の結晶が今、危機に瀕(ひん)している? そこで、監督の柴田昌平さんに話を聞いた!

***

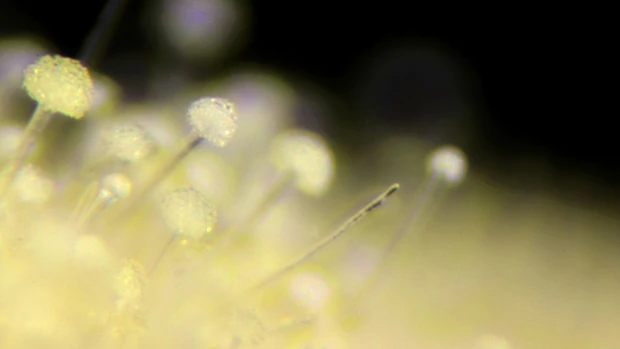

映画は「だし」編、「しょうゆ」編の2本立て構成だが、最も驚かされたのが「しょうゆ」編で紹介される「アスペルギルス・オリゼ」という麹菌(こうじきん)の存在だ。日本酒、味噌、しょうゆの製造に使われているカビだが、もともと自然界にはなく、日本人が作り出したものなのだという!

「もともと自然界にはアスペルギルス・フラブスという菌があって、日本人はおよそ千年前、これを使って酒を造り始めました。室町時代になると『種麹屋』あるいは『もやし屋』と呼ばれる、この菌を扱う専門業者が現れます。

フラブスは米を糖に変えることができるのですが、毒素も生み出す。種麹屋たちが“良い菌”を取捨選択していく中で、毒素や臭みを排し、複数の核を持ち安定した品質を保つ“オリゼ”が生まれました。いわば、日本人は“世界最古のバイオビジネス”をやっていたのです」

日本人が千年かけて生み出した麹菌、オリゼ (c)プロダクション・エイシア/NHK

日本人が千年かけて生み出した麹菌、オリゼ (c)プロダクション・エイシア/NHK

映画に登場する麹菌研究者の解説によると、「おいしい種麹屋は生き残り、おいしくない種麹屋は潰れていった」。市場原理で淘汰(とうた)されていく過程でオリゼは生まれたのだ。その誕生の時期はいつなのか?

「江戸時代、しょうゆはフランスに輸出されていたのですが、18世紀にフランスで出版された『百科全書』には、『中国のしょうゆに比べ、日本のしょうゆはおいしい』といった記述があります。遅くともその時点ですでにオリゼは誕生していたのでしょう」

おとぎ話ではなかった「花咲かじいさん」

「澤井醤油本店」の5代目主人が、麹の成長を見守る (c)プロダクション・エイシア/NHK

「澤井醤油本店」の5代目主人が、麹の成長を見守る (c)プロダクション・エイシア/NHK

映画は、創業130年のしょうゆ屋の一年間を追う。桜の季節、町家の二階に畑のように敷き詰めた大豆の上に、麹の種となるオリゼを蒔(ま)きながら、職人は「枯れ木に花を咲かせましょう」と唱える。オリゼは大豆を分解しながら育ち、一週間後には一面、緑色の「花畑」になる。

「『花咲かじいさん』はただのおとぎ話ではなかったのだと納得しました。花咲かじいさんは桜の木に灰を蒔きますが、昔は酒を造るときに、炊いたご飯の上にツバキの灰を蒔いて麹を作っていた。すると雑菌は死に、オリゼだけが生育するんです」

日本の食文化を支えてきた目に見えないミクロの自然。だが、柴田監督によると、オリゼを扱う種麹屋は現在、全国で10軒しかなく、うち本格的に稼動しているのは5軒だけだという。

しょうゆに関しては独自の菌を培養している大手メーカーもあるが、日本酒の100%、味噌のほとんどはこの5軒が提供するオリゼによって造られている。この5軒が潰れたら、日本酒がなくなるということか?

「ちゃんと消費されている限りは大丈夫でしょうが、最近は日本酒を飲む人が少なくなってきていますからね…。だから僕は今、一生懸命飲んでいます(笑)」

オリゼによって造られた酒やしょうゆを、日本人は何百年にもわたり消費してきた。安全であることは経験的にわかっていたが、長らく「オリゼも毒を持っているかもしれない」と疑われていたという。ゲノム解析によって、その安全性と価値が証明されたのは2005年のことだ。翌年にはオリゼは「国菌」に認定され、より広い分野での活用が期待されている。

だし誕生の背景に、仏教の「肉食禁止令」

京都の料亭「祇園 川上」の主人が鍋のだしにしょうゆを加える。「だし目線」で撮影したユニークな映像だ (c)プロダクション・エイシア/NHK

京都の料亭「祇園 川上」の主人が鍋のだしにしょうゆを加える。「だし目線」で撮影したユニークな映像だ (c)プロダクション・エイシア/NHK

一方の「だし」もまた、日本人が生み出した人類史の“食の革命”だ。映画は、北海道の昆布漁師、鹿児島県のカツオ節職人、宮崎県でシイタケを栽培する焼畑農家の営みを描く。皆、古くからの知恵を受け継ぎ実践している。その仕事ぶりについては映画を観てもらいたいが、そもそもだしはどのように生まれたのか?

「その背景には、肉食を忌(い)む仏教の伝来があります。朝廷はたびたび肉食禁止令を発布し、江戸時代には非肉食文化が庶民にまで完全に浸透した。人間だって動物ですから肉を食べたい。その根源的な欲求を捨てるのは相当なことですよね。そして、肉に代わる“うまみ”を求めて生まれたのが“だし”でした」

カツオ節のルーツについての文献は多数あり、古くは『古事記』に「型魚」という言葉で登場する。江戸時代に紀州の漁師が加工技術を大きく発展させ、全国に広まっていった。だが、昆布や干しシイタケの歴史を記録した資料はほとんどない、と柴田監督は言う。

「映画には宮崎県椎葉村で焼畑農業を営む椎葉クニ子さん(90歳)が出演しています。彼女は『鉈目法(なためほう)』という原始的な方法でシイタケを栽培します。これは僕の想像ですが、こういった山に生きる民の次男や三男が技術を持って出稼ぎに行くことで各地に広まっていったのではないかと思います」

スピードや効率が優先される大量消費社会において、手間がかかる土着の伝統技術はその担い手を年々減らしている。この映画は、いずれ人知れず消滅してしまうかもしれない文化の貴重な記録なのだ。

「和食」が生き残れるカギは?

「僕の母方の実家が蕎麦屋で、祖母はだしを取るのが上手でした。カツオ節に鯖のだしを合わせたりしていましたね。日本では伝統的に赤ちゃんが母乳の次に口にするものはだしだったんです。人間の味覚は生まれて数年間で決まり、幼い頃にだしに慣れ親しめば、大人になっても和食を好むようになる」

映画には、生後6ヵ月の赤ちゃんが最初の離乳食として、だしで米を煮た十倍粥を口にする印象的なシーンがある。そこには監督のメッセージが込められている。

「ジャンクフードばかり食べていたら、和食は滅びると思いませんか?」

和食の伝統を受け継ぐのは、それを食べる人間の「舌」でもあるのだ。

「この映画は、全国の中学校の家庭科の時間で観てほしいというのが最終的な目標です。子供たちに『自分の食べるもの』について考えてもらえたら嬉しいですね」

「菌やだしの視点になって撮影した」という本作は、見たこともない美しい映像でミクロな自然や、料理人や職人たちの匠(たくみ)の技を描き出している。鑑賞後、和食や日本酒がより一層おいしくいただけること請け合いだ。

■柴田昌平(しばた・しょうへい) 1963年生まれ、東京都出身。NHK、民族文化映像研究所を経て、現在、映像製作会社プロダクション・エイシア代表。映画作品に『ひめゆり』(2007年)、『森聞き』(10年)がある。『ひめゆり』は沖縄のひめゆり学徒生存者22名の証言を記録し、キネマ旬報ベストテン1位(文化映画部門)など多数の賞を受賞。テレビ作品もNHKスペシャル『クニ子おばばと不思議の森』(12年)など多数。本作『千年の一滴 だし しょうゆ』は、13年放送のNHKスペシャル『和食 千年の味のミステリー』をベースに製作された

■日仏合作ドキュメンタリー『千年の一滴 だし しょうゆ』

プロダクション・エイシア配給 東京・ポレポレ東中野で絶賛公開中!(全国で順次公開予定)

詳細はコチラ 【http://www.asia-documentary.com/dashi_shoyu/】

■日仏合作ドキュメンタリー『千年の一滴 だし しょうゆ』

プロダクション・エイシア配給 東京・ポレポレ東中野で絶賛公開中!(全国で順次公開予定)

詳細はコチラ 【http://www.asia-documentary.com/dashi_shoyu/】

http://youtu.be/hbc9tDBufoI

(取材・文/中込勇気 撮影/宮地麻里子)