故郷・新潟の大先輩である坂口安吾の「ことば」たちと向き合う作業を通じて、自身の中で「考えの贅肉」が落ちていったと語る藤沢周氏

故郷・新潟の大先輩である坂口安吾の「ことば」たちと向き合う作業を通じて、自身の中で「考えの贅肉」が落ちていったと語る藤沢周氏

「人生五十年のうち、五年分くらいは空想である」 「個人の自由がなければ、人生はゼロに等しい」 「人は必ず死なねばならぬ。これのみが力の唯一の源泉である」 「素朴や静寂に徹するよりも、むしろ俗悪に徹することだ」

いずれも、戦前から戦後にかけて活躍し、太宰治らと共に「無頼派」を代表する作家のひとりとして知られる、坂口安吾の「ことば」である。

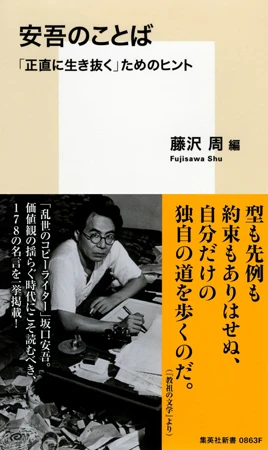

その鋭い批評精神と独特な「人間観」に裏打ちされた安吾の「ことば」を代表作『堕落論』はじめ、膨大な作品群の中から選び抜き、価値観の揺らぐ「この時代」を生きるためのヒントとして光を当てたのが、安吾と同じ新潟県出身の芥川賞作家・藤沢周氏の『安吾のことば 「正直に生き抜く」ためのヒント』(集英社新書)だ。

藤沢氏が、「同郷の先輩」の作品との対話を通じて「宝探し」のように拾い集めた178の名言が時代を超え、今を生きる私たちの心に鋭く、力強く訴えかけてくるのはなぜなのか?

***

─実を言うと、これまで坂口安吾の作品をほとんど読んだことがなかったのですが、本書に取り上げられた安吾の「ことば」が驚くほどの「現代性」を帯びていることに驚きました。

藤沢 私自身、この本を作りながらそれと同じことを感じていました。坂口安吾という作家は生前、膨大な量の作品を残していますが、その中で彼は常に「命」と「自由」という2点について、考え抜いた人だと思います。

この「命」と「自由」への思索の中で、「生きるために必要なことはなんなのか」という問いの答えを徹底的に追及し続けた彼の「ことば」だからこそ、戦前から戦後に書かれたものでも、今の人たちに時代を超えて響いてくるのではないでしょうか。

ただ、そんな安吾のことばも、10代前半だと「このオッサン、何を言ってるのかわかんない」と感じる人もいるかもしれません。彼のことばの中には、自分の力で生きてみて、初めてその意味に気づくものも多いからです。しかし、若い人でも日々をただ安穏と過ごしていない、少し「エッジの立った」人たちには、バーンと心に響いてくる「何か」があるはずです。

─藤沢さんは若い頃、同郷の大作家である安吾の作品から距離を置いていたということですが…。

藤沢 新潟には「実学主義」の風土というか、「役に立たないこと」を無視したりバカにしたりする空気があって、「芸術や文学みたいなことを男はやるな」という土地柄で育ったものですから、私自身、若い時は文学には全く縁がありませんでした。

かつて安吾も眺めていたであろう、新潟の暗い冬と激しい海を眺めながら、私もまた自分なりに内省的な日々を送っていたけれど、当時はまだそれを表現する方法と出会っていなかったとも言えます。

ところが、大学生になって故郷を離れることになり、やがて文学に興味を持ち始めた時にふと、坂口安吾という「故郷の先輩」がいたことを思い出して「堕落論」を開いてみたら「あーっ」と思った。

それが私の「安吾」との出会いで、もっと若い時に出会っていたら、逆に作家になろうとは思わなかったでしょうね。

「最後は裸の人間として、生身の人間に立ち帰って考えろ!」

─藤沢さんの「故郷・新潟」への想いも、この本を作る上での大きなモチベーションになったのでしょうか?

藤沢 そうですね。新潟は北前船の交易で栄え、江戸時代の末期から明治初期には日本一の人口を誇るほど豊かな都市だったのですが、桂離宮の美しさを海外に紹介するなど日本文化への造詣が深かったドイツの建築家ブルーノ・タウトをして「世界一俗悪な都市」と呼ばせるほどの「魔都」でもあった…。

これに対して、安吾は後年、「俗悪で何が悪い!」と逆に開き直ることで、彼一流の文化感を示しているのですが、そんな現実的な思考が幅を利かす「魔都」新潟にあって、それに全く馴染めない、「面白くない」と感じる「少数派」がいる。

─言うなれば「新潟マイノリティ」ですね?

藤沢 そう。彼らは時々、垂直性の突き抜けたエネルギーを持って、とんでもないことをしたりする。そんな「新潟マイノリティ」の代表が、まさに安吾だったりするわけです。

暗い新潟の冬の間、雪景色を眺めながら内省的な気持ちになって、自分の内側に「ことば」が溜まってゆく、そして海に出るとものすごい荒波が「ノイズ」を吹き飛ばしてくれる…。その繰り返しの中で残っていったものを「自分のことば」にしていくという作業を私も経験したし、故郷の大先輩である安吾もおそらく経験していたのではないかと思いますね。

─そうした故郷を巡る藤沢さんと安吾のローカルな繋がりが重要な基礎を支えているにもかかわらず、この本で出会う「安吾のことば」はいずれもシンプルで力強く、普遍的です。

藤沢 本当にそうですね。「魔物のような時代の感情」という表現や「昔に復旧することを正義としてはならない」という『戦争論』の中のことばも、ずっと昔に書かれたものなのに、まるで今の日本に向けられているようだと、改めて興奮しました。

社会がスクラップ&ビルドを繰り返し、「イノベーション」ということばの裏側で、これまで積み重ねてきた歴史的な堆積物までがそのたびに「更地」にされ、平準化されてしまう…。そうやって価値観がどんどん多様化する中で「何を信じていいのかわからない」、あるいは「何も信じられない」世界を私たちは生きている。冷たい経済の論理で「数式」や「確率」に縛られた「近代」からハミ出てしまう「生身の人間性」をどうやって救い上げるのか? そこに文学の役目があるはずです。

「堕落論」で「堕ちよ」「生きよ」と語りかける安吾は「最後は裸の人間として、生身の人間に立ち帰って考えろ!」と、「世界も社会も、結局は生身の人間の集合体でしかないのだから、開き直って、見つめ直してみろ」というメッセージを放っている。

それは故郷・新潟の「実学主義」からハミ出した、安吾自身の経験から生まれたものかもしれませんが、結果的に「近代というシステム」の中で迷い、居場所を失っている現代の人たちが、一度、立ち止まって考えるための「大切なヒント」になるのだと思います。

社会の不合理を脱ぎ捨てて「生きていく」時に

─ただ、「肩書や社会のしがらみなど、色々なモノを脱ぎ捨て、素っ裸の人間に返って生きる」ことは、実際にはとても大変で勇気のいることですよね。

藤沢 確かに、何かに「帰属する」って、すごく安心で楽なことですし、傷つくことも少ないですよね。でも、それで本当に幸せなのか、自分はなんのために生きているのか…という疑問を感じた時に「安吾のことば」は背中を押してくれる。

そのことばは鋭く、キツイので、時には殴られたような気にもなるけれど、一方で優しく抱き寄せて、励ましてくれることもある…。そのへんが「安吾兄貴」の魅力だと思います。

ちなみに、私は学校教育を一切信用していなくて、敢えて言えば「学校」には雑多な人間との交流を楽しみ想像力を養うための場所ということぐらいしか意味がないと思っているのですが、その学校でイジメに遭っていて、自分の居場所がないなら、迷わず「逃げなさい」「飛び出しなさい」と言ってあげたい。そういう社会の不合理を脱ぎ捨てて「生きていく」時に安吾を読めば、すごく力になるんじゃないかと思います。

─今回、「同郷の大先輩」である安吾の膨大な作品と改めて向き合い、その中から印象的な「ことばたち」を選んで、そのひとつひとつにコメントを書き加えていく作業を通じて、藤沢さんご自身の中にも、何か変化のようなものはありましたか?

藤沢 書き終えた時に、自分の中の雑音というか「考えの贅肉」が落ちていった感じがしました。自分が本当にこれからやらなきゃいけないことはなんなのか? これから先の自分の生き方、文学と人生の両面で本当に大切なものはなんなのかということを気付かせてくれるような、そんな体験だった気がしますね。

●藤沢周(ふじさわ・しゅう) 1959年、新潟県新潟市生まれ。作家。93年、『ゾーンを左に曲がれ』で作家デビュー。98年、『ブエノスアイレス午前零時』で第119回芥川賞受賞。『サイゴン・ピックアップ』『オレンジ・アンド・タール』『箱崎ジャンクション』『雨月』『さだめ』『幻夢』『心中抄』『キルリアン』『波羅蜜』『武曲』『武蔵無常』など著書多数

●『安吾のことば 「正直に生き抜く」ためのヒント』

集英社新書 720円+税

●『安吾のことば 「正直に生き抜く」ためのヒント』

集英社新書 720円+税

(取材・文/川喜田 研)