100万部を超える大ヒットとなった『悩む力』(集英社新書)は、刊行後10年が経った現在でも版を重ねるロングセラーだ。混迷を深める時代を切り拓くには「悩む力」こそが大切だと訴えた鮮烈なメッセージは、今なお多くの読者の心をとらえ続けている。

この10年、姜尚中氏自身も数多くの苦難を経験し、深い「悩みの海」を渡ってきたという。10月17日発売の新刊『母の教え 10年後の「悩む力」』(集英社新書)は、そんな彼が到達した新たな境地を率直に綴った一冊だ。70歳を目前にした人生の「林住期」に入り、姜尚中氏は何を思い、伝えようとしているのだろうか。

* * *

──『悩む力』では文豪・夏目漱石と社会学者のマックス・ウェーバーを手がかりにされた姜さんですが、今回は、タイトルにもあるように、現在の姜さんの「羅針盤」になっているという、お母様の「教え」がテーマになっています。なぜ今、「母の教え」なのでしょうか。

姜 もちろん「悩む力」は今でも大切だと思っていますよ。ただ、その先に何があるのか知りたい、この10年でぼくが何を考えていたのか知りたい、という気持ちを抱いておられる方も多いのではないかと感じています。

『悩む力』を書いたときは、ぼくの中にまだどこか楽観しているようなところがありました。しかしその後、自分のことで言えば母や息子が世を去り、日本という国も東日本大震災という巨大な悲劇に見舞われ、さらに多くの災害が人々を襲いました。

被災地や原発事故の汚染地域を歩きながら、途方に暮れていたとき、改めて「情け」「憐れ」「食べることは生きること」といった亡き母の教えが鮮明に甦り、生きる指針となることを強く感じたのです。この本は、そんな母の教えを少しでも伝えることができれば、という思いから生まれたものです。

──本の中では、「この数年、母が私に憑依しているとしか思えないほどの生々しい感覚が、どんどん強まってきている」と書かれています。

姜 在日1世として生きた母の生涯については、『母―オモニ―』(集英社)という小説でも書きました。しかし現実には年月を経るとともに、母の存在が自分の中からだんだんと薄らいでいたのも確かです。若い頃には空気のように無意識に聞いていた母の言葉は、中年になって忙しく活躍するようになると、貧しい時代の古ぼけた遺産のように感じられ、いつしか忘れるようになっていました。

ところが還暦を過ぎて、東日本大震災という巨大災害に遭い、さらには最愛の息子に先立たれるという悲劇が起こりました。悲しみと絶望のどん底にあえぐ中、最後の最後で自分のことを支えてくれたのは、母の言葉だったのです。

どんなときでも病むことなく、前向きに生きることができたのは、母の3つの「教え」の中でも、特に食べることの大切さがぼくの中に染み込んでいたからだと思います。

■人間は、「歩く食道」である!?

──「食」にかんする、お母さまの教えとはどのようなものですか?

姜 母は人間を「歩く食道」に見立てていました。ユニークで面白い表現でしょう? つまり、どんな偉い人も貧乏人も、人間は結局、みんな口から食べて尻から出して生きているのだから、ありきたりだけど、三度々々しっかり食べないといけないよ、ということです。

生まれたばかりの長男を栄養失調で亡くした経験のある母は、贅沢ではなくても豊かな食生活を惜しみなく家族に与えてくれました。韓国料理というと焼き肉を連想する方も多いと思いますが、我が家では季節の野菜や魚がふんだんに食卓に上りました。

ぼくがこの年までほとんど大きな病気もせずにこられたのは、そうやって母が旬のものをたくさん食べさせてくれたおかげだと、つくづく思います。

──ちなみに、今でも食べたいと思う「おふくろの味」はありますか。

姜 『母の教え』の中では、フキの葉に包んだご飯やもち米とカラムラサキツツジの花でつくったファジョン(花煎)の思い出について書きましたが、実は一番食べたい「母の味」は、いわゆる「どじょう汁」です。

どじょうを徹底的にアク抜きして、青い葉野菜とグツグツ煮て、ドロドロにしたようなものをご飯と一緒に食べると、体調が悪くても、汗をたくさんかいて、すぐに元気になれました。つくるのに随分手間がかかっただろうと思いますが、母にしかつくれない味で、今でも特に体力が落ちる夏場などは「どじょう汁があればなあ」と恋しく思います。

それから、母はキュウリをよく使っていましたね。暑くて食欲がないときなど、キュウリを千切りにして冷たいゴマ汁をかけて食べさせてくれました。だから、キュウリは今でも大好きで、自宅の小さな菜園でもキュウリを育てています。

──菜園で野菜をつくり始めたのは、6年前に高原へと転居されてからのことですね。

姜 菜園といってもごく小さなものですが、妻が特に張り切って、いろいろな野菜をつくっています。今年はズッキーニが豊作で、今まであまり食べたこともなかったのに、とても好きになりました。いつか、今年は失敗してしまった好物のトマト、それから本当に美味しい大根も収穫できるようになるといいなと思っています。

■山には「孤独の幸せ」がある

──なぜ移住先は「山がいい」と思われたのでしょうか。

姜 生前、ぼくの父は「海の家を建てたい」と、熊本・天草の海辺に小さな家をつくりました。結局、父自身は家ができあがる前に亡くなってしまったのですが、元気だった頃の母や幼かった子どもたちで一緒に、その家でよく過ごしたものです。

だから、海もけっして嫌いではないのですが、海はどこか単調なところがあると経験上わかっていました。四季の変化や棲んでいる生き物、自然の多様さということを考えると、棲むなら山がいいと思ったんですね。

東京に出るには時間がかかり不便ですが、五感に心地よく、しっとりと静かに過ぎていく高原の時間は「孤独の幸せ」を運んできてくれます。

──「孤独の幸せ」、ですか。

姜 ぼくはどちらかというと、人と関わるより、ひとりでいる方が好きな性格です。母も「人はね、裸で生まれて、裸で死んでいくと」なんて言っていましたが、人間、生まれたときと死ぬときは、結局ひとりです。それは、人間が背負った因果のようなものでしょう。

都会にいると、一見にぎやかなようでいて、かえって孤独が際立ってしまうと思いませんか。哲学者の三木清も『人生論ノート』のなかで、「孤独は山になく、街にある。一人の人間にあるのでなく、大勢の人間の『間』にあるのである」と書いています。

山は孤独を癒やし、孤独を愉しむことすらできる場所なのです。休日の午後など、どこまでも続く高原の空を眺め、流れるままの意識にひとり身を任せてもの想いにふける時間は、まさに至福のひとときです。

ひとりになりたい、という気持ちは、高原に棲むようになってますます強まりました。それで思いついたのが「孤独のゴルフ」です。それまで「ゴルフを始めたら、人間終わりだな」とか、「静止している球を、長いしゃもじで叩いてモグラの穴みたいなものに入れて、何が楽しいんだ」なんて言って嫌っていたのですが、いつしか魅力にはまり、近所に安い料金でひとりで楽しめる場所をみつけたこともあって、ときどき通うようになりました。

高原の木々や乾いた空気に囲まれ、他に誰もいないグリーンでゴルフに興じていると、本当に心地よい孤独の時間を味わえます。良いショットが出たときには、思わず絶叫することもありますね。こんな話をしていると、「姜さん、ゴルフは複数の人と一緒にやる、社交的なものなんですよ」なんて言われてしまいますが(笑)。

■母の教えを唯一破ったのは......

──本書では様々な「母の教え」について書かれていますが、姜さんが唯一お母さまの教えに背かれたのは、「猫を飼う」ことですね。

姜 これも考えれば考えるほど、不思議な成り行きです(笑)。母は占いやシャーマンを信じるなど、素朴な民間信仰の世界に生きていたためか、ものすごく験担ぎをする人でした。そのひとつが「猫は祟りがある」というもので、とにかく猫を毛嫌いしていました。

それで、ぼく自身もこれまでなんとなく猫を避けてきたのですが、ひょんなことで2匹の猫を飼うようになって、今ではすっかり、猫の謎めいた魅力の虜になっています。

ルークというオス猫が先にやってきて、その後、チョコラというメスが加わりました。ところが、この2匹がどうもうまくいかない。ルークが遊びたくてちょっかいを出すと、チョコラが「ヴーッ!」と唸り、冷戦状態になってしまいます。性格も真逆で、まったく気が合いません。

──どうして2匹はうまくいかないのでしょうか。

姜 なぜこうも相性が悪いのかと考えてみると、もともとチョコラは野良猫だったのを拾われてきたので、ブリーダーに大事に育てられた"お坊ちゃん"のルークは物足りないのかもしれません。

でも、外に野良猫が来ているのを窓越しに発見したときなどは、2匹がなんとなく接近したりする様子があって、ちょっと惹かれ合っているような雰囲気も見られるので微笑ましいですね。

たとえば、ここでさらにゴールデンリトリバーのようなおとなしい犬が加わったら、そんな2匹がもう少し仲良くなれるかもしれない、と考えたりもします。

といっても、ぼくがもっと家にいられるようにならないと難しいでしょうか。飼うなら最後までとなると、我々の寿命もこの先わからないので、ちょっと二の足を踏んでいるところです。

■自分は何歳になっても、マザコンだけんね!

──けっこう重要な家庭の決定を、猫に握られていることになりますね。姜さんの溺愛ぶりがわかります(笑)。もしお母様が猫と暮らす今の姜さんを見たら、どんな反応をされたと思いますか。

姜 下手をすると、卒倒してしまったかもしれません(笑)。でも、振り返ってみるとおもしろいことに、亡くなる4、5年前から、母はあまり験担ぎをしなくなったんです。

ウェーバーの言葉を借りれば「魔術からの解放」ということになるのでしょうが、母の言葉で表現するなら「もう、迷信はよかけんね」という感じでしょうか。だから、猫を飼っていることについても案外気にしなかったかもしれません。

験担ぎや占いを信じていたのは、母が苦労の多い一生を送ったことと関係しているでしょう。それなのに、晩年はまるで憑き物が落ちたように、いろいろな苦しみや悲しみ、恐れのようなものがなくなり、すべてを静かに受け入れているようでした。

そんなふうに、苦しみも悲しみもすべて従容として受け入れられるということが、結局、一番強いのだと思います。

──「男はみんなマザコンである」などということも、しばしば言われます。姜さんは自分のことをマザコンだと思いますか?

姜 ぼく自身、古希も近づき死を意識せざるを得ない年になってみると、究極的には母の姿がこれからの道しるべとなっているという気がしてなりません。まだ覚悟など全然できていませんが、やがて来る死への備えは、母にならえばいい......そんなふうに思いながら、人生という旅の途上を生きていこうと思っています。

こんな風に、肝心なところでいちばん頼りにするのが母なのだということを考えると、結局、ぼくは何歳になってもマザコンのままだということなのかもしれませんね(笑)。

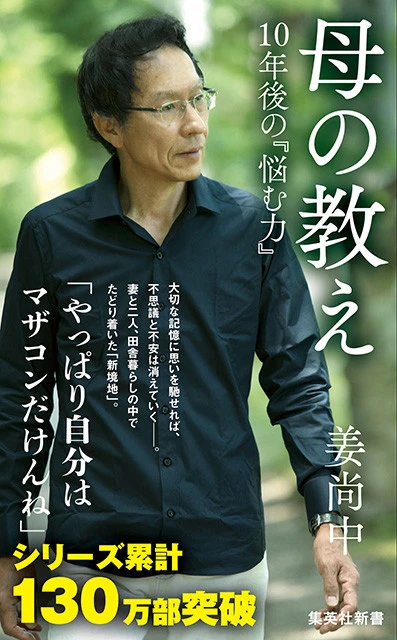

■「母の教え:10年後の『悩む力』」

首都圏の住み慣れた自宅を引き払い、これまでの生活をリセットして東京近郊の高原へと移住した著者は、それをきっかけに、今までとは違った眼差しで世界や同時代を眺めるようになった。慣れない土いじりや野菜作りに精を出していると、悲喜こもごもの思い出が、やさしい風や、やわらかな雨のように心を撫でていく。今は亡き、母、父、息子、叔父、先生、友達。今なら言える。すべての愛すべき人たちの思い出こそが私の故郷であり、私の先生だったのだと――。

初めての「田舎暮らしエッセイ」という器に載せて、これまでになく素直な気持ちで来し方行く末を存分に綴った、姜尚中流の"林住記"。累計130万部の、『悩む力』シリーズ第3弾。

■姜尚中(カンサンジュン)

1950年生まれ。政治学者。東京大学名誉教授。現在、熊本県立劇場理事長兼館長、鎮西学院学院長。著書は100万部超の大ベストセラー『悩む力』とその第二弾『続・悩む力』のほか、『ナショナリズム』『日朝関係の克服』『在日』『姜尚中の政治学入門』『リーダーは半歩前を歩け』『あなたは誰? 私はここにいる』『心の力』『悪の力』『漱石のことば』など多数。小説作品には、いずれも30万部を超えた『母―オモニ―』と『心』がある。