地球から5500万光年の距離にあり、太陽の65億倍の質量を持つ、おとめ座銀河団M87銀河の中心にある超巨大ブラックホール。(C)EHT Collaboration

地球から5500万光年の距離にあり、太陽の65億倍の質量を持つ、おとめ座銀河団M87銀河の中心にある超巨大ブラックホール。(C)EHT Collaboration

4月10日、日本を含む国際研究チームが、初めてブラックホールの撮影に成功したと発表!

この映像と研究からわかったことは、なんなのか? そのチームの主要メンバーに最新情報を聞いた!

* * *

■細い麺のように吸い込まれていく

「歴史的快挙!」「ノーベル賞級の成果!」と称賛された「ブラックホールの撮影成功」のニュース。そもそもブラックホールとはなんなのか? いったい何がすごいのか?

今回の撮影に成功した国際研究チームの主要メンバーで、国立天文台水沢VLBI観測所の秦 和弘(はだ・かずひろ)助教に聞いた。

――ブラックホールって、「なんでも吸い込む星」という認識で合ってますか?

秦 はい。ブラックホールは、約100年前に理論物理学者、アインシュタインが「一般相対性理論によると、なんでも吸い込んでしまう天体があるよ」と予想した天体です。

一般相対性理論を簡単に説明すると「質量のあるものの周りは歪(ゆが)む」ということ。例えば、ゴム膜をピンと張って平面になっているところに、重さのあるボールを置くと、そのゴム膜の周りは沈みますよね。それが歪められた空間の形です。その重さと密度をどんどん凝縮していって、極限状態になったものがブラックホールなんです。

――は、はい(汗)。

秦 でも、当時は誰もそれを信じていませんでした。しかし、1930年代になると「星がどうやってできるか」という研究が盛んになり、「質量が太陽の8倍から30倍以上の星は、一生の最後に大爆発を起こして、残骸がブラックホールになる」ということが提唱され始めました。

――大爆発を起こすと、なんでブラックホールになるんですか?

秦 爆発は星の表面が外側に向かって吹き飛びますよね。一方で、星の核となる部分は爆発の反作用で縮まっていきます。これを「爆縮」といいますが、核がものすごく高密度になり重たくなっていく。それがさらに強い重力をつくり出し、やがて自分自身がつくる重力に耐えられず、さらにまた潰れていく。これがアインシュタインの予想していた、重さと密度の極限状態の環境なんです。

――ということは、ブラックホールは穴じゃないんですね?

秦 時空に吸い込まれるという意味では穴でいいかもしれませんが、われわれは「天体」と呼んでいます。それは大きさが定義できるからです。ただ、太陽や地球と違うのは、太陽や地球には地面のような表面がありますが、ブラックホールには表面がありません。境界線があるだけです。その境界線の内側に入ると、もう二度と出てこられなくなってしまいます。

――内側に入ると、吸い込まれちゃうということですか?

秦 はい。内側に入ると強い重力で引き寄せられる。例えば、人間が足からブラックホールに吸い込まれると、足にかかる重力と頭にかかる重力が違っていて、足のほうが強く引っ張られる。すると......。

――体が伸びていく!?

秦 そう。われわれはスパゲティ化と言っているんですが、細い麺のような形で吸い込まれていきます。

――どんどん吸い込まれていくと、中はどんな状態になっているんですか?

秦 中は、ひと言で言うと「われわれは知りようがない」んです。境界線の中に入ると、すべての情報は外に出てこないので、そこで何が起こっているのかを知る方法がない。おそらく、ひたすら圧縮されて、中心に向かっていくだけという想像はできますが......。

■銀河の真ん中にブラックホールがある

――ブラックホールになる星って、もともと決まっているんですか?

秦 宇宙には大きく分けて、「普通のブラックホール」と「超巨大ブラックホール」の2種類があります。今回撮影に成功したM87銀河のブラックホールは、超巨大ブラックホールで、このような大きなブラックホールがどうやってできるのかわかっていません。

実は、これが現在の天文学の一番の謎なんです。普通のブラックホールは、先ほど言ったように、太陽の約8倍から30倍の星の最後の姿です。

――なんで、超巨大ブラックホールのでき方はわからないんですか?

秦 大きすぎるんです。星の一生の最後にできるブラックホールは、せいぜい太陽の数十倍ですが、M87のは65億倍。宇宙に太陽の65億倍の星があるかというと、ありません。

星には大きさに限界があって、大きすぎるとエネルギーを早く出しすぎて、自分自身を維持できない。すぐに寿命が尽きてしまうんです。星が安定して存在するためには、太陽の数十倍から数百倍の大きさが限界です。

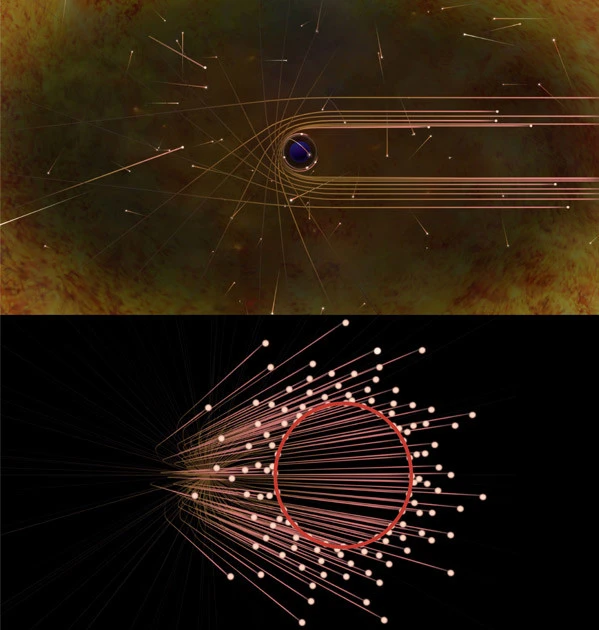

光が一定の距離以上ブラックホールに近づくと重力に捕らえられ、ブラックホールを周回しながら吸い込まれてしまう。距離がある程度遠い光は進行方向が曲げられる(上図)。下図は地球から見えるブラックホールの光を斜めから見たもの。内側は光が地球に届かないため地球からは黒い影になる。(C)Nicolle R.Fuller/NSF

光が一定の距離以上ブラックホールに近づくと重力に捕らえられ、ブラックホールを周回しながら吸い込まれてしまう。距離がある程度遠い光は進行方向が曲げられる(上図)。下図は地球から見えるブラックホールの光を斜めから見たもの。内側は光が地球に届かないため地球からは黒い影になる。(C)Nicolle R.Fuller/NSF

――じゃあ、今回撮影されたブラックホールは、ありえない大きさのものだと。

秦 はい。ブラックホールが大きくなるための一番簡単な方法は、ひたすらものを吸い込み続けることです。

宇宙の年齢は今、138億歳といわれていますが、最近の観測では宇宙が誕生して約10億年後には超巨大ブラックホールとおぼしき天体が観測されています。

仮に宇宙が誕生した瞬間にブラックホールが1個あって、それが10億年間ずっとものを吸い込み続けていたらどれくらいの大きさになるのか計算をした人がいました。結果は、せいぜい数百万倍くらいにしかならないということです。だから、このM87銀河のブラックホールはありえない大きさなんです。

――でも、超巨大ブラックホールがあるということは、何か理由があるんですよね。

秦 そうです。これは、なぜなのか原因がわかっていないんですが、観測してわかっていることは、宇宙には銀河がおよそ1000億くらいあって、それぞれの中心部に太陽の数百万倍から、約百億倍の巨大なブラックホールがあるということです。

――へー。すごい。

秦 じゃあ、銀河の真ん中になんであるのかというと、その理由は不明なんです。

――まだまだ謎が多いんですね。

秦 そうですね。

■ブラックホールが宇宙をつくった?

――ところで、今回撮影されたM87銀河の超巨大ブラックホールって、地球からどれくらい離れているんですか?

秦 われわれのいる地球や太陽がある天の川銀河から、5500万光年離れています。

――それは、お隣さんくらいの感じですか?

秦 お隣さんのお隣さんですね。われわれの所属する天の川銀河のブラックホールを見ようとすると、中心に向かっていくので障害物が多すぎる。お隣さんのアンドロメダ銀河は、それほど大きくなくて暗い。それで、お隣のお隣の大きくて明るいM87銀河のブラックホールをターゲットにしました。

M87銀河の中心の超巨大ブラックホール周辺のイメージ図。(C)Jordy Davelaar et al./Radboud University/BlackHoleCam.

M87銀河の中心の超巨大ブラックホール周辺のイメージ図。(C)Jordy Davelaar et al./Radboud University/BlackHoleCam.

――今回、写真が撮れたことで、わかったことってなんですか?

秦 まず、ブラックホールが本当にあったという証明ができたことです。そして、ブラックホールを観測することで、銀河がどうやってできたかがわかってくる。近年の天文学では「ブラックホールがなければ、現在の宇宙の姿は出来上がらなかったかもしれない」とまでいわれているんです。

今回撮影した写真は、ドーナツみたいに真ん中に黒い穴があって、周りがリングのように光っています。あの光は物質が吸い込まれる直前に出された強烈な電磁波で、ものすごいエネルギーを放出しています。そのエネルギーがどれくらいの温度なのかなどを観測することで、銀河にどれくらいの影響を与えるかがわかってくるんです。

例えば、あのエネルギーが銀河の物質にぶつかることで、銀河の中にある星のでき方を変えたり、銀河の形を変えたりしているかもしれない。

――なるほど。

秦 おそらく、今回の撮影で「銀河がどのように出来上がってきたのか」という研究が進むんじゃないかと思っています。

――楽しみですね!