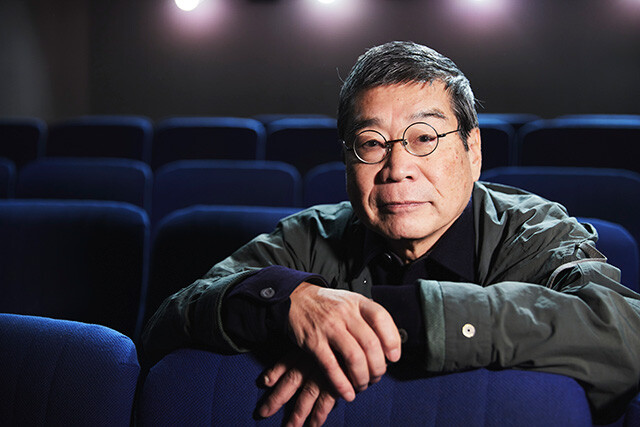

『水俣曼荼羅』の監督を務めた原一男氏

『水俣曼荼羅』の監督を務めた原一男氏

『ゆきゆきて、神軍』や『全身小説家』など過激なドキュメンタリー作品で知られる原一男(76)が、水俣を撮った。撮影に15年、編集に5年の計20年をかけた372分の大作『水俣曼荼羅』は11月27日より公開されている。

日本四大公害病のひとつとして知られる水俣病は、公式確認から65年が経った現在も、根本的解決にはほど遠い状況が続いている。本作では、患者たちやその家族の裁判闘争のみならず、水俣の人々の恋愛や結婚、水俣病を研究する学者たちの葛藤も描く。

いま、水俣では何が起きているのか? そこで描きたかったものとはーー。監督本人に迫った。

■水俣病の症状を訴える"第二世代"は増えている

――運動のピークをすぎた水俣では、いったいどんなことが起きているんでしょうか?

原 水俣病が公式に確認された当初の「劇症型」と呼ばれる症状が重い人たちは、私たちが撮影を始めた頃にはほとんど亡くなっていました。お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさんがみんな劇症型で亡くなっていったような、子どもの世代が運動の中心になっていた。

彼らは幼少期から運動神経がちょっと他の子より劣っていたり、ちょっと疲れやすいとか、そういう症状を持ってはいても、それが水俣病だというところまで気が付いていませんでした。

しかし、だんだん40代、50代、60代になっていくと、年老いてエネルギーが弱くなっていくのと反比例するように、水俣病の症状がどんどん出始めます。第二世代って言い方をしてますけど、彼らの中で「自分も水俣病なので認定してほしい、きちんとした補償を受けたい」という人の数が、実は今だんだん増えているんです。その人たちの存在が、今の裁判の流れを作ってるんですよね。

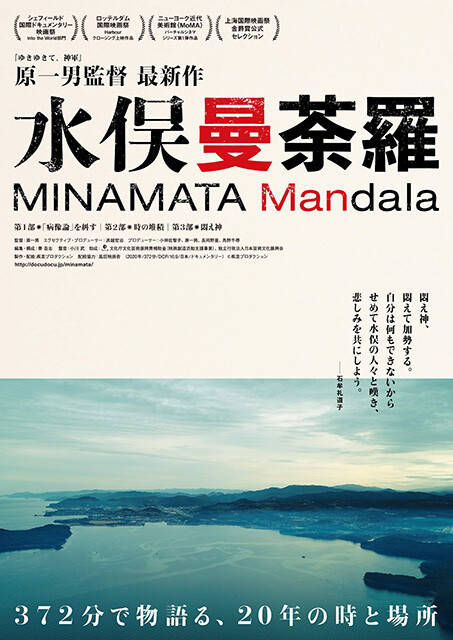

熊本県水俣市にある水俣湾

熊本県水俣市にある水俣湾

――逆に、水俣病の問題を避ける人たちもいるそうですね。

原 本当に人それぞれです。水俣病であることをオープンにすることによって、近所から「あいつは金が欲しくて、名乗りをあげたんだ」「ニセ患者だ」という中傷があるんだそうです。それが嫌だから、自分は水俣病じゃないと我慢している人がいる。さらには、運動に関わる人たちの間にも分断が生まれています。

■長年解決しないことで生まれた"分断"

――分断とは?

原 70年代に運動がピークになり、日本中を揺るがすような大きな戦いになったんだけど、基本的には裁判に勝ったり負けたりで、その都度、本格的に解決の道を歩んではいない。すると、患者さんの中で勝った人に対する憎しみ、妬みであったり、負の要素が人間関係の中に入り込んでくるんですね。それによって運動の熱気がどうも冷めていく。水俣の人たちの過酷な状況は何も変わらず、今もずっと続いているんです。

――運動のピークのころとはまた違った問題も生まれているのですね。

原 しかも、日本という社会がもとから持っている闇、矛盾というか、"膿の部分"が、長い年月をかけて水俣病固有の問題と、ものすごく複雑に絡んでいます。それによって、なかなか解決の方向へいかないしんどさがあるように思います。

――撮影の中でしんどさを感じる場面はありましたか?

原 2013年、毎年天皇皇后が出席する「全国豊かな海づくり大会」という式典の開催地に、水俣市が選ばれました。そこで、映画にも登場する緒方正実さん(水俣病患者資料館語り部の会 会長)が天皇皇后と面会することになったんです。

式典では、当時の天皇皇后(現在の上皇上皇后)が海に稚魚を放つのですが、その場所というのが、水俣湾に流れ込んだメチル水銀を含むヘドロを魚ごと汲み上げて、埋め立てた場所。それを整備して公園にして、その上で稚魚を放つということをやってるんです。だから、見方によって非常にシュールな光景なんですよ。

それに対して小説家の石牟礼道子さんが、「(水俣湾は完全にメチル水銀が除去されたわけではないから)放った稚魚が水俣病になりはしませんか」っていうメッセージを緒方さんに託しました。

『苦海浄土 わが水俣病』などで知られる石牟礼道子さん

『苦海浄土 わが水俣病』などで知られる石牟礼道子さん

――映画の中に、式典を終えた緒方さんへのインタビューのシーンがありますね。

原 どんな感想が聞けるんだろうと思っていました。ところが「天皇からすごくオーラを感じた」と言うんですよ。「遠い自分の祖先と、天皇の祖先とが、根は一つみたいなイメージを持った」という話になってくる。反論しなきゃいけないと頭では思ったけど、返す言葉がなかった。つくづく無力だなと思いました。

■水俣病は五感が破壊される

――一方で、水俣病固有の問題とは?

原 水俣病の症状について議論を突き詰めていくと、ある種のタブーにぶつかってしまい、本当にオープンに水俣病を解決しようという動きになっていかない面があるんです。

水俣病患者に起こる感覚障害のメカニズムについて、熊本大学の浴野成生(えきのしげお)教授が提唱した「脳の中枢神経説」があります。メチル水銀が人間の体に取り込まれると脳に行って、中枢神経にダメージ与えるんだそうです。すると、五感が鈍くなってしまう。五感とは、絵画や映画、音楽、料理など、人間が文明・文化を作り出したり享受する部分です。そこが破壊されるということになります。

これは、それまでの水俣病患者の認定基準の根拠だった「末梢神経説」を根底から覆すもので、関西訴訟で初めて国が採用し、勝訴の要因にもなったことは、映画の中でも描いています。

――五感が破壊されるというのは、恐ろしいことですね。

原 水銀がクジラやマグロの体内に取り込まれて今や地球全体を覆っていることを考えると、人類の存亡に関わるような大きな問題なんだけど、その意識が広がれば広がるほど、あまりの問題の大きさに立ちすくんでしまう。

ここまで語ることすら"タブー"になってしまっているので、人々の問題意識が大きなうねりになって「水俣病なんとかしなくちゃ」という議論にはなっていかないですよね。

■裁判に勝っても、身体は元には戻らない

国と熊本県が被害を拡大させた責任を、最高裁が初めて認めた関西訴訟の元原告団長・川上敏行さん

国と熊本県が被害を拡大させた責任を、最高裁が初めて認めた関西訴訟の元原告団長・川上敏行さん

――名乗りを上げた患者さんは「お金目当て」だと中傷されることもあったとのことですが、実際に賠償金をもらった患者さんたちはどのような生活になっていくのでしょうか?

原 水俣病の裁判で勝つと必ず賠償金が出ます。70年代以降、勝訴して3000万、4000万ものお金をもらった人たちが、そのお金で次々と家を建てました。すごくモダンな家で、当時「奇病御殿」と揶揄されたそうです。

いくら良い家を建てたって、劇症型の水俣病だから、みんな死んでいくんですよ。残された子どもがそこで暮らすんだけど、子どもは子どもで大人になるにしたがって、病状が出てくる。そうすると誰かに面倒見てもらう生活になっていく。

さらには、だんだん整理整頓ができなくなってくる。モダンな家が、ペンキが剥がれて、鉄が錆び、家が朽ちてくる。実際は30年、40年経つとそんなお金は消えて意味なくなるんですよね。いくら裁判に勝っても身体は元に戻らないわけですから。

二宮正医師

二宮正医師

――「脳の中枢神経説」を浴野教授と一緒に研究した二宮正医師が、ある訴訟に勝訴したあとの報告会でお酒に酔って、「裁判なんて勝っても負けてもどうでもいい」「感覚障害とは文化がなくなるということなんだ」と泣き崩れるシーンは印象的でした。

原 二宮さんの気持ちは本当によくわかりますよね。調査研究のなかで当事者たちが表立って話せないようなことを一番身近で聞いてきて、感覚障害の絶望的なまでの悲しさをわかっているからこそ「裁判なんかどうでもいいじゃん」っていうまずい言葉が出ちゃうんです。

でも、やっぱり裁判で勝つしか方法がないもんだから、今でも戦っている人たちがいる。そういう矛盾がたくさんあるけど、わかるのは、敵はやっぱり国だということです。福島の原発や、四大公害病の問題だって同じような構造を持っている。国が本格的な解決を図ろうとしない現実にみんな直面するんです。そして、敵が国であるというところに、私たちが水俣病のことを考えなきゃいけない理由があると思います。

★ドキュメンタリーの鬼才・原一男が水俣病患者の"恋のセンチメンタルジャーニー"を撮ったワケ【後編】

●原 一男(はら・かずお)

1945年6月、山口県宇部市生まれ。1972年、小林佐智子と共に疾走プロダクションを設立。同年、『さようならCP』でデビュー。74年には『極私的エロス・恋歌 1974』を発表。87年の『ゆきゆきて、神軍』が大ヒットを記録、世界的に高い評価を得る。94年に『全身小説家』、05年には初の劇映画となる『またの日の知華』を監督。2017年に『ニッポン国VS泉南石綿村』を発表。2019年、ニューヨーク近代美術館(MoMA)にて、全作品が特集上映された。同年、風狂映画舎を設立し、『れいわ一揆』を発表。2020年、『水俣曼荼羅』を完成させた

●『水俣曼荼羅』は、11月27日(土)よりシアター・イメージフォーラム他にて全国順次公開中

(©疾走プロダクション)