状態を確認するため漁船の甲板に並べられたマグロ。重さや形によって売れる値段が大きく変わる

状態を確認するため漁船の甲板に並べられたマグロ。重さや形によって売れる値段が大きく変わる

今やマグロ漁船のドキュメンタリーは年始の"隠れた定番テレビ番組"になったが、その本当の実態を知るために、『週刊プレイボーイ』本誌記者が船に乗り込んだ。世知辛いけど、時に興奮させられる"マグロ漁船の今"を見た!

* * *

■「のるかそるか」が面白い世界

「喰った! 喰った!!」

強風と雪交じりの波しぶきが舞う中、さっきまで黙りこくっていた船員たちの大声が響く。縄を引き上げていくと、海面に銀色の魚影が見えた。みんなの間に、緊張が走った――。

* * *

昨年6月から11月にかけて、マグロ漁船に10回ほど乗った。一回につき1~3日の航海になるので、日数で計算すると計4週間ほどになる。

これまで筆者はタイやヒラメを捕(と)る刺し網漁船やカニ漁船などに乗った経験があった。あるとき、取材の過程で出会ったマグロ漁船の船長にダメ元で同乗をお願いしてみたら、まさかのOK。

そうして、約半年間にわたって清水沖(静岡県)や八戸沖(青森県)、三陸沖と各地でマグロ漁船「ABC丸」(もちろん仮名)に揺られることになったのだ。

昨年11月、マグロの漁場はかなりしけていた。冬季の海は風も強いので波しぶきといえども顔に当たると痛い

昨年11月、マグロの漁場はかなりしけていた。冬季の海は風も強いので波しぶきといえども顔に当たると痛い

ちなみに今回、密着したのは近海マグロ漁(沖合漁業)だ。だいたい1~4日ぐらいで戻れる海を漁場とし、そこと港を何度も行き来する。1年以上にわたる長い航海を実施し、インド洋やシドニー沖(オーストラリア)などを漁場とするのは遠洋漁業で、マグロ漁船の世間的なイメージはこちらのほうが強いかもしれない。

ただ、素人目線ではあるが、どちらにも共通の魅力があると思う。

それは〝ギャンブル性〟だ。

沖合漁業一回の航海で、1本100万~200万円もする大物が、10本20本と水揚げされるときもあれば、それこそ釣果ゼロのときもある。

マグロは大きさや状態によって値段が大きく変わるので、お宝マグロが大漁だったときの船の雰囲気は最高だ。その半面、素寒貧(すかんぴん)なときのうら寂しさも相当なもので、船には人件費や運航費などコストだけが重くのしかかる。

マグロを含む回遊魚は暖かい海に集団で移動する。マグロ船の船長は「このあたりに出そうだ」というあたりをつけて航海計画を立てる。漁場ではソナーや「はえ縄」(後述)に取りつけるGPSなどマグロの位置を特定するテクノロジーも駆使する。

しかし、「結局、捕れるか捕れないかは8割ぐらいが〝運〟だね」(ABC丸の船長)という。この「のるかそるか」が、個人的にとても面白いと思ったのだ。

■野心ぎらつく大間の若漁師

今年1月5日、初セリが行なわれた東京・豊洲市場の様子。威勢のいい声が場内に響く

今年1月5日、初セリが行なわれた東京・豊洲市場の様子。威勢のいい声が場内に響く

「大間ブランドの失墜なんて、どうでもいいこと」

2022年11月下旬、青森県むつ市の大畑漁港で出会った漁師の工藤 猛さん(仮名)は、こう言い放った。180㎝を超える大柄な体格だが、浅黒い顔つきには幼さが残る。話している最中、ずっとアイコス(加熱式たばこ)を吸っていて、かなりのヘビースモーカーのようだ。

22年は青森県大間産のマグロにとって、試練の年となった。大間は初セリで億の値がつくこともあるマグロの本場だ。特に19年にすしチェーン「すしざんまい」を展開する喜代村(東京・中央区)が初セリで落札した1匹3億3360万円という額は、今も魚河岸の間で語り草になっている。

ところが、そのブランドに大きな傷がつく〝産地偽装疑惑〟が明るみに出たのだ。

昨年11月24日発売の『週刊文春』が報じたのは、こんな内容だ。大間のマグロは大間漁業協同組合によって【大間沖の津軽海峡で漁獲されるマグロ】と定義されていた。

しかし、実際は大間沖以外で捕れたものが多く、そのことは地元の漁師の間では公然の秘密となっていた――同年11月1日、漁協が大間漁港で水揚げしたマグロは漁場を問わず「大間のマグロ」として認める運用を突然始めた裏側を暴いた記事だった。

「大間の古い漁師は頭が固い人が多いんだ。みんな『大間のマグロ』という名前にこだわりすぎなんだよ」

そうあっけらかんと語る工藤さんは、大間からやって来た漁師だ。家族は代々マグロ漁を生業としていて、父親から仕事を継ぐことに疑問はなかったそうだ。

そのとき漁師の間では、もうじきマグロは冬場の北の海から、それよりは暖かい三陸沖に移動するともっぱらの噂だった。工藤さんも気仙沼漁港へ移動すると話す。

ただ、三陸沖で捕れたマグロは専門の仲卸がいない気仙沼漁港ではなく、大間漁港まで運んで水揚げするという。つまり、「大間のマグロ」を捕るために、気仙沼漁港にまで行くということだ。

工藤さんは「捕ったマグロが大間漁港に到着するまで品質が劣化することはない」と胸を張る。マグロは冷凍保存すると鮮度が落ちるが、工藤さんの船には、ギリギリ凍結しない程度で保存したまま数日間にわたって獲物を運ぶことができる高機能な冷蔵庫が積んであるからだ。

「締め方や血抜き、保存方法など、大間の漁師はマグロに関する知識や技術でほかより優れているから、たとえ大間沖以外で捕れたマグロを扱うとしても大間ブランドは消えないんだ、って大間の人たちは言うんです。でも、それは産地ではなく、それぞれの船のクオリティの話だよね。

俺はいずれ『大間の漁師』という肩書じゃなくて、自分の船の名前で商売ができるようになりたい。この船で捕ったものだから品質はいいだろうと仲卸に信頼してもらえるような、ね。それが消費者にも伝わっていけばいい」

■「漁師はモテる」

深夜2時過ぎ、氷点下の気温の中で出航の準備をする船員。ちなみに、「ABC丸」の船員たちは基本的には会社員としてマグロ漁船に乗っており、固定給で働いている。年収700万円ぐらいとのこと

深夜2時過ぎ、氷点下の気温の中で出航の準備をする船員。ちなみに、「ABC丸」の船員たちは基本的には会社員としてマグロ漁船に乗っており、固定給で働いている。年収700万円ぐらいとのこと

22年11月中旬の早朝、筆者は気仙沼漁港から出港するABC丸に乗り込んだ。

船員たちは凍結したイカを水に浸していた。解凍されたイカはエサに使われる。生餌(いきえ)として大量のサバを釣ることもあるが、今回は冷凍イカを事前に用意したという。

生餌を現地調達するよりコストがかかるが、「今回はより多くのマグロを捕る必要があるから、大量のエサを確実に用意できて、時短にもなる冷凍イカにした」(ABC丸の船長)。

昼、漁場に着くと船員たちは「はえ縄」の準備を始めた。

はえ縄とは、たくさんの針に生餌をつけた縄を海中に吊るしてマグロを釣る漁法だ。1本の幹縄(みきなわ)と多数の枝縄(えだなわ)で構成され、枝縄にはエサ付きの釣り針が設置してある。

ABC丸は1回はえ縄を投げるたびに300~400本の釣り針を使う。この針を海中に下ろしていく作業に2、3時間、マグロがかかるまでにはさらに2~4時間ほど待つことになる。その間に食事や睡眠を取る。

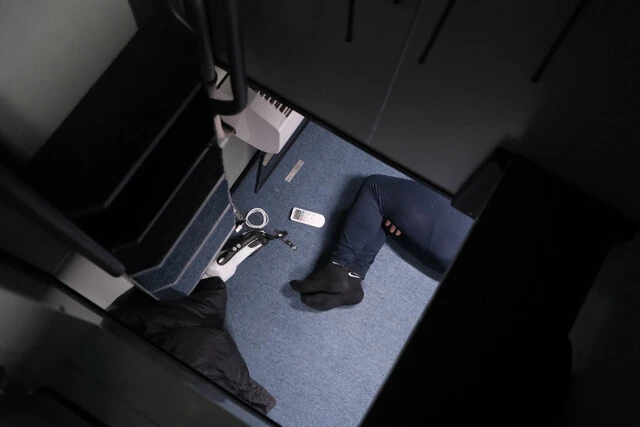

はえ縄の仕掛けを流した後、仮眠を取る船員。操業中に休めるのは移動中とこの時間だけだ

はえ縄の仕掛けを流した後、仮眠を取る船員。操業中に休めるのは移動中とこの時間だけだ

このとき、以前から疑問だったことを船員のひとりにこっそり聞いてみた。

「正章さんって、よく『漁師はモテる』って言いますけど、彼はモテるんですか?」

正章さん(仮名)も船員のひとりで、50代後半のベテラン漁師だ。目が細くて人相が悪く、そのでっぷりとした体格も併せて見た目はイカついが、気は小さくて相手によって態度が変わる。

自分よりも仕事ができるインドネシア人の技能実習生の船員に対して、居丈高な振る舞いをするのは見ていられなかった。漁師一般についてはわからないが、少なくとも彼がモテるとは、どうしても思えない。

「アイツはスナックで金払いがいいから、ママにチヤホヤされるのをモテていると勘違いしているんじゃないかな」

初老の船員はそうニンマリと笑った。

■「IQ」に苦しむ漁師たち

しけで揺れる船上でかかったマグロを船の縁に引き寄せる。マグロを傷つけないよう慎重に作業する

しけで揺れる船上でかかったマグロを船の縁に引き寄せる。マグロを傷つけないよう慎重に作業する

「喰った! 喰った!!」

しばらくの休憩後、縄の引き上げが始まった、4、5時間ほどかかる作業であるが、1日の成果はここにかかっている。

マグロっぽい魚が見えても実物を目の前で見るまでは安心できない。この漁場ではマグロと同じくらいの大きさのサメも捕れる。気仙沼漁港ではマグロは取り扱っていないが、サメは卸すことが可能だ。

マグロの釣果が小さかったとき、サメをすぐに卸すことで多少はリカバリーできるが、マグロを別の港で卸すときよりもだいぶ安いので、サメではやはり喜べない。

小さいマグロもダメだ。捕るだけ捕って水揚げすることはできない。基準に達しないマグロは、たとえ死んでいても、その場で海に流すことになる。

その背景には22年度から太平洋のマグロに適用された「IQ制度」(Individual Quota、個別漁獲割り当て制度)という漁獲可能な量を漁業者や漁船ごとに割り当てる新ルールがある。これにより、漁船によって年間で捕れる量に制限が設けられた。

水産庁はマグロの枯渇を防ぐため同制度を実施しているが、マグロ漁師にとっては悩みの種である。なぜなら、割り当て量をなるべく大きなマグロで埋めることを半ば強制させられることになるからだ。

例を示そう。マグロは100㎏=100万円で売れるとすると、50㎏の小さいヤツはたいていその基準より値が落ちる。ここでは30万円とする(あくまでも例なので、実際の価格とは違うことに注意してほしい)。

極端ではあるが仮に1t(1000㎏)の割り当て量として、100㎏×10本=1000万円だが、50㎏×20本=600万円の売り上げになる。同じ1tという枠の中でもここまで差が出てしまうのだ。

そのため、今、マグロ漁師はなるべく大きなマグロを厳選しなければならない。

船員のひとりはこう不平を漏らす。

「水産庁は捕ったマグロを海に戻すことを『放流』という名で認めているけど、実際は廃棄だよ。いたずらに殺しているんだから資源管理にはなっていないよね。そのことは水産庁もわかっているはず」

ほかにもIQ制度は公平性に疑義がもたれていることや、虚偽報告といった問題が浮上している。さらには漁港で水揚げしたマグロを割り当て量に加算せず、トラックで別の港に運んで売りさばく「ヤミ売り」も横行中だ。

「でも、現地の仲卸からすごい買いたたかれるんだよね。捨てるよりマシといった感じ。ヤミ売りをやっている人たちは小さい漁船の人で、捕ったマグロを厳選する余裕はない。だから、それを一概に悪いと断罪するのはどうかと思うよ」

そして、ABC丸だけじゃなく複数のマグロ漁船の船員からこんなことを聞いた。

「今、マグロの個体数自体はむしろ増えているんだ。一方で、今年(22年)はサンマが不漁だけど、それはマグロが食い荒らしているからじゃないかな。資源管理なんてしなくてもマグロはいなくならないと思う。ヘタにマグロ漁を抑制すると、ほかの水産資源に影響があるよ」

IQを忌避する漁師たちの希望的観測交じりの仮説であることは否定できないが、妙に印象に残る言葉だった。

■今もマグロと戦っている

さて、引き揚げたものに「売れるマグロ」はいたのか。

結果は、そこそこだった。100㎏級のマグロもあったし、ボウズで港に帰るということにはならなそうだ。

さっきまでナイーブな面持ちで愚痴をこぼしていた船員も、このときばかりはキビキビと動く。

大きなマグロは甲板で暴れて自分の身を傷つける。そうなると、値が下がってしまう。なので、まず頭あたりを狙ってモリを撃ち、息絶え絶えになったところで甲板に引き上げてゆく。そしてマグロの額に穴を開け脊椎にワイヤーを通す。いわゆる「神経締め」だ。あとは手際よくエラやヒレ、内臓を取り、血抜きする。ここまでやればもう安全だ。

引き上げたマグロを神経締めする。揺れる船内で作業をすることもあり、脊椎にワイヤーを通すのは経験が必要だ

引き上げたマグロを神経締めする。揺れる船内で作業をすることもあり、脊椎にワイヤーを通すのは経験が必要だ

マグロを入れた運搬用の木箱に氷を詰める。魚体の形を維持するため体内にも氷を詰めてゆく

マグロを入れた運搬用の木箱に氷を詰める。魚体の形を維持するため体内にも氷を詰めてゆく

最後にマグロの引き上げから甲板に下ろす作業までを見ながら、少し動揺してしまったことを白状しよう。

枝縄が引かれる力の強さを見て「これはマグロだ!」と素早く判断し、マグロが上がってくれば、出刃包丁で手際よく血抜きをする。そのキレのある動きに図らずも「カッコいいな」と思ってしまった。その人は「漁師はモテる」が口癖の、正章さんだったのだ。