若い人たちの結婚へのハードルを下げること。それが出生数増につながる

若い人たちの結婚へのハードルを下げること。それが出生数増につながる

岸田文雄政権が掲げる「異次元の少子化対策」はまだ"試案"の段階だが、どうにも雲行きが怪しい。さまざまな統計を読み解きながら少子化問題の本質について発信している独身研究家の荒川和久氏がその問題点を暴く! そして、猛烈な勢いで進む日本人の減少を止める方法は果たしてあるのだろうか?

■40年間で半減した日本人の出生数

少し長くなるが、まずは前提の整理をしたい。

4月12日、総務省は2022年10月1日時点の日本の総人口推計(外国人を含む)を発表した。それによると、総人口は前年比55万6000人減の1億2494万7000人で日本人に限定すると75万人の減少だった。

また、2月末に厚生労働省が公表した「人口動態統計(速報)」によると、22年に国内で生まれた子供の数(出生数)が初めて80万人を割った。今年6月に発表される国内生まれの日本人限定の出生数は77万人台と見込まれている。1992年の120.9万人から30年間で約4割減ったことになる。

今後も日本人が減り続けていくのはほぼ間違いない。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、総人口は2030年には1億1662万人、2060年には8674万人(現在の人口から約31%減)、生産年齢人口(15歳以上65歳未満の生産活動の中心にいる人口層)は30年には6773万人、60年には4418万人まで減少すると見込まれている。

現在の日本の「合計特殊出生率」(ひとりの女性が一生の間に産む子供の数)は1.30。ひとつの国が現在の人口を維持するために必要な数値は2.07人だとされており、今からそこを目指すというのは、あまりにも無理ゲーだ。

ただ、人口減少は少子高齢化とセットになっている。これが進むと国全体の生産能力の低下はもちろん、現役世代が減り、高齢者の割合が増えることで年金をはじめとした社会保障制度の維持が難しくなる。

だから、出生数を少しでも上げる施策を打たなければ――ってことを、日本の政治は何十年も前から議論してきたし、さまざまな策を講じてきた。だが、これ!という政策はまだ見つかっていない。

そんな中で、岸田文雄政権が打ち出したのが「異次元の少子化対策」だ。

その"たたき台"となる試案が発表されたのは3月末のこと。それによると今後3年間で集中的に取り組む項目として「児童手当など経済的支援の強化」「学童保育や病児保育、産後ケアなどの支援拡充」「働き方改革の推進」の3つを柱に、児童手当の支給対象の拡大や、男性の育休取得率の向上などを目指すという。

しかし、独身研究家の荒川和久氏はこう言う。

「岸田政権の政策の方針は"子育て支援"に重点を置いているように見えます。もし政権がこれらを"出生数を増やす"ための政策方針だと考えているならば、的はずれと言うほかありません」

なぜ? 荒川氏にじっくりと聞いた。

■出生数減の本質

荒川和久(以下、荒川) 順を追って説明しましょう。まず、少子化の本質とは「少母化」です。実は母親ひとりが産む子供の数は大きな減少をしていません。しかし、母親の絶対数は大きく減っています。そのことにより、全体の出生数が減っているんです。

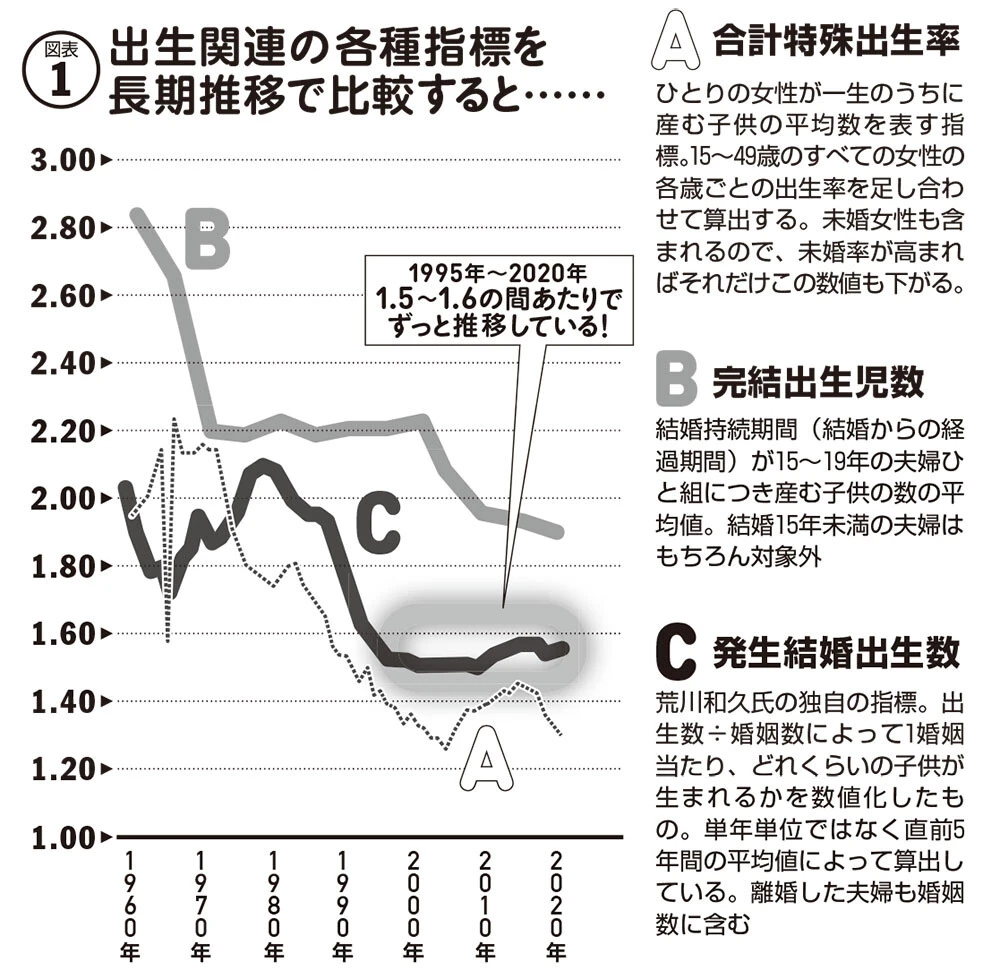

図表1を見てください。これは、国の機関が調査した出生率の各指標を長期推移で比較したものです。

まずはメディアで頻繁に引き合いに出される「合計特殊出生率」(A)ですが、これが対象にしているのは15~49歳の"全女性"で、未婚の人も含まれます。そのため、未婚者が増えるほど婚外子が少ない日本では、この数値は自動的に下がります。

そして2020年の「国勢調査」を見てみると、この年齢層の未婚率は47%。1980年の同年齢帯は30%でしたので、40年で約1.5倍も未婚率が高くなったことがわかります。

【図表1】荒川和久氏の著作『「居場所がない」人たち』(小学館新書)より、「人口動態調査」「出生動向基本調査」を基に同氏が作成した図表を編集部が一部のデータを省略して引用した。無断転載禁止

【図表1】荒川和久氏の著作『「居場所がない」人たち』(小学館新書)より、「人口動態調査」「出生動向基本調査」を基に同氏が作成した図表を編集部が一部のデータを省略して引用した。無断転載禁止

――現在の合計特殊出生率の低さは未婚の女性が増えたことの表れともいえるんですね。

荒川 そうです。一方、注目してもらいたいのは「完結出生児数」(B)と「発生結婚出生数」(C)です。これはどちらも婚姻数と出生数の関係を調べたもので、Bは結婚持続期間(結婚からの経過期間)が15~19年の夫婦が産む子供の数の平均を算出したものですが、結婚15年未満の夫婦は対象外です。

そしてCは私の独自の指標で、シンプルに1婚姻当たりどれくらいの出生数があるかを数値化したもの。これは離婚した夫婦もカウントします。

図表1のグラフを見ると、Bは02年まで横ばい、その後は微減しましたが、それでも21年時点で1.9人を記録していますよね。そしてCは95年から20年までで1.5人~1.6人あたりをずっとキープしていることがわかります。

では、このデータから読み解けることは?

――ひと組の夫婦が産む子供の数自体はそんなに減っていない、ということですか?

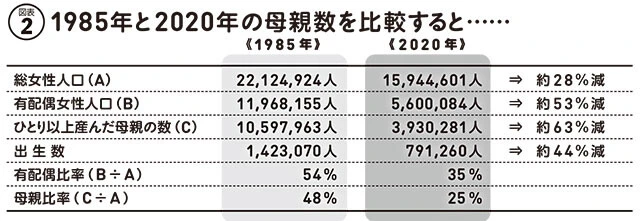

荒川 そうです。それにもかかわらず、全体の出生数が減っているのは、未婚者の増加=婚姻数の減少によるものであり、言い換えれば母親の絶対数の減少によるものなんです。その減りっぷりは図表2を見てもらえば一目瞭然。「ひとり以上(子供を)産んだ母親の数」は85年から2020年にかけて63%も減少しています。

【図表2】 荒川和久氏の著作『「居場所がない」人たち』(小学館新書)より。「国勢調査」を基に荒川氏が作成。母親の数の推計は、児童と同居する既婚女性の数で同氏が算出したため、実際の母親数とは違う場合がある。無断転載禁止

【図表2】 荒川和久氏の著作『「居場所がない」人たち』(小学館新書)より。「国勢調査」を基に荒川氏が作成。母親の数の推計は、児童と同居する既婚女性の数で同氏が算出したため、実際の母親数とは違う場合がある。無断転載禁止

この本質と向き合わなければ、少子化対策は的はずれなものになってしまう。先ほど「岸田政権は子育て支援策に重点を置いている」と言いました。

私は17年のOECD(経済協力開発機構)の統計を基に各国の家族関係政府支出(子供手当、出産・育児休暇手当など、子育て支援策を含めた政府支出)のGDP比と出生率の相関係数を調べたのですが、両者の相関関係はほとんどナシという結果が出た。

繰り返しますが、子育て支援策は少子化があろうがなかろうが必要なものです。しかし、この分野に税金を厚く分配しても出生数増にはつながらないんです。

■「不本意未婚」と「選択的非婚」

――「少母化」を緩和するにはどうしたら?

荒川 やはり婚姻数を増やすことです。子育て世帯にもうひとり産んでもらうより、子供の数を0→1にするほうが現実的。あくまでも計算上の話ですが、現在の「発生結婚出生数」に基づけば1婚姻につき約1.5人(現在)の子が生まれることになる。

実はその年の婚姻数を見れば翌年の出生数はだいたい予想できます。21年の婚姻数は約50万組でしたが、これにその年の「発生結婚出生数」(1.56)を掛け算すると78万となります。22年の出生数は77万人とされているので、かなり近い数字が出る。

この理論に基づけば、現在50万の婚姻数に5万組を増やせば、出生数は85万人を超える(55万×1.56=85.8万)。今の日本の状況では、出生数の回復はこのあたりが限界だと思います。

独身研究家・荒川和久氏

独身研究家・荒川和久氏

――では、5万組増に必要なこととは?

荒川 結婚したい若いカップルが、若いうちに結婚できるようになること。出産適齢期(一般的に20歳~35歳)の女性はもちろん、同じ年齢層の男性が結婚に希望が持てるようにしなくてはなりません。

結婚したい男性の中で、実際に結婚できるのは60%。残り40%の「結婚したいのに独身のままの人」を、私は「不本意未婚」と呼んでいます。そして、不本意未婚の男性のうち25%が「経済的な理由で結婚できない」としている。

この25%、結婚したい男性全体では10%(40%×25%)です。彼らの経済力を底上げすることこそ、出生数増加の一番のカギです。

ちなみに17年の就業構造基本調査によると、20代後半の未婚男性の半数が年収300万円未満です。それじゃあ結婚には前向きにはなれない。

3月末に政府が発表した「異次元の少子化対策」の試案には基本理念として「若い世代の所得を増やす」とありました。これはまったく正しいのですが、その具体的な方策について何ひとつ書かれていないのは残念でしたね。

――経済力に自信がない男性でも、女性と共働きをすればある程度は経済的余裕が生まれるとは思いますが......。

荒川 それは現実をちゃんと見ていません。結婚後の妊娠、出産、子育ての段階になったとき、結果的に妻が夫の年収に頼らざるをえなくなるというパターンが多いんです。夫ひとりの年収でもちゃんと生活できる安心がなければ、子育てを伴う結婚はなかなか難しいということです。

――最後に、個人的な話をすると僕は現在38歳で未婚なのですが、結婚したいって、どうも思えないんですよね。

荒川 「選択的非婚」ですね。「結婚するつもりのない独身」のことを私はそう呼んでいますが、そのままでいいと思いますよ。結婚は強制されるものではないですし、人生の目的でもありません。ただ、後から「やっぱり結婚したいけど、相手がいない!」と苦しまないよう、覚悟は必要です。

「出生動向基本調査」を基に結婚可能性が5%以下になる「限界結婚年齢」を算出すると、男性が40歳、女性が37.6歳。あくまで統計上の話ではありますが、このことは知っておくべきかと思います。

●荒川和久(あらかわ・かずひさ)

独身研究家、コラムニスト。ソロ社会および独身男女の行動や消費を研究する独身生活者研究の第一人者として、各メディアで発信。著書に『「居場所がない」人たち』(小学館新書)、『知らないとヤバい ソロ社会マーケティングの本質』(ぱる出版)、『「一人で生きる」が当たり前になる社会』(ディスカヴァー携書)などがある