発達障害児に対する不適切な医療行為――。※写真はイメージです

発達障害児に対する不適切な医療行為――。※写真はイメージです

発達障害児は13年で10倍になったとの統計もあり、年々増加している。だが、その裏で、ほとんど報じられていない闇がある。それが、発達障害児に対する不適切な医療行為だ。なぜ小児科医はそんなことを? 背景を追うと、さまざまな利害が絡み合う複雑な事情が見えてきて――。

* * *

■発達障害児は13年間で10倍以上に

厚生労働省の統計によると、2020年時点で発達障害の児童数は9万人を超えた。06年には約7000人だったことを踏まえると、13年間で10倍以上に増加したことになる。

さらに、21年度の文部科学省の統計では、発達障害などのため、通常の学級に在籍しながら一部の指導を別室で受ける「通級指導教室」の小中学生や高校生は18万3880人となり、過去最多だった前年度より12%増えている。

しかし、「こうした統計の中には多数の〝発達障害もどき〟が含まれている」と指摘するのは、『「発達障害」と間違われる子どもたち』(青春出版社)の著者であり、小児科医で脳科学者の成田奈緒子氏だ。

小児科医で脳科学者の成田奈緒子氏。近刊『「発達障害」と間違われる子どもたち』で、近年発達障害児が急増した理由を分析している

小児科医で脳科学者の成田奈緒子氏。近刊『「発達障害」と間違われる子どもたち』で、近年発達障害児が急増した理由を分析している

「近年、発達障害という言葉が浸透してカジュアルに使われるようになっています。10年ほど前であれば『ちょっと落ち着きがない子』や『人付き合いが苦手』など個性の問題で片づけられていた子供たちでも、親や教師が『発達障害かも』と疑いを持ち、医師の診察を受けるようになりました。

そもそも発達障害とはADHD(注意欠陥多動性障害)やASD(自閉スペクトラム症)、SLD(限局性学習障害)といった、脳の発達に関わる先天的な機能障害の総称。

しかし発達障害もどきの中には、生活習慣や家庭環境が原因で心身に不調が出ているにもかかわらず、安易に発達障害と診断されてしまっている子供も少なくないのです。

もちろん、本当の発達障害児が適切な診療を受けられるようになるのは良いことですが、発達障害児を専門とする医師はまだまだ多くありません」

関東にある某総合病院に児童精神科医として勤務するA医師は、発達障害と診断され、不適切な治療を受け続けたせいで人格が変容してしまった男子中学生を目にしたことがあるという。

「ほかの小児科で発達障害と診断され通院していたものの、症状が悪化し転院してきた患者さんがいました。そこで、前のクリニックでどんな治療を受けていたか母親に聞いたのですが、なんと初診5分で発達障害と診断されたそうです。

うちでは初診で発達障害の疑いが認められても、まずは1時間以上かけて生育歴を聞き取ります。その後も複数回通院してもらい、臨床心理士のカウンセリングを合計2時間受けてもらう。診断を下すのはその後です」

その後の診療もずさんだったという。

「母親によると、最初に出されたのはインチュニブというADHD治療薬。しかし症状が改善されないと見るや、どんどん薬を増やされ、最終的には睡眠薬などの向精神薬や中枢神経刺激剤など8種類も処方されていました。

うちの院での初診時に母親は『昼間は起きていられなくなった上、自分の子供と思えないくらい性格も変わった』と訴えていたのですが、間違いなく多剤併用の副作用です。そこでうちではまず、薬を抜くことから始めました」

減薬により、この男子中学生は半年後には本来の人格を回復。生活習慣へのアプローチなどを進めた結果、「シャーペンを持って勉強する姿を初めて見た」と母親にも笑顔が戻ったという。

A医師は、「そもそも彼は発達障害のグレーゾーンで、投薬中心の治療は適切ではなかった」とみている。

■発達障害の薬処方は儲かる

なぜ彼は不適切な治療を受けたのか? 背景には小児科業界の構造的な問題があった。

「発達障害の診断や診察は時間もマンパワーもかかるため、保険診療ではおおよそコストに見合わない。そうした中、診療報酬を稼げるのは、薬の処方くらいなんです。

こうした事情から、グレーゾーンの子を発達障害と診断し、形だけの通院をさせながら薬を処方し続ける小児科医がいるのも事実です」(A医師)

より問題を根深くしているのは、こうした医師を頼る保護者も少なからずいるという点だ。近畿地方の小児科クリニックに勤務する臨床心理士(40代女性)の話。

「うちのクリニックには精神科や神経科専門のドクターが常駐しておらず、患者さんには必要に応じて別の病院の児童精神科を紹介することになっています。

しかし、児童精神科での受診を勧めたとたんに通院をやめてしまう患者さんも多い。おそらく『精神科』という響きに対する拒否感や、『通院歴がバレたら進学や就職に悪影響を及ぼす』という誤解が原因でしょう」

そうした保護者の中には、簡単に発達障害と診断してくれる小児科医を頼ってしまい、子供の症状を悪化させるケースもあるという。

「数ヵ月前、無気力やうつの症状を抱える女子中学生を『発達障害ではないか』と母親が連れてきたのですが、ドクターの診断では『ストレス性障害の疑い』とのことでした。

私とのカウンセリングでも、両親が日常的に口論を繰り返しているほか、彼女自身も両親からともに暴言を吐かれていることが認められました。当然、母親には家庭環境の改善をお願いしましたが、『家庭内に問題なんてない』の一点張り。

児童精神科の受診も勧めたのですが、その後『別の病院で発達障害だと診断されたからもう通わない』と連絡がありました。診断までの時間を考えると、かなりずさんな病院だと思います」

■学校の対応が通り一遍なワケ

不適切な診断の弊害はほかにもある。息子が小学校3年生のときに発達障害と診断された、中国地方在住のBさん(女性)が明かす。

「症状が出始めたのはコロナ禍のステイホーム中です。学校が再開されてからは45分間椅子に座っていられなくなり、教室を抜け出すなどの行為が目立つようになって担任の先生にたびたび呼び出されました。

3年生の冬、先生に受診を勧められた小児科でADHDと診断されました。処方される薬のおかげで症状は落ち着いたのですが、4年進級時に担任は『通級指導を受けさせたほうがいい』と何度も勧めてくる。

ところがうちの学校には通級指導教室がないので、週に数回は他校に通わなければなりません。そうなるとクラスの友達と離れてしまうので本人が嫌がり、結局、通級指導は断りました」

その後もBさんの息子は小児科への通院を続けたが、5年生になったのを機に、独断で服薬をやめさせたという。

「薬を断って1年以上たちますが、問題行動はほとんど見られません。しかし、学校は今でも息子を『大変な児童』として扱ってくる。

昨年秋には5年生全員が参加する合宿もあったのですが、『何かあったらいけないので』と同伴をお願いされました。しかしうちは母子家庭で兄弟もいるので、息子には参加を諦めさせるしかありませんでした」

Bさんの証言は、通級指導や特別支援学級の必要性を否定するものではない。しかし、クラスから切り離されることにもなりかねず、対応は慎重になされるべきだ。

一見するとこの担任の指導は不適切に思えるが、「そうしたくなる気持ちもわかる」と申し訳なさそうにこぼしたのは、中部地方の公立小学校に勤務する現役女性教員だ。

「公立校では教員の過重労働が深刻化する中、正直言って不規則な行動に対応する余裕は物理的にも精神的にもない。授業妨害などに関してはクラスメイトの保護者からもクレームが来ますし。医師から発達障害の診断が下っているのであれば、あとは通級指導の先生に任せたくなる心情は正直わかります」

ここまでの話をまとめよう。薬を過剰処方したり、ずさんな診断を下す医師の裏側には診療報酬体系という構造的な問題があるほか、保護者や教員側のニーズに支えられている面もあった。さまざまな利害関係が複雑に絡み合っているため、すぐに問題が解決する特効薬はないということだ。

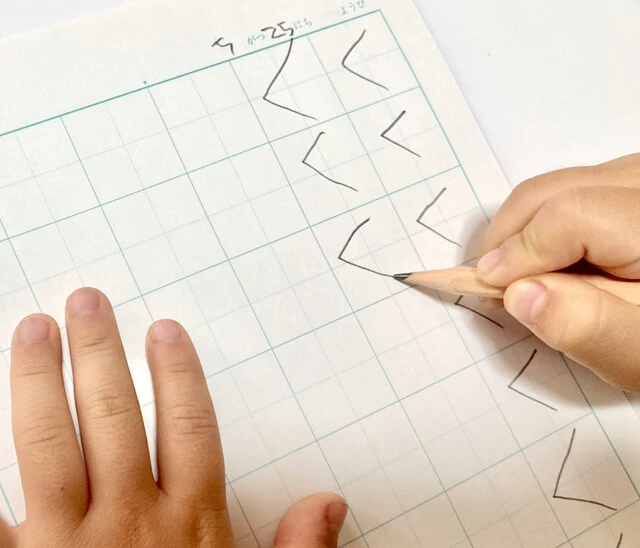

通級指導教室の様子。通常の学級に所属している、比較的軽度の障害のある児童生徒が特別な授業を受ける。場合によっては他校に通って指導を受けることもある

通級指導教室の様子。通常の学級に所属している、比較的軽度の障害のある児童生徒が特別な授業を受ける。場合によっては他校に通って指導を受けることもある

そんな中で、もし「うちの子、発達障害かも?」と思ったらどうすればいいか。『発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた 声かけ・接し方大全』(講談社)などの著書がある、元・小学校教諭で発達支援コンサルタントの小嶋悠紀氏はこう語る。

「グレーゾーンの子供たちに関しては、例えば強い光や音といった感覚刺激などを調整したり、ホメて肯定感を上げてあげたりすることで、通常学級での学習を継続できる可能性が高いと思います。

発達障害児は前頭前野の結合具合が5年遅れてくるといわれていて、その間、傷つけずに支援を続ければ、学習に取り組むことができる可能性があります。しかし、それまでの間に『なんで人と同じことができないんだ?』などと周りから言われると、トラウマとなって学習を嫌うようになってしまう。それが一番良くないと思います」

最後に、前出の成田氏からもアドバイスをもらった。

「生育歴の聞き取りやカウンセリングをしっかりしてくれる、良心的な専門医にかかるということは大前提ですが、どんどんドクターショッピングをするべきです。

インフルエンザの診察や治療法はほぼ確立されていますが、発達障害や精神障害においては別物。意外に思われるかもしれませんが、最も重要なのは医師と患者さんの相性です」

生きづらさに悩む子供たちを、大人の都合に巻き込んではならない。