新潟県や福島県などで導入され始めている高温耐性品種「にじのきらめき」の稲穂(撮影/柏木智帆)

新潟県や福島県などで導入され始めている高温耐性品種「にじのきらめき」の稲穂(撮影/柏木智帆)

昨年、猛暑の影響で新潟県などの産地で1等米比率が例年を大きく下回った。稲作における今年の猛暑の影響は昨年ほどではないとのことだが、現在、新潟・魚沼や福島・会津などの産地ではブランド米コシヒカリが、ある危機に直面しているという。福島県在住の"お米ライター"柏木智帆さんが解説する。

* * *

■昨年の1等米比率はもっと低かった?

今夏同様、昨年も日本各地で〝地球沸騰時代〟を思わせる異常な高温に見舞われた。各産地のお米は猛暑と水不足で生育不良となり、特に新潟県では「日本はインドかというくらい」(県農林水産部農産園芸課)の暑さで、コシヒカリをはじめとしたお米の品質が著しく低下してしまった。

また、品質低下の影響で、精米時の歩留まりが悪い(精米したときに1割以上重さが減ること)など、流通量の減少につながった面もある。

私が住んでいる福島県の「会津コシヒカリ」も、JA集荷分の1等米比率が72%で平年よりも2~3割ほど低くなった。「魚沼コシヒカリ」をはじめとした新潟県産コシヒカリはこの比でなく、1等米比率が過去最低の4%台を記録。平年の75%と比べると、その特異さが際立つ。

特に昨年の等級検査は「1等米がなかなか出ないもんだからだんだん基準が甘くなる。今、出すと3等、後で出すと2等なんて声もあった」「知り合いの業者が等級をひとつずつ上げてくれた」「検査は『目視』と『感情』」といった声があり、実際の1等米比率はさらに低かったとみられる。

お米の品種の歴史には栄枯盛衰があるが、コシヒカリは68年前に生まれ、45年前から栽培面積1位の座をキープし続けている史上まれな品種だ。しかも、北海道と沖縄県以外の全国各地で栽培されている。

各県は適切な追肥や水管理などを呼びかけ、品質向上を目指す農家たちは田植え時期を遅らせるなどさまざまな栽培の工夫に励むが、「気候変動によってコシヒカリが合わなくなってきているのでは」という問いも浮かぶ。

取材をしていると、ざっくりと以下のような傾向が見えてきた。

小規模面積の農家はコシヒカリを作り続けているが、稲刈りなどの作業時期を分散させるために複数品種を栽培するような比較的規模の大きな農家は「高温耐性」といわれる暑さに強い性質を持った品種を導入し始めている。

そして、高齢化に伴う農家の減少で大規模農家に農地の集積が進み、コシヒカリの栽培面積が減っている地域もある。新潟県の栽培面積の割合も14年前は7割がコシヒカリだったが、現在は6割に減った。

■高温に強いコシヒカリ!?

その新潟県では昨年、高温耐性の県オリジナル品種「新之助」の1等米比率が95%を記録した。暑さに強いだけでなくコシヒカリと作期がずれるため、規模の大きな農家のニーズに合い、昨年度4500ha程度だった新之助の栽培面積は、今年度は5300ha程度まで増えた。800haの増加は「過去最大の伸び幅」(県農産園芸課)だ。

一方で、新之助を栽培する農家からは、「病気に弱く、作りやすくはない」「今年は雨が多いので『いもち』に苦しめられている」という声も聞かれた。新之助は「いもち病」という病気に弱いため、防除が必要だ(県のコシヒカリは15年ほど前からいもち病抵抗性を持った「コシヒカリBL」に切り替わっている)。

そして防除の手間やコストがかかるのに、コシヒカリの買い取り価格よりも安い。そうなると、「病気に弱い」新之助よりも「高温に弱い」コシヒカリが選ばれやすい。コシヒカリ以外の品種を作っても「新潟米=コシヒカリのイメージが強すぎて売りにくい」といった新潟ならではの悩みもあるようだ。

だが、地球沸騰時代に突入していることを思うと、これからは栽培の工夫では太刀打ちできない高温の年がやって来るだろう。

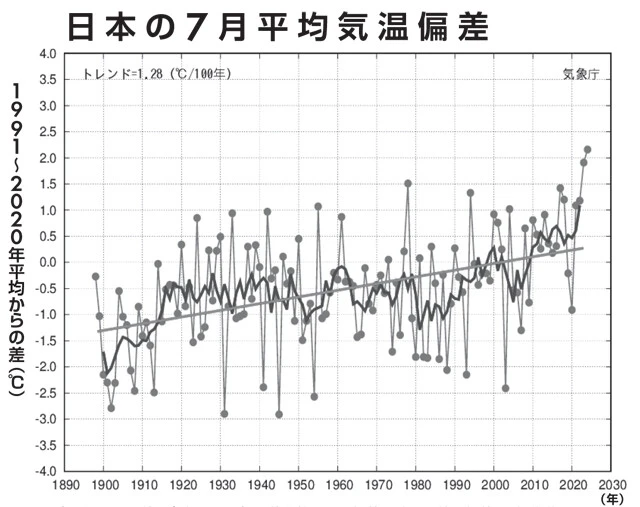

点が打たれた線は各年の平均気温基準値からの偏差。波形の線は偏差の5年移動平均値。右肩上がりの直線は長期変化傾向。日本の7月が徐々に暑くなってきているのがよくわかる(図:気象庁公式ホームページより)

点が打たれた線は各年の平均気温基準値からの偏差。波形の線は偏差の5年移動平均値。右肩上がりの直線は長期変化傾向。日本の7月が徐々に暑くなってきているのがよくわかる(図:気象庁公式ホームページより)

そこで、県では昨年から〝高温耐性を持ったコシヒカリBL〟の開発を始めた。県農産園芸課の瀧澤明洋参事は「コシヒカリにこだわり続けるのは当然で、コシヒカリを捨てるなんてありえない。現場のニーズもあり、その信頼を裏切りたくない。高温が来ても毎年おいしいコシヒカリを食べられる日が来るのを信じて開発に取り組んでいます」と力を込める。

県内にはひと足先に世に出た〝高温耐性コシヒカリ〟がある。新潟大学が2020年に開発した「コシヒカリ新潟大学NU1号(通称:新大コシヒカリ)」だ。しかし、瀧澤参事は「BL(いもち病抵抗性)遺伝子がない点を非常にネガティブにとらえています」と明かす。

関係者や事情通の農家たちの間では、高温耐性を持ったコシヒカリBLは順調にいけば3年後には候補となる稲の試験栽培が実際の農家の田んぼで行なわれそうだという。

■〝ミスターにじのきらめき〟

一方、新之助のような県オリジナルの高温耐性品種がない福島県では、昨年猛暑の影響を受けた生産者たちが「にじのきらめき(通称:にじきら)」という高温耐性品種を導入し始めている。

高温による品質低下が生じにくく、コシヒカリよりも多く収穫でき、病気や倒伏にも強い「にじのきらめき」(撮影/柏木智帆)

高温による品質低下が生じにくく、コシヒカリよりも多く収穫でき、病気や倒伏にも強い「にじのきらめき」(撮影/柏木智帆)

〝にじきら〟は2018年に国の研究機関(農業・食品産業技術総合研究機構、略称:農研機構)が開発した多収品種で、比較的値頃な価格で取引されている。デビュー後の6年間に21県で産地品種銘柄となるなど、ハイスピードで普及が進む全国的な注目品種だ。栽培面積は右肩上がりで2024年産は7600haを上回るといわれている。

福島県では今年からにじきらが登録された。JA会津よつば米穀部の白川達則課長によると、昨年の品質低下の影響で品種切り替えを考える農家も出てきているが、管内集荷分のコシヒカリの栽培面積は今のところは減少に至っていないという。

だが、会津地域では「今年はにじきらの種が間に合わなかった」「来年からにじきらを作る」と話す農家たちが何人もいるので、これから一定数のコシヒカリが高温耐性品種に置き換わる可能性もある。

また、新潟県では昨年のにじきらの1等米比率は20%弱と意外にも低かったものの、コシヒカリやコシヒカリ以外の品種からにじきらへの品種切り替えが進み、にじきらの生産量は右肩上がりだ。

猛暑を背景に全国に広がるにじきらだが、「以前はほとんどの県やJAは見向きもしなかった」と話すのは、一部の農家たちから「にじきら普及の暗躍者」とも呼ばれている佐々木憲一さんだ。

佐々木さんは全農(全国農業協同組合連合会)や大手米卸会社など農業系の会社や組織を渡り歩いてきた一方で、全国の産地を訪問して農家が儲かる仕組みづくりに取り組んでいる。

8年ほど前、佐々木さんは群馬県の農家に複数品種の高温耐性品種を試験栽培してもらった。この中で最も生育が良かったのがにじきらだ。岐阜県のJAに依頼したにじきらの試験栽培結果も良好だった。

そこで、佐々木さんは群馬県の農家に種子生産を依頼して、各地を渡り歩き、にじきらを普及して回った。さらに、全国に約700店舗を展開する某外食チェーンと組み、農家に種を供給して、収穫したにじきらを全量買い取り、店舗で使うという流れをつくった。

現在、同社が展開する店舗では、にじきらをメインにしたブレンド米を使っている。にじきらブレンドの今年度産の買い取り量は白米で5000tを超える見込みだ。

■コシヒカリは「腐っても鯛」?

業務向けでは需要が高まっているにじきらだが、家庭用ではコシヒカリに比べるとブランド力は弱い。「味の良い米として家庭向けに売れるかは様子見」と話す業者もいる。

前述の佐々木さんがブレンドで味わいアップを狙ったように、「価格を抑えたブレンド米として業務用だけでなく家庭向けにも良い」と話す米屋もいるなど、単一での味の評価は軒並み低いものの、ブレンド米としての評価は高い印象だ。

ではにじきらとは別に高温耐性かつ味の良い家庭用向け品種の開発予定はないのだろうか。

福島県の県農業総合センター作物園芸部の本馬昌直部長は「すでに候補はいくつかあるものの、品種化の予定はまだありません」と説明する。「県としては必要性があるので開発はしているのですが、生産者団体や流通業者などから品種化を要望する声が出ないと世に出ていかないのです」

新潟県、福島県会津若松市で見れば、今年はともに昨年ほどの高温ではなく、1等米比率は上がるとみられているが、喉元を過ぎても「暑さ」を忘れないよう、高温耐性品種の導入には長期的な視点での検討が必要だ。

前述の白川課長は「産地としていつまでコシヒカリにこだわっていくのかという議論が必要」と考えている。

「コシヒカリを諦めて品種を切り替えるチャンスなのか、他品種に切り替える県などがあることをチャンスととらえて会津はコシヒカリにこだわり続けるべきか、今後の課題です」と言うが、にじきらを扱う会津地域の集荷業者が「コシヒカリは『腐っても鯛』ですよね」と語るのを聞くと、結論は簡単ではなさそうだ。

●柏木智帆(かしわぎ・ちほ)

1982年生まれ、神奈川県出身。お米ライター、米・食味鑑定士、ごはんソムリエ。大学卒業後、神奈川新聞の記者を経て、2014年にお米ライターとして活動を開始。2017年に取材で知り合った米農家の男性と結婚し、福島県へ移住。お米の消費アップをライフワークに、さまざまなメディアでお米の魅力を伝えている。2021年から「おむすび権米衛」のアドバイザーに就任