腐食による事故は年間2600件発生も点検率はまだ半分の52%!

腐食による事故は年間2600件発生も点検率はまだ半分の52%!

下水管の腐食によって交通量の多い道路に突然、大きな穴が開いた! こうした事故はいつ、どこで起きてもおかしくないという。では、どんな場所が危険なのか。専門家に聞いた!

* * *

■下水管の調査は危険と隣り合わせ!

埼玉県八潮市の道路が突然陥没し、走っていたトラックが直径約10mの穴に転落する事故が1月28日に発生した。この陥没の原因のひとつが下水管の腐食だという。

水環境問題の専門家で『水ビジネス 110兆円水市場の攻防』(角川書店)など多くの著書がある吉村和就氏が解説する。

「事故が起きた道路は県道の交差点で、地下に直径4.75mの下水管がカーブして設置されていました。下水管には、トイレや台所、風呂などの生活汚水や雨水が流れています。

設置されている下水管が真っすぐであれば汚水がスムーズに流れていきますが、曲がっていると流速の速い場所と遅い場所ができて、その遅い場所に糞便や食べ物の残りかすなどの有機物がたまってしまいます。

曲がり角に有機物がたまるとバクテリアが有機物を分解して硫化水素が発生します。そして、硫化水素が空気中の酸素と反応して硫酸になり、硫酸がアルカリ性の下水管を腐食させます」

その結果、下水管に穴が開き、その上にあった土砂が下水管に吸い込まれて道路が陥没したと考えられている。

1月28日、埼玉県八潮市の県道に直径約10mの穴が突然開き、そこにトラックが転落。下水管の老朽化が原因だという

1月28日、埼玉県八潮市の県道に直径約10mの穴が突然開き、そこにトラックが転落。下水管の老朽化が原因だという

今回、道路が陥没した場所の地下にあった下水管は、2021年の県の点検では、すぐに補修が必要な腐食は確認されていなかった。それなのになぜ事故が起きてしまったのか。吉村氏が続ける。

「15年に下水道維持管理指針が改正されて、腐食の恐れのある下水管は5年に1度の点検が義務化されています。

下水管の鉄筋が見えるほど腐食していたら、緊急に補修する必要があるA判定。表面が腐食していてコンクリートの壁の中にある小石や砂利などの骨材が見えていたら、5年以内に再検査が必要なB判定。今回の八潮市の下水管は、このB判定でした。

しかし、骨材が見えていてもそれが表面だけなのか、鉄筋の近くまで腐食しているのかという深さの測定はしていません」

現在の点検は〝見た目〟によるものだけというのだ。

武蔵野大学客員教授で『水道民営化で水はどうなるのか』(岩波ブックレット)などの著書がある水ジャーナリストの橋本淳司氏が語る。

「〝点検〟ではマンホールを外して下水管の中をのぞいたり、地上からビデオカメラを下水管に入れて映った映像で異常の有無を確認します。

一方で〝調査〟は異常の劣化状況を定量的に確認します。管路内に人が入って目視したり、管内検査ロボットを入れて地上から遠隔操作して調査します。本格的な調査は時間もお金もかかるんです」

本格的な調査は、危険と隣り合わせでもあるという。

「人間が下水管の中に入るということは、下水管の中に充満している硫化水素などの有毒ガスを吸い込む可能性があるということです。高濃度の硫化水素を吸い込むと即死する場合もあります。

また、酸素が少ないわけですから、酸素濃度計やガス検知器などを持って入らなければいけません。場合によっては酸素ボンベも必要です。さまざまな機材や装備が必要となり、本格的な調査をするには多くのお金と時間と人員がかかります」(吉村氏)

5年に1度の点検が義務づけられているとはいえ、下水管の腐食などの問題を見つけるのは簡単ではなさそうだ。

だからなのか、下水管が原因とされる道路の陥没事故は22年に全国で約2600件も発生している。

■繁華街や温泉街は陥没の危険が高い!?

では、点検や調査によって問題が見つかった下水管はどのように補修されるのか。吉村氏が続ける。

「新しい下水管に取り替える方法がありますが、そのためには上流から流れてくる下水を止めなくてはいけません。下水を止めるということは、上流に住んでいる人たちがトイレや台所などの生活排水を一時的にせよ流せなくなるということです。

今回の事故では120万人に影響が出ました。また、下水管を道路に埋設する場合、工事の間、その道路は通れなくなります。

それらの影響を避けるために、工事箇所を迂回する下水のバイパス管を造ることになりますが、1㎞のバイパスを造るのに2億~3億円の費用がかかります。期間も数ヵ月以上かかるでしょう。

下水管を取り替えるのではなく、そのままの状態で更生・補修する場合もこのバイパス管は必要です。下水管の内側に合成樹脂などでコーティング補修するのですが、固まるまでの時間を取らなくてはいけません。

ただ、最近は塩化ビニールの帯をらせん状に内側から巻いていく方法(SPR工法)も開発されていて、これだと下水が流れていても更生・補修が可能です」

いずれにせよ、下水管の補修には大がかりな工事が必要になってくる。費用も莫大だ。

「もし、補修が必要なすべての下水管を工事するとなると、数十兆円は必要になるでしょう。しかし、下水道の補修のためだけに莫大な国家予算を使うのは難しい。そうなると水道料金を今の2、3倍に上げざるをえなくなります。それも現在の物価高の状況などから考えると国民の賛同を得られないでしょう」(吉村氏)

下水管の問題は、解決策がなかなか見えてこないようだ。

「このような難局を回避するには、『堤防や道路、橋などの見えるインフラ整備だけでなく、上下水道のような見えないインフラ対策にも投資せよ』という世論を形成して政治家に訴えることです」(吉村氏)

では、陥没などが起こりそうな下水管がある場所をあらかじめ知ることはできないのだろうか。橋本氏が教える。

「下水管の耐用年数は50年とされていますが、実際の腐食や老朽化の速度は環境によって大きく変わります。硫化水素の発生のしやすさと生活排水の成分には関係があるんです。

肉類、魚介類の成分を含む排水は硫化水素を発生させやすいことがわかっています。動物性タンパク質が分解され、硫化物が作られるからです。

そのため焼き肉店やラーメン店などが集中するエリアで硫化水素濃度が通常より高くなります。適切なグリーストラップ(油脂分離装置)の管理が行なわれていない場合は排水の酸化や腐敗が進み、下水管の腐食が加速することが考えられます。

また、温泉地では硫黄成分の多い温泉排水が流入し、硫化水素濃度が上昇する事例が報告されています。そこで、下水道の腐食防止のために温泉排水を別系統で処理する仕組みを採用しています。

そのほか、軟弱地盤地域では地盤の変動によって下水管の接合部がゆがみやすく、破損や漏水のリスクが高まります」

焼き肉店やラーメン店の多い繁華街や温泉街、軟弱地盤の場所は早急に下水管の点検・調査をしたほうがよさそうだ。

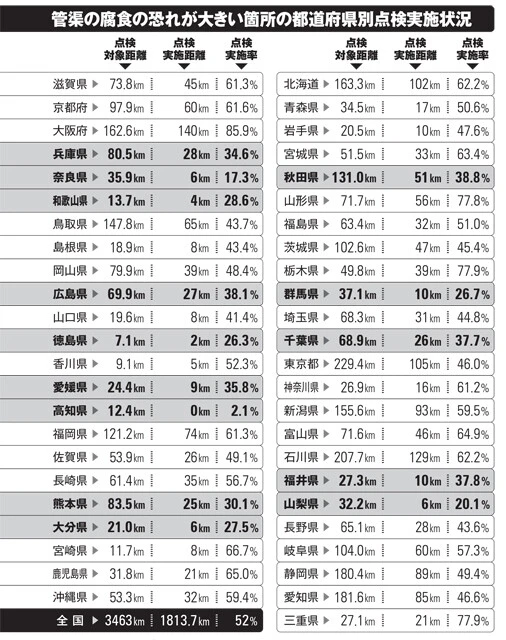

※数値は四捨五入のためずれていることがあります ※色付きは点検実施率が40%以下の県(国土交通省「令和5年度下水道管路メンテナンス年報」より)

※数値は四捨五入のためずれていることがあります ※色付きは点検実施率が40%以下の県(国土交通省「令和5年度下水道管路メンテナンス年報」より)

国土交通省の「令和5年度下水道管路メンテナンス年報」によると、令和3(2021)年度から5(2023)年度までで下水管の腐食の恐れが大きい箇所は、全国で3463㎞あるとされているが、そのうち点検できたのは全体の52%(1813㎞)だ。残りの約半分はまだ陥没の危険にさらされていることになる。

今回のような陥没事故は、明日あなたの住む地域で起きてもおかしくないのだ。

最後に都道府県別の点検実施状況リストを掲載しているので、自分の住んでいる場所の実施率を確認してほしい。これ以上、陥没事故が増えないことを祈りたい。