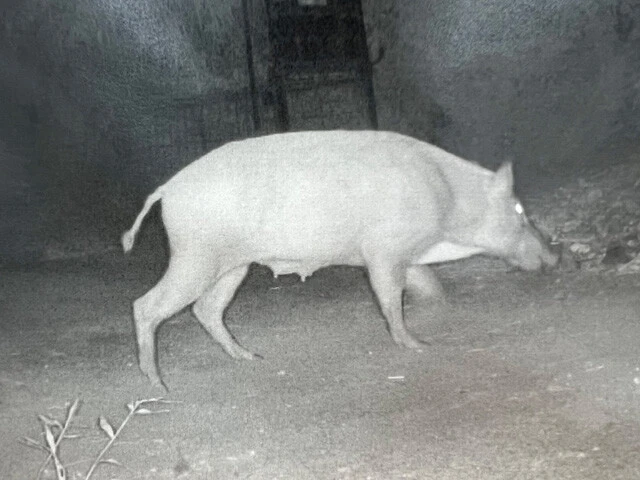

2020年に岡山県玉野市で海を泳いでいたところを捕獲されたイノシシ

2020年に岡山県玉野市で海を泳いでいたところを捕獲されたイノシシ

イノシシって泳ぎがうまいの? そんなイメージはなかったけど、最近、海をはるばる渡って小さな離島で増殖し、住民に被害を及ぼす事例が増えているという。その被害に悩む島に実際に行って話を聞いてみた!

* * *

■イノシシが海を泳いでやって来た!

兵庫県・淡路島の南5㎞ほどにある離島・沼島。人口わずか370人のこの島が大変な問題に巻き込まれていた。

淡路島から海を泳いでやって来たイノシシが増殖し、推定頭数が島の人口に迫ろうとする200頭にまで増えているという。島の畑や道を荒らすなど被害も深刻だ。

現地に赴き、島のイノシシ対策を担っている南あわじ市沼島市民交流センターの集落支援員、山見嘉啓さんに話を聞いた。

「初めて島でイノシシが確認されたのが今から16年ほど前の2009年頃のこと。畑のサツマイモが誰かに掘り起こされて盗まれる被害があったんです。

イノシシなんていませんでしたから『間違いなく人がやった』と犯人探しがなされる中で、現場に残った足跡を見ると蹄形だったんです。『イノシシかもしれない』と畑の所有者が言い出したんですが、そのときは誰も信じなかったんです」

しかし、事態は深刻化する。

「被害があちこちで出始めました。イモだけでなく、カボチャやスイカなどが食い荒らされて、どの現場にも同じ蹄形の足跡が残っている。また、土をひっくり返したような大きな穴が掘られていたりすることから、みんな徐々に『イノシシが海を泳いでやって来たのでは......』と思うようになってきたんです」

しかし、イノシシが犯人という決定打はなかなか見つからなかった。

「島で普通に生活しているだけでは、なかなか見かけません。イノシシの姿が確認できたのはけっこう最近で、17年。監視カメラを設置してイノシシが農作物を荒らしていることが映像で確認できたので、18年から捕獲をスタートさせました」

捕獲するためのワナはスタート時に3台だったものが徐々に増えていき、現在は島内に15台の箱ワナが仕掛けられている。

「捕獲数は年々増加して、18年に12頭だったのが、昨年は130頭までに増えています」

島を案内してもらうと、今が旬のタケノコが荒らされた跡があった。

「タケノコの皮がたくさん落ちているのはイノシシの仕業です。人間がタケノコを採っても、皮だけその場でむいて中身だけ家に持って帰ったりしないですよね。ミカンなんかもそうです。イノシシは器用に中身だけ食べてその場に皮だけ残すんです」

農作物が荒らされる被害だけではなく、段々畑を構成していた石垣が崩され、イノシシの通り道となっている箇所もあちこちにあった。

「石垣として組まれていた大きな石が転がり落ちて、山の下にある民家のガラス窓をぶち破るなどの被害も出ました。

特に見過ごせないのが、地震などのときに使う避難路に崩れた石垣や土砂がたまって通行できなくなるほど破壊されていること。南海トラフ地震の影響も考えられるエリアだけに深刻です。

避難路へのイノシシの侵入を食い止めるために、イノシシが嫌がるにおいのする液体の入ったカプセルなどを設置してはいるんですが......」

■イノシシも学習している

最近は新たな悩みも増えているという。

「箱ワナで仲間が何頭も殺されていなくなったということをイノシシが学習しているんです。ワナの床面にエサとなる米ぬかをまいているんですが、手前のほうを少し食べるだけ。

ワナの奥の米ぬかの山の所まで行くと危険というのを知っていて、そこまでは行かない。古くなったエサはワナの近くに捨てるんですが、そのエサは跡形もなく完食です。箱ワナでのイノシシ駆除には限界を感じています」

イノシシ用の箱ワナ。イノシシも学習し、ワナにかかりにくくなっている

イノシシ用の箱ワナ。イノシシも学習し、ワナにかかりにくくなっている

人手不足も深刻なようだ。現在、イノシシ対策を行なっているのは山見さんのほかふたり。ふたりとも本業は漁師で、昨年イノシシを捕まえるワナの免許を取って参加している。

「15ヵ所のワナのエサを替えるだけで、ふたりで半日かかります。箱ワナの中で作業をするので常時中腰でいないといけない。年齢的なこともあって腰にくるんです」

体力だけでなく、精神的につらいシーンも。

「6月、7月になってくると、イノシシの子供(うりぼう)がたくさんワナにかかるようになる。最後にやりで刺してとどめをさすんですが、うりぼうはものすごい声で『ギャーッ』と鳴くんです。その叫び声が耳に残ってしまって......。

見た目もかわいいので、殺してしまうのは本当にかわいそうで精神的につらくなる。『ごめんよ』って声をかけながらやっています」

イノシシの子供(うりぼう)。駆除するのに心は痛むと担当者は語る

イノシシの子供(うりぼう)。駆除するのに心は痛むと担当者は語る

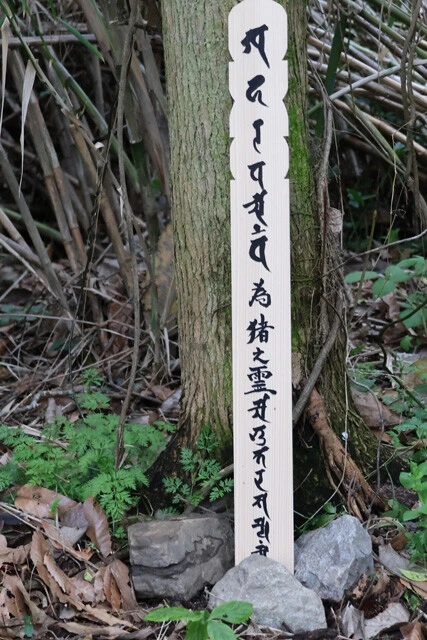

そんなこともあり、今年3月25日、島のイノシシ駆除に関わる人たちで僧侶と共に山に入り、箱ワナのおりの前で初めてイノシシ供養を行ない皆で手を合わせたという。

「やはり動物の命を奪っているわけですから、何もしないわけにはいきませんよね」

ただ、悲観的な話ばかりではなく光明もあるようだ。

「今年から野良猫がワナの辺りをパトロールし始めたんです。監視カメラから送られてくる写真に最近、猫が写り始めました。

イノシシは猫が大嫌いで、猫が来たらパッと逃げる。この調子で猫が島中を動き回ってくれたら、イノシシの繁殖を邪魔して生まれてくるうりぼうの数が減るかもしれないとひそかに期待しています。結果は、うりぼうが生まれてくる6月ぐらいにわかると思います」

最後に、なぜ約5㎞もの海を泳いで淡路島から沼島にイノシシが渡ってきたのだろうか?と尋ねてみた。

「あくまでも私個人の予想ですが、流されたのではなく、イノシシが自分から泳いで沼島に渡ろうと思ってやって来たと思います。

というのも、淡路島と比べて沼島はイノシシの好物であるクヌギやクリの木があちこちにたくさんある。そのにおいが風に乗って淡路島まで流れていったんだと思います。

沼島のほうからおいしそうなにおいがするなとわかったイノシシが『よし。泳いであの島まで行こう』と思って海を渡ってきたんではないでしょうか。とにかくイノシシはものすごく鼻が利くというか嗅覚が鋭い動物ですので。

ちなみに、淡路島から沼島に泳いできたイノシシを動画で撮影された方がいて見せてもらったんですが、その泳ぐスピードがものすごく速いのに驚きました。潮の流れの影響もあるのか、オリンピックで金メダルが取れるんじゃないかというスピードでしたね(笑)」

イノシシが、泳ぎがうまいということには驚きだ。

■民家に侵入して被害を及ぼすケースも

畑などを荒らす事例は多くあるが、実際に人の暮らす住居の中にまでイノシシが入り込み、冷蔵庫を開けてビールを飲んだりするという被害を受けた島もある。

広島県尾道市の人口380人ほどの小さな離島・百島。この島でイノシシの駆除を担当する京泉盛勇さんに、なにゆえ百島のイノシシは民家の中まで入り込んできたのかを聞いてみた。

「この島の農家はミカンなどのかんきつ類や野菜を作っているんです。そんなミカンや野菜が傷んで商品にならなかったものを、当時は畑の隅にそのまま捨てていました。イノシシが増えるにつれ、捨てられたものを食べに民家近くまでやって来るようになった。

さらに、この島は家で自家製の漬物を漬けている家庭が多い。イノシシは発酵食品が大好きです。畑に近づいたイノシシがたまたま家の中からのおいしそうなにおいに気づく。そして、家に入り漬物を完食。

さらに、食べ物のにおいのする冷蔵庫も床に転がしているうちにドアが開いて中のものを完食。そうやって一部の個体が学習していった結果だと思います」

イノシシが人の住居を襲うようになって以降、島の住民たちは自宅をフェンスで囲んで生活するようになった。それでも、その隙間を狙って侵入してくるという。

「自治体から5㎜の太さの鉄で作った金網が支給されています。しかし、イノシシはこれを鼻先でこじ開け、たわませて20㎝ほどの隙間を開けると潜り込んで入ってきます。金網だけだとあまり役立っていないのが実情です」

百島では民家にまで被害が及んでいる。畑を柵で囲ってもイノシシは突破してくる

百島では民家にまで被害が及んでいる。畑を柵で囲ってもイノシシは突破してくる

そして、イノシシが家の中に入ったときには、京泉さんに昼夜関係なしにSOSの連絡が入る。

「夜中でも電話がかかってきて『なんとかしてー』と。行くことは行きますよ。けど、行ってもどうすることもできないんです。いくらイノシシが目の前にいるからといって人の家の中で猟銃は撃てませんから。

仕方ないので、鍋を叩いて大きな音を出すなどイノシシが嫌がるようなことをして、早く家から出ていってもらうようにするしかないんです」

さらに、猟銃を使っての駆除は命がけだともいう。

「過去に、大きなイノシシでしたが、弾が2発命中したんで大丈夫と思って近づこうとしたとき、突然こちらに体当たりしに向かってきました。慌てて弾を込めて撃ちましたが手をケガしてしまいました。本当に大変な仕事なんです」

命がけで駆除をしたとしてもそこで終わりではないのが離島イノシシ問題の難しさ。

「島にいるイノシシを全部駆除しても、また新たなイノシシが海を泳いでやって来ますから、また増えていく。手の打ちようがないんですよね」

駆除活動にも限界があるとため息をついた。

■イノシシが海を渡る理由とは!?

では、なぜこのようにイノシシが海を渡るケースが増えているのだろうか。離島イノシシの研究調査をしている兵庫県立大学自然・環境科学研究所の栗山武夫准教授に話を聞いた。

「なぜ海を渡るのかということについては私も興味はあるんですが、結論から言うとまだよくわからない部分が多いんです。

受動的なケースとして、海の近くで狩猟者に追われて、海に落ちてそのまま泳いでやって来たということもあるでしょうし、最近は山火事も多いですが、当然動物も逃げますから、海に落ちてそのままたどり着いたという可能性も否定できません。

反対に、能動的に新天地を求めて海を渡ったケースも否定できないと思っています。イノシシは海岸で海藻を食べたりしますし、船員さんに聞くとイノシシが泳いでいるのはよく見かけるとのことです。科学的な証明は難しいのですが、能動的に離島に渡っていないと理由がつかないぐらい、急激な分布拡大は起こっています。

今や瀬戸内海の離島にはほぼ全域にイノシシがいますし、九州から20㎞ほど離れた長崎県の壱岐島にも1頭たどり着いた記録があります。本州から40㎞ほど離れた新潟県の佐渡島にもイノシシの死骸が流れ着いたことが何度かあるようです」

まだ謎多きこの現象。住民にとってもイノシシにとっても、良き形の解決策が見つかる日が来ることが望まれる。