「カスハラ防止条例」の施行によって、これまで曖昧だったカスハラの基準が明確になった。では、カスハラと正当なクレームの違いは何か? どうすればカスハラ認定されないのか? 正しいクレームの入れ方はどうするのか? "嫌なお客さん"にならないための方法を聞いた!

* * *

■食べ物の中に髪の毛が! さあ、どう対応する?

4月1日から「カスタマーハラスメント防止条例」(以下、カスハラ防止条例)が、東京都、北海道、群馬県、三重県の桑名市で施行された。

また、愛知県、三重県も条例を制定する方針で、さらに岩手県、栃木県、埼玉県、静岡県、和歌山県も制定を検討しているという。今後、カスハラ防止条例は全国に広がっていきそうだ。

カスハラとは、カスタマー(顧客)による理不尽なクレームや嫌がらせなどのことで、近年、社会問題になっていた。しかし、「お客さんを大事にしなくてはいけない」「何がカスハラになるのか明確な基準がない」などの理由で、なかなか対策が進んでいなかった。

そこで東京都などの自治体が、カスハラ問題を解決するために条例を制定したのだ。

『カスハラの犯罪心理学』(インターナショナル新書)などの著書がある東洋大学の桐生正幸(きりう・まさゆき)教授が解説する。

「これまで『カスハラとは何か』が明確化されていなかったんです。暴行や脅迫などの犯罪であれば法律で取り締まることができるけれども、カスハラの大部分は大声で文句を言うなどのグレーゾーン。そこを今回、ある程度明確にしたということで一定の評価はできるのではないでしょうか。これは法制化に向けての第一歩だと思います」

日本ハラスメント協会の村嵜要(むらさき・かなめ)代表理事もカスハラ防止条例は有効だと言う。

「これまでも多くの企業でカスハラ対策マニュアルなどが作成されていたのですが、その基準や対応がバラバラだったので、あまり効果が感じられませんでした。

しかし、今回の条例でカスハラの基準がはっきりし、横並びの対応ができるので、大きな効果が期待できます。

また、東京都や北海道などは条例違反に対する罰則を設けていませんが、桑名市は悪質な場合は氏名を公表するとしています。個人的にはこれくらい踏み込んだ条例のほうが抑止力につながるのではないかと思います」

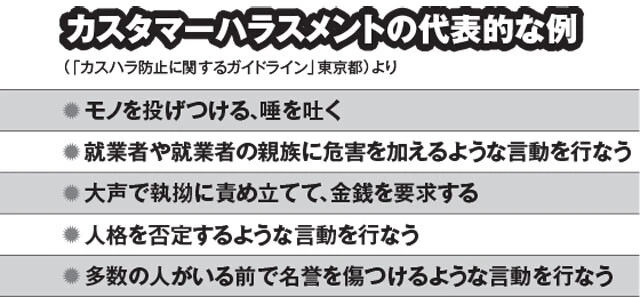

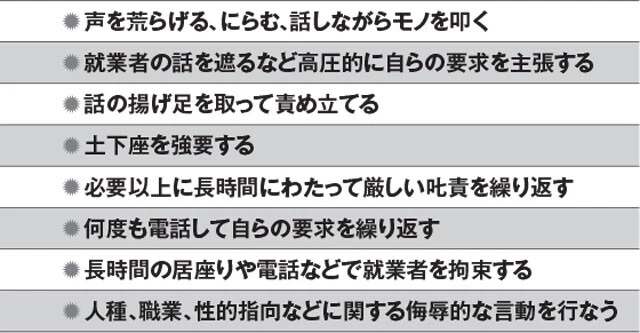

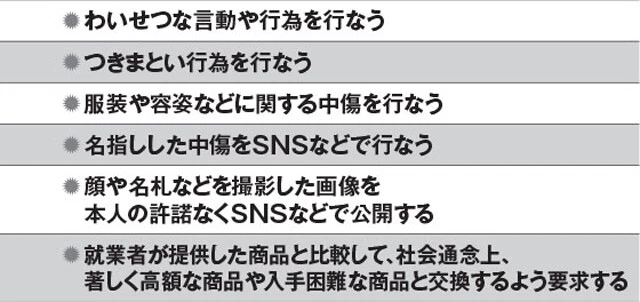

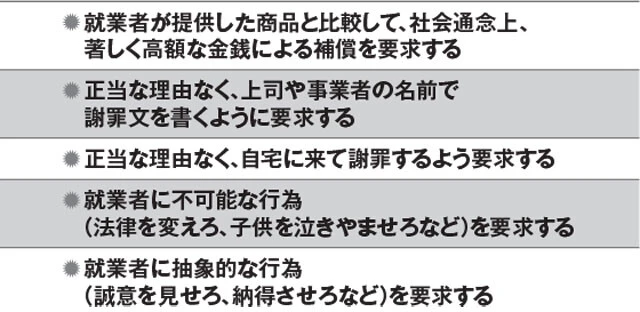

東京都はガイドラインで代表的なカスハラ例を示している。しかし、カスハラが何かはわかるが、正当なクレームとの違いがいまいちわかりにくい部分も。そこで村嵜氏に違いを教えてもらった。

「正当なクレームは、提供を受けたサービスや商品についてなんらかの欠陥が見つかったときに、それを修正してほしいと要求することです。

一方のカスハラは、提供を受けたサービスや商品の修正を超えた要求をすること。提供を受けたサービスの原状回復はできたけれども『謝り方が悪い。もっと誠意を見せろ』などと言う自分勝手な言動のことです」

もう少し具体的に知りたいが、例えば、飲食店で出された食事の中に髪の毛が入っていた場合の正当なクレームの方法はどうすればいいのだろうか。

「『商品に髪の毛が入っているので交換してもらえませんか』と普通の声で事実だけを淡々と伝えるのがいいと思います。『原状回復以上のことを要求するとカスハラになる』と考えてください。

例えば『髪の毛が入っていたから交換してほしい』と言った後に『気分を害したので料金を割引してくれ』『次回の割引クーポンをくれ』などと言うのは、カスハラになります。大声を出すのは論外ですが、口調が丁寧でも要求していることが過剰であればカスハラです」

ただ、食べ物の中に髪の毛が入っていたら、どうしても感情的になって大声で店員を呼びがちだ。また、何かミスがあれば「おかしいんじゃないか!」と怒ってしまうこともあるだろう。それでカスハラ認定されるのは納得がいかないケースもありそうだが......。

消費者関連専門家会議(ACAP[エイキャップ])の齊木茂人(さいき・しげと)専務理事が語る。

「東京都のカスハラの定義は『著しい迷惑行為があって、就業環境を害するもの』となっています。著しい迷惑行為だけだとお客さんが『ふざけんな!』と言っただけでカスハラ認定されてしまう場合があります。しかし、就業環境を害しているという文があると『ふざけんな!』だけでは就業環境を害しているとは言い難い。

では、就業環境を害するものをどう判断するかというと例えば時間です。

店員さんがお客さんから苦情を言われている場合、ひとつの目安として、対面でも電話でも30分以上続く場合はカスハラという判断もあります。また、回数もあります。同じ苦情を2、3回繰り返し、内容は十分伝わっているのにしつこく話し続ける場合はカスハラになる可能性があります」

カッとして声を荒らげてしまうことはあるかもしれないが、それが長時間でなく、何度もしつこく話さなければ、カスハラ認定されることは少ないようだ。

■居酒屋さんでの生ビールの頼み方は?

実は、カスハラをする人にはある傾向があると桐生氏は言う。

「カスハラ加害に関する調査をしてわかったのは、カスハラ加害の割合が一番多かったのは45歳から59歳までの年代です。また、職業は会社員(営業など)、経営者・役員、自営業者。そして世帯年収が1000万円以上の人。

ほかの調査を見ても中高年以上の男性が多かった。男性は女性に比べて攻撃行動で物事を解決しようとする傾向があるのだと思います。

また、年齢が高くなると社会的な地位も高くなりがちなので、店員さんが何かミスをした場合『俺をバカにするのか』といった気持ちになってしまうのでしょう。

カスハラ被害者は若年層に多いのですが、それは地位が高い人との関係性があるのかもしれません」

もし、あなたが45歳から59歳の年代だったら注意してほしいし、親や知人がそういう年代だったら、カスハラ防止条例が施行されていることを伝えてほしい。

では、逆に自分がカスハラを受ける立場になったとき、どんな対応をすればいいのだろうか。

「お客さんから大声で怒鳴られたら、びっくりしてどうすればいいかわからなくなってしまうでしょう。その場合、『すみません。私では対応できませんので、上司に聞いてきます』などと言って、物理的にも精神的にも距離を置いてください。そして、まず落ち着くこと。それからほかの従業員に助けを求めてください。

もし、自分しか対応する人がいなくて、土下座などを求められたら、そのときは毅然(きぜん)とした態度で『そのような要求は、カスハラ防止条例で禁止されています』などと断ってください。それが今回のカスハラ防止条例の意義でもありますから」

最後に齊木氏が、カスハラ防止条例時代の心構えを教えてくれた。

「居酒屋さんなどでビールを頼むとき、店員さんに『生ビール』などと言っていませんか。この頼み方はハラスメント教育を受けていない世代の頼み方です。ハラスメント教育を受けている若い世代は『生ビールお願いします』と丁寧に頼みます。

『生ビール』は上から目線の言葉です。そういう頼み方をしていると店員さんから『あのお客さんは横柄だ』と思われます。若い人たちは店員さんに対して『〇〇ください』『お願いします』というのが当たり前になっているんです。すでにそういう時代だということを知っていれば、自分がカスハラ加害者になることはないかもしれません」

今まで「生ビール」と頼んでいた人は、カスハラ予備軍だと思ったほうがいいのかもしれない。

そして、もし自分の住んでいる地域にカスハラ防止条例がなくても、施行されている自治体を訪れるときは、カスハラ認定されないように条例のことを少しでも知っておくのはいいことではないだろうか。