3月18日、埼玉県の保管倉庫からトラックに積み込まれる備蓄米

3月18日、埼玉県の保管倉庫からトラックに積み込まれる備蓄米

価格を下げる狙いで行なわれた政府の備蓄米放出も焼け石に水。相変わらずの高騰状態が続く。秋に入る予定の新米の増産分を考慮してもまだ流通量は足りず、今年も猛暑で不作になったら......と関係者は不安を隠せない。コメがいっこうに安くならない理由はなんなのか? 業界関係者を直撃した。

* * *

■中国だったら暴動級

「こんなに主食の値段が上がったら、わが国だったら暴動が起きますよって、中国の人が言うんです」

コメ業界の関係者がこう言って苦笑するほどの高騰が起きている。総務省が公表する3月の「消費者物価指数」で、米類は前年同期比で92.1%上昇した。ここ6ヵ月というもの、記録のある1971年以降で過去最高の上げ幅を更新し続けている。

農林水産省が公表する全国のスーパーでのコメの平均価格も、4月13日まで15週連続で上昇し続けている。4月7~13日は5㎏当たり4217円で、前年同期の2078円の倍以上になった。

業界関係者が指摘するように、中国人は主食である米価の変動に敏感だ。日本での高騰は人ごとなだけに、中国メディアはセンセーショナルな見出しで報じている。

「暴漲92.1%!(暴騰92.1%!)」「創54年来最大漲幅(54年来最大の上げ幅を樹立)」「米価飆昇創記録(米価の高騰が記録を更新)」......漢字の力か忖度抜きの書きぶりからか、日本の報道を見ているときより米価高騰への怒りが湧いてくる。

■農水省の計算ミス

これが天災のせいならまだしも、農水省によると、ここ2年の収穫量は「平年並み」で不作ではないという。それなのに冷夏でコメが不足した1993年の「平成の米騒動」よりも価格が上がっている。

相対取引価格(集荷業者と卸売業者の間の取引価格)の平均は、93年産が60㎏当たり2万3607円であるのに対し、2024年産は2万4500円に達している。

中国メディアが「〝人禍〟主導的民生危機」と伝えるのを引用するまでもなく、これは人災によって引き起こされた国民生活の危機である。人災とは、農水省による「減反政策」のやりすぎだ。

減反政策は、コメの需要の減少を受けて国の主導でその生産を抑え、需要と供給を釣り合わせる荒療治である。1970年に始まり、国は2018年度に廃止したと主張している。

けれども実際にはそれ以降も、コメの代わりに麦や大豆、飼料用米(エサ米)などへの転作に対し、補助金や助成金をつけて奨励するなど、コメの生産の抑制は相変わらず続いているのだ。

この減反政策で、農水省は手痛い失敗をする。コメの需要を過少に見積もって、供給不足を招いた。その結果が昨年夏にスーパーの棚からコメが消えた「令和の米騒動」だ。当時の坂本哲志農水大臣は「新米が出回れば、価格は落ち着く」との楽観的な見通しを示したものの、秋以降も価格は上がり続けた。

■備蓄米じゃ足りない

今では価格が上がるだけでなく、一部のスーパーや米穀店においては品薄で棚が空く事態になっている。そんな現状に対し、江藤拓農水大臣は4月1日の記者会見でこう言い放った。

「トイレットペーパーがオイルショックのときになくなりました。各ご家庭で、家庭の暮らしを守るためにみんなが買ったので一気になくなりました。

コメがないのではないかという不安感が、消費者の方々にも、流通関係者の方々にも、さまざまな集荷業者の方々にも多分にあり......さまざまなSNSがはやっている時代ですから、いろいろな風評とかが一気に立つと『あ、もうお米がないんだ』と」

1973年のオイルショックでは紙がなくなるというデマが広がり、トイレットペーパーの買い占めが起きた。それと今のコメ不足を重ね合わせ、コメが足りないというのは流言飛語の類いだと難じている。

備蓄米について「今回21万t以上出したということで、不足分については十分に埋まったのではないかという判断もできる数量です」とも話した。しかし現実はというと、その後もスーパーの店頭価格は上がり続け、品薄感はむしろ強まっている。

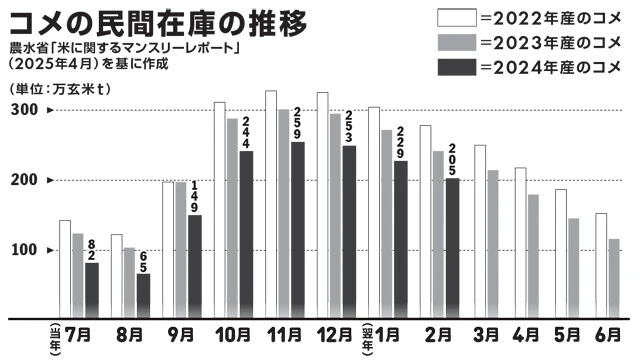

取材した米卸売業者は「備蓄米を21万t程度出したところで、まだまだ足りない。40万tは不足している」ということで意見が一致する。その根拠はコメの民間在庫量だ。新米が出回った昨年10月以降、その量は前年比で一貫して40万t前後少ない。

しかも、現状より40万t在庫が多かった昨年ですら夏に深刻なコメ不足が起きている。今年2月の民間在庫量205万tは近年の同月比で最低であり、新米が出る前の夏場の端境期に再びコメが不足する可能性は高い。

現場で足りていないのに、農水省だけが「十分に埋まったのではないか」ととんちんかんな主張をする。これは縦割り行政の弊害だという。

「統計部が出した数字にほかの部署は疑いを差し挟めない」(米卸売業者)

■新米も値上がり!?

25年産の新米は、さらなる値上がりを前提に商談や価格の提示が進む。スーパーに並ぶ定番のコメで「御三家」と呼ばれるのが、新潟県産コシヒカリ、秋田県産あきたこまち、北海道産ななつぼしだ。

このうち、新潟県産コシヒカリについて、JA全農にいがたは、最高等級である一等米で前年比で35%高い60㎏2万3000円という概算金を示した。これは最低保証額で、さらに高くなる可能性もある。農家に払う概算金は例年8月頃に公表してきたが、今年は2月末に早々と示した。

その後に続いたのが、やはり御三家の秋田県産あきたこまち。JA全農あきたは3月下旬、その一等米の概算金を前年比で42%高い60㎏2万4000円にすると示した。

ふたつのJA全農県本部はなぜ半年近く前倒しで「手の内をさらした」(農政関係者)のか。背景には集荷率が下がっている現状への危機感がある。

昨年JAグループは24年産米の集荷にてこずった。それは「コメ、どこ行った?」と関係者が頭を抱えるほどだった。高値を提示するほかの集荷業者に競り負けた格好だ。農水省が備蓄米を放出したのは、予定した量を集荷できなかったJAの救済のためでもある。

25年産米は収穫前の「青田買い」どころか、田植え前の冬田、春田が買われていっている。中食(テイクアウトなど)や外食といった実需者の大手ほど原料の確保が欠かせないので、24年産米に続いて25年産の新米も業務用から優先的に供給されていくだろう。

スーパーなどの量販店ほど供給は後回しになる。売り手市場だから、安値で販売する店ほど品薄になってしまう。

農水省の取りまとめによると、今年1月末時点で主食用米の作付面積は前年より2.3万ha増える見込みで、12万t程度の増産が見込まれるという。

だが、この量では不足分を賄えない。備蓄米を毎月放出すれば足りるかというと、そうはならないはずだ。備蓄米はいずれ政府が買い戻し、市場から隔離してしまう。あくまで一時的に流通量を増やす措置に過ぎない。

■猛暑でさらに暴騰!?

さらなる懸念材料が、今夏も猛暑が予測されていることだ。気象庁は6~8月の天候見通しを全国的に気温が平年より高く、再び猛暑となる見込みだとしている。2月25日に発表した気温の予測を見ると、気温が高い確率は各地で50~70%に達している。

猛暑は稲の生育に悪影響を与える。収穫量が減ったり、粒が割れたり、炊飯するとベチャベチャしたものになっておいしくなかったりと、さまざまな「高温障害」が生じる。

効果的な対策に、高温でも品質の落ちにくい「高温耐性品種」に切り替える方法がある。道府県や研究機関がさまざまな高温耐性品種を開発しているが、普及の速度は遅く、24年産で主食用の作付面積の16.2%にとどまる。一方、暑さに弱いことで有名なコシヒカリは、その倍に当たる3割を占める。

もし高温障害により、25年産米が不作になったら......。その先に待っているのは、青天井の米価暴騰か。あるいは輸入米が雪崩を打って流れ込むのか。

消費者は今、高いコメを買わされるだけでなく、減反政策を維持するための税金まで負担している。主食用米以外を水田に作付けするよう奨励する「水田活用の直接支払交付金」は、25年度に2870億円の予算を計上している。

今後コメの需要が減れば転作の面積が増え、助成金を増やさなければならないから、この額は増加が見込まれる。

これに前々からキレ気味なのが財務省だ。同省は、2039年には3904億円まで膨れ上がると推計し、「生産抑制を続けるのみでは持続的な発展は望めず」(財政制度等審議会の提出資料「農林水産」21年4月30日)と非難している。

高い米価と税金の二重負担。中国人の言う暴動とまではいかないにしても、国民はもっと怒っていい。

●山口亮子(やまぐち・りょうこ)

愛媛県出身。2010年、京都大学文学部卒業。13年、中国・北京大学歴史学系大学院修了。時事通信社を経てフリーになり、農業や中国について執筆。著書に『ウンコノミクス』(インターナショナル新書)、『日本一の農業県はどこか―農業の通信簿―』(新潮新書)、共著に『誰が農業を殺すのか』(新潮新書)、『人口減少時代の農業と食』(ちくま新書)など。株式会社ウロ代表取締役