2016年の熊本地震は「布田川断層帯」と「日奈久断層帯(北部)」が引き起こした地震だった

2016年の熊本地震は「布田川断層帯」と「日奈久断層帯(北部)」が引き起こした地震だった

昨年発生した能登半島地震は"活断層"地震だった。大津波を起こす海溝型地震も怖いが、都市の近くで起こる直下型の活断層地震もその地域に大きな被害をもたらす。

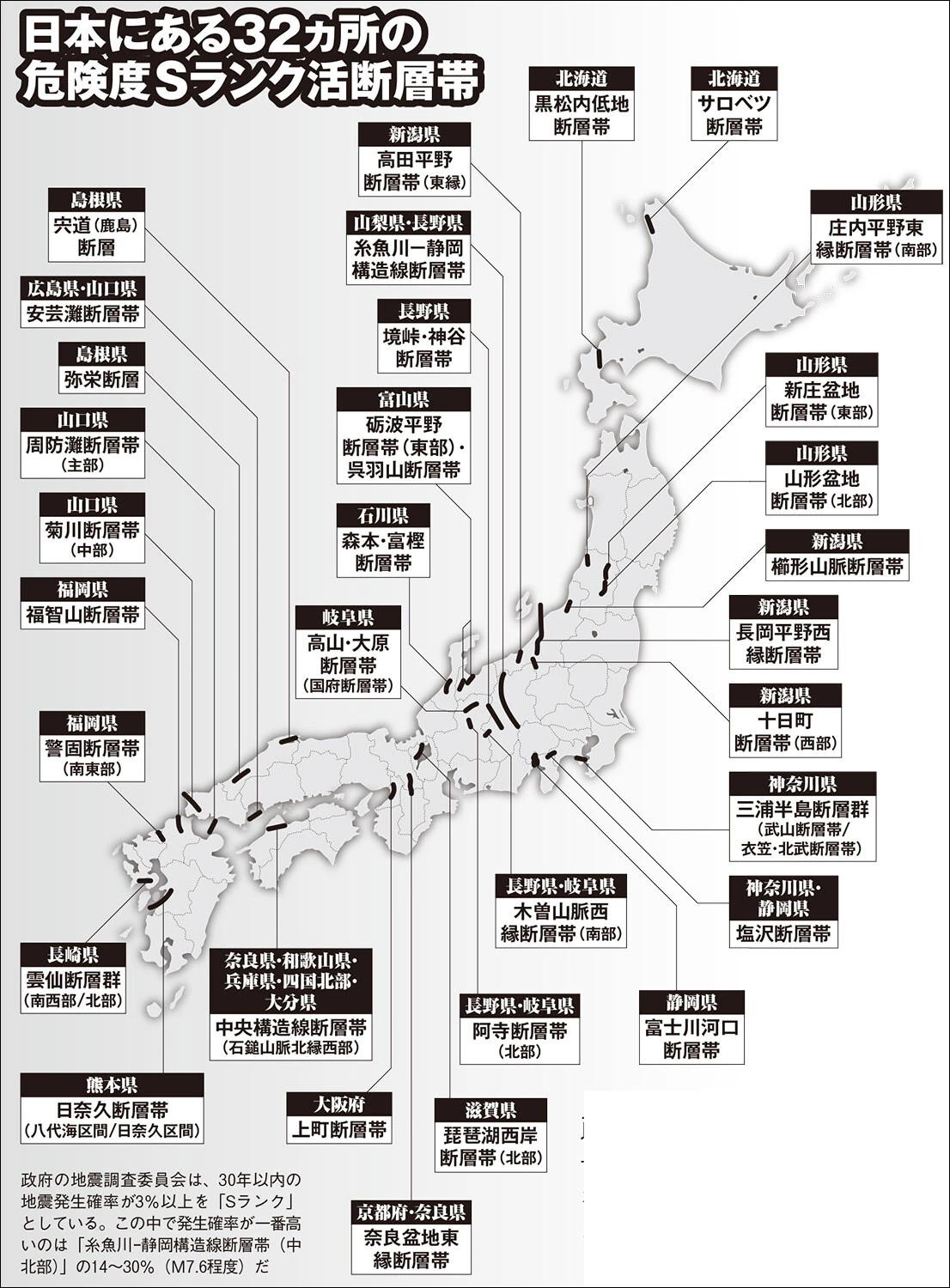

政府は今年1月、地震発生確率が高い「Sランク」活断層32ヵ所を発表した。さらに最新のGPS調査によって、注意しなければいけない地域を絞り込んだ!

■GPS調査でわかった最も危険な活断層は?

「南海トラフ地震が迫っている」とメディアが頻繁に伝えている。

今後30年以内にマグニチュード(M)8~9クラスの地震が発生する確率は80%だという。確かに地震による津波などで大きな被害をもたらす南海トラフ地震などの「海溝型地震」は怖い。

一方で、昨年1月に発生した「能登半島地震」(M7.6)や2016年に起こった「熊本地震」(M6.5とM7.3)、1995年の「阪神・淡路大震災」(M7.3)など、陸地の活断層を震源とする直下型の「内陸型地震(活断層地震)」の怖さも忘れてはいけない。

今年1月15日、政府の地震調査委員会は、今後30年以内に地震が発生する確率が高い活断層を「Sランク」として発表した。現在、Sランクの活断層は日本に32ある。この地域では特に注意が必要だ。

実は、活断層地震である昨年の能登半島地震をGPSの調査で予測していた人物がいた。京都大学防災研究所の西村卓也教授だ。

そこで西村氏に海溝型地震と活断層地震の違いや、GPSによる地震予測などについて聞いた。

――まず、海溝型地震と活断層地震の違いについて教えてください。

「海溝型地震は海のプレートが陸のプレートの下に沈み込むことによって起こり、一般的に活断層地震よりも規模の大きな地震になります。また、震源が主に海域なので非常に大きな津波を伴います。

一方の活断層地震は、規模は海溝型よりも小さくなりますが、それでもM8クラスまで起こる可能性があります。震源は陸海の活断層で、現在陸域の114ヵ所は地震調査委員会が調査済みですが、それですべてではなく、まだよくわかっていない活断層がたくさんあります。

一説には、日本には2000以上の活断層があるともいわれていて、どこで地震が起こっても不思議ではありません。

人が多く住んでいる都市部の直下でも活断層は確認されていたり、隠れていたりします。すると揺れがダイレクトに伝わってくるので、非常に大きな被害をもたらします。

2018年6月に起こった大阪府北部地震はM6.1とそれほど大きな地震ではありませんでしたが、人口密集地域だったために住宅被害は6万棟以上、死者を含めた重軽傷者も400人以上となりました」

――活断層地震の発生間隔はどれくらいですか?

「個々の地域での発生間隔は海溝型のほうが短く、100年から数百年だといわれています。一方の活断層地震は数千年単位です。しかし、日本には無数の活断層があるため、トータルで考えると活断層地震の発生間隔は決して少なくはありません」

――1000年に1度だとしても、活断層が2000あれば半年に1回はどこかで地震が起きる計算になりますね。

ところで西村先生はGPSを使って活断層地震の発生を調べているとのことですが、普通の調査とはどう違うんですか?

「活断層を探す場合、普通は航空写真や地形図などから『ここに活断層がありそうだ』と推測します。そして、その場所を掘削して地層のズレがあるかを確認する。あれば、それがいつ起きたのかを調査します。

しかし、これは労力がとてもかかる作業です。この調査を約30年前から始めて、やっと114ヵ所終わったところです。もし、2000ヵ所ある活断層のすべての調査をこの方法で全部やろうとしたら、あと400年はかかります。

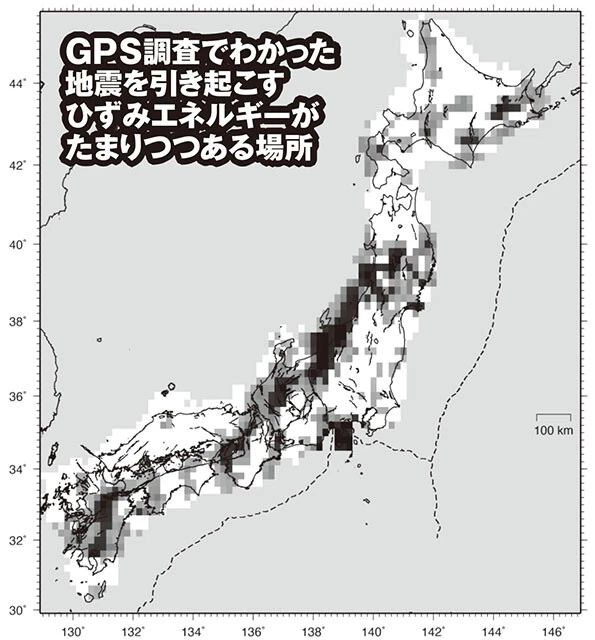

そこで、私はひとつひとつの活断層に注目するのではなく、もう少し大ざっぱに広いエリアとしてとらえて、その地域に地震を起こすようなエネルギーがたまっているかどうかをGPSのデータから分析することにしました。エネルギーのたまり方が速い場所のほうが地震が発生しやすいので、その発生確率を計算しているんです」

――そのGPSは、どれくらいの数あるんですか?

「GPSの観測機器は国土地理院が全国に設置していて、今は約1300ヵ所に観測点があります。平均すると20㎞から25㎞四方に1ヵ所くらいの割合です。

それに加えて大学などが独自に設置しているものや携帯電話会社が基地局に設置しているものもあります。合計すると日本全国で4000ヵ所以上になります。

このGPSの観測点が、それぞれどの方向にどれくらいのスピードで動いているのかを調べると、地震を引き起こすひずみのエネルギーがたまりつつあるかがわかります。

例えば、隣り合った観測点で同じ方向に移動していればひずみはありませんが、方向やスピードが違っているとひずみが生まれます。そのひずみが限界に達して、活断層がバリッと割れるのが地震です」

GPS調査によると「新潟から大阪」「九州」「伊豆半島」などに大きなひずみ(色の濃い部分)がたまっているようだ(京都大学防災研究所・西村卓也教授の提供データを基に作成)

GPS調査によると「新潟から大阪」「九州」「伊豆半島」などに大きなひずみ(色の濃い部分)がたまっているようだ(京都大学防災研究所・西村卓也教授の提供データを基に作成)

――西村先生は、このGPS調査で昨年の能登半島地震を予測していたと聞きました。

「能登半島は、20年くらいまでは地域としての動きはかなり小さく、隣り合う観測点の差もほとんどありませんでした。しかし、20年の12月から突然、能登半島の先端にある観測点が水平方向に膨らむように動いたり、隆起する動きが観測されました。

この周囲に活断層があるのはわかっていましたので、この膨張する動きが活断層にどのような影響があるのかを計算すると、地震をより起こしやすくする力が加わっていることがわかった。それで地震発生の可能性が高まっているのではないかと判断しました」

――いつ頃地震が起きそうかもわかっていたんですか?

「いや、わかりませんでした。発生時期の予測はとても難しいのが実情です」

――能登半島のように、今、日本ではこの地域が危なそうだというのはGPSの調査である程度わかっているのでしょうか?

「ひずみのたまり方が速い所は、ある程度わかっています。日本列島の内陸だと新潟県から南西に延びて、長野県や岐阜県、あるいは滋賀県や京都府、大阪府につながる地域を『新潟-神戸歪み集中帯』と呼んでいるのですが、この地域の地震の発生頻度は比較的高いと思います」

――地震調査委員会が発表しているSランクの活断層とGPSの調査は一致しているのでしょうか?

「かなりの部分で一致しています。新潟-神戸歪み集中帯にもSランクの活断層が多数あります。一方で、一致していない場所もあります。例えば、山陰地方や九州南部、伊豆半島の周辺などです。山陰地方や九州南部などは、活断層を見つけるのが難しい地域であるということはあるかもしれません」

――地震調査委員会の発表とGPSの調査で、同じように危険度が高い活断層は具体的にわかっていますか?

「主要活断層でいえば『長岡平野西縁(ながおかへいやせいえん)断層帯』や『糸魚川(いといがわ)-静岡構造線(しずおかこうぞうせん)断層帯』などは、両者共通して危険度が高い活断層です。長岡平野西縁断層帯は、越後平野(新潟平野)の縁の断層で、平野の西側に山があり、その山と平野の境目が断層なので、地形的にとても明瞭です。

糸魚川-静岡構造線断層帯も長野県の松本市や白馬村の辺りにありますが、盆地と山地の境界が断層です。そうした山地と平野の境界ができる場所は、過去に地震活動があり、今後も活動する可能性は高いと思います」

――ちなみに、地震調査委員会はGPS調査を活断層地震の予測に取り入れているんですか?

「今後は活断層の調査以外の方法も使おうという声は出ていますが、実際に発生確率の計算に使われるのはまだ先だと思います」

■都市部にもある危険度の高い活断層!

西村氏が名前を挙げた長岡平野西縁断層帯は、今年1月の地震調査委員会の発表で、AランクからSランクに引き上げられた活断層帯だ。

想定される地震の規模はM8.0程度で、広い範囲で震度7の揺れが起こり、建物被害は全壊が約17万棟、死者は約8000人と推定されている。

いったい、どのような活断層なのだろうか。新潟大学災害・復興科学研究所の卜部厚志(うらべ・あつし)教授に聞いてみた。

「長岡平野西縁断層帯は、新潟市の沖合から、新潟県小千谷(おぢや)市にかけて南北方向に延びる約83㎞の長い断層帯です。断層帯なので、『角田・弥彦(かくだ・やひこ)断層』や『鳥越(とりごえ)断層』『関原(せきはら)断層』などの数十㎞の複数の断層から構成されています。

この断層帯が一番最近動いたのは約1200年前です。活断層地震は1500年から2000年間隔で発生するといわれているので、『今、新潟県内で一番危険な活断層はどこか』と聞かれると、長岡平野西縁断層帯ということになります。

また、断層帯のある新潟市と長岡市の人口を合わせると新潟県の全人口の半数近くになるので、人口密集地帯という面でも危険度が高い断層帯だと言わざるをえません」

「長岡平野西縁断層帯」がある新潟県の弥彦村周辺。平野から突然、山地になっているのは、地震によって地表が隆起したからだと思われる

「長岡平野西縁断層帯」がある新潟県の弥彦村周辺。平野から突然、山地になっているのは、地震によって地表が隆起したからだと思われる

――地形的な特徴は?

「越後平野の西側に角田山や弥彦山などの大きな山があって、その東側が平野になっているんですが、その境界線が活断層というわけではなくて、大きな山と平野の間に数百m級の小さな山があります。その小さな山と平野の間辺りが活断層になります。

それぞれ隆起の度合いが違いますし、数千年に1度しか動かないので隆起した断層地形も削れて丸くなったりします。また、断層も一直線ではなく、地表ではメインの断層から枝分かれするものもありますから、一般の人はわかりにくいかもしれません」

――平野から急に山が現れる場所は活断層が多いのでしょうか?

「場所にもよりますが、活断層地震によって断層が上下にズレれば、隆起している側に山地が形成され、沈降側に平野や盆地を造ることはあります。そして、平野は住むのに便利なのでどんどん人が集まってきて、大きな都市になることはあるでしょう」

実際に長岡平野西縁断層帯の近くに行ってみると、本当に平野から突然、高い山が現れる。近くには小さな山も点在していた。それでも、ここに活断層があると知らなければ、どこにでもある普通の景色と思ってしまう。

地震調査委員会による長岡平野西縁断層帯の地震発生確率は「今後30年以内に3%以上」となっているが、1995年の阪神・淡路大震災を起こした兵庫県南部地震の発生確率は0.02~8%だった。2016年の熊本地震も0~0.9%と高くなかった。

不安をあおるわけではないが、3%という発生確率は決して安心できる数字ではない。

長岡平野西縁断層帯の近くに住む人は、日頃の備えを十分にしてほしい。

では、ほかに危険度の高い活断層はないのだろうか。卜部氏に聞いた。

「人がたくさん住んでいる所でいえば、大阪平野にある『上町(うえまち)断層帯』です。ここもSランクの活断層で大阪府のほぼ真ん中を通っています。

また、宮城県の仙台平野にある『長町(ながまち)-利府線(りふせん)断層帯』(Aランク)は、仙台駅のそばにある活断層です」

上町断層帯の推定地震規模はM7.5程度で、発生確率は30年以内に2~3%。長町-利府線断層帯の地震規模はM7~7.5程度で、30年以内に1%以下となっている。

ほかにも福岡市を通るSランクの『警固(けご)断層帯』の南東部(地震規模M7.2程度、発生確率0.3~6%)も人口密集地域にある活断層だ。

今後、本誌では南海トラフ地震だけでなく、読者の身近にある活断層地震も含めて取材をし、注意と備えを呼びかけていきたいと考えている。