「僕はノンフィクションというのは、描かれた本人に喜ばれるものである必要はないと思うので、ある意味では監督の反応は理想的でした」と語る中村計氏

「僕はノンフィクションというのは、描かれた本人に喜ばれるものである必要はないと思うので、ある意味では監督の反応は理想的でした」と語る中村計氏

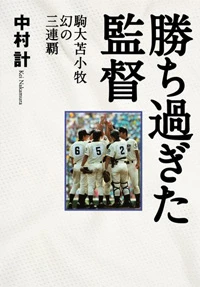

2004年、北海道勢として初めて夏の高校野球の全国優勝を飾った駒大苫小牧。

この快挙以降、その名を馳せることになる香田誉士史(よしふみ)監督の指導の下、チームは翌年夏に連覇、翌々年には斎藤佑樹vs田中将大の図式で世間を大いに沸かせた早実との一戦で、3連覇に肉薄する。

しかし、この高校球史に残る華々しい躍進の舞台裏では、若き監督の知られざる苦悩があった。『勝ち過ぎた監督 駒大苫小牧 幻の三連覇』は、その現場に10年以上にわたって立ち会い続けた著者・中村 計(けい)氏が、満を持してまとめ上げた会心の作だ。

―駒大苫小牧の躍進を1冊のノンフィクションにまとめようという着想は、いつ頃から持っていたのでしょうか。

中村 やはり初めて日本一になった2004年のときからですね。その前年にも取材で同校を訪れているのですが、その時点ではまさか全国優勝するようなチームになるとは夢にも思わず、香田監督にも割と控えめな印象を持っていました。

それが翌年、誰もが驚く優勝を果たしたことで、これはぜひ書きたいと強く感じたのですが、当時は香田監督もあまり取材対応に積極的ではなく、しばらく機会を窺(うかが)っていました。

―題材として、惹きつけられたポイントはどこでしょう?

中村 単純に、なぜ彼らが優勝できたのか、その理由が知りたかったんです。当時は、練習環境に大きなハンデを抱える雪国のチームが優勝するなんて前代未聞のことでした。僕自身も高校時代は野球をやっていましたが、関東でも冬場は手がかじかんで練習になりませんでしたから。雪の中で練習に励む駒大苫小牧の選手たちを見て、「人間って、やる気になればなんでもできるんだなあ」と驚かされたものです。

―香田監督の第一印象について「コミカルなまでに腰が低い」と表現されています。その後の躍進に伴って描かれる監督の苦悩ぶりは、本書の大きな読みどころです。

中村 何事にも非常に細かく神経を使われる方なので、まだ無名だった頃から、僕らメディアに対して気を使ってくれていたのではないかと思います。それが日本一になって突然注目を集めるようになったことで、様々な外圧にさらされ、精神的に疲弊したところもあるでしょう。監督に苛立ちをぶつけられた時期もありました。

高校生たちと同じ目線で戦っていた

―長年の取材から、香田氏の監督としての最大の資質は、どの点にあると感じますか?

中村 本書では、研究熱心でありながら遊びの部分を忘れないという本人自ら語るシーンがありますが、それに加えて、香田監督は既成の概念にとらわれないタイプだと思うんです。そうでなければ、そもそも北海道の学校で全国優勝なんて考えもしなかったでしょう。練習方法もセオリーにはこだわらず、いいと思ったことはなんでも柔軟に取り入れます。いい意味で子供っぽくて、ずっと高校生たちと同じ目線で戦っているように感じられました。

―そんなチームの中で、田中将大という存在が突出しすぎないよう、怒鳴りつけて引き締めるシーンが印象的でした。

中村 実際、監督が田中を叱りつけた場面では、ほかのメンバーたちは「そこまで怒らなくても…」と、あまり納得していなかったと思うんです。それでも、あとからトータルで見れば、僕にはあれはチームのバランスを取るために必要なことだったように思えてきます。このあたりに関しては、常人では気づかない独特の感性が働いているのかもしれません。

もっとも、彼はそれを必ずしも計算ずくでやっているわけではないでしょう。例えば、「今日の勝因は?」と聞かれたときに、はっきりと理屈で答えられる監督と、そうでない監督がいます。香田さんは明らかに後者の部類だと思うのですが、そういう人のほうが取材対象としては面白いですね。

―香田監督ご本人からは、原稿を一読されてどんな感想が?

中村 大した反応はなかったですね。「まあ、面白いんじゃない」といった程度で(苦笑)。でも、本人にとって面白くない記述もあるはずで、いろんなことをのみ込んでくれたのだと思います。

僕はノンフィクションというのは、描かれた本人に喜ばれるものである必要はないと思うので、ある意味では監督の反応は理想的でした。あくまで、読者が喜ぶものでなければ意味がありませんから「不愉快だけど、事実だからしょうがない」と思ってもらえるくらいがベストなのではないでしょうか。

甲子園の面白さの秘密

―折しも全国高校野球選手権大会が閉幕したばかり。

中村 実は甲子園というのは世界最大のビッグトーナメントです。全国の高校をまとめ上げるこのシステムは、アメリカのような大国ではまず成立しません。中学生では硬式と軟式に分かれてしまいますし、大学生はプロに人材が流れもします。すべての人材が等しくひとつの大会で争えるのは甲子園だけなんですよ。

―なるほど。甲子園の面白さの秘密がわかった気がします。

中村 プロ野球では、たとえ負けても次の試合で取り返せばいいわけで、どうしても一試合の“濃度”が薄くなります。その点、高校野球は甲子園優勝というはっきりとした頂点があり、トーナメント方式というわかりやすさもあります。また、僕が高校野球を題材にした本を多く書いているのも、クライマックスが明確で描きやすいという部分があるからです。プロの場合は日本シリーズがそれにあたりますが、7試合もあるため焦点を絞りにくい。

高校野球は見る人にとって熱の入れやすい競技です。そうした醍醐味(だいごみ)にも注目してみてはいかがでしょうか。ああ、それにしても清宮(早実)が甲子園で戦う姿を見たかったですね…。

●中村 計(なかむら・けい) 1973年生まれ、千葉県出身。同志社大学法学部卒業。スポーツ新聞記者を経て、フリーライター、ノンフィクション作家として活動。スポーツの分野を中心に著述を展開。『甲子園が割れた日』(新潮社)でミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞。ほかの著書に『佐賀北の夏』『歓声から遠く離れて』『無名最強甲子園』(以上すべて新潮文庫)、児童書に『きみは怪物を見たか』(講談社)がある

■『勝ち過ぎた監督 駒大苫小牧 幻の三連覇』集英社 1700円+税

2004年に北海道勢初となる全国制覇を成し遂げた駒大苫小牧。翌05年の夏に連覇を果たし、3連覇に向けてチームを牽引した香田誉士史監督。その陰では、部長による部員への暴力事件、引退した3年生による卒業式後の飲酒など不祥事も相次いだ。香田監督とチームが築き上げた栄光と、その舞台裏に隠れた苦悩と挫折を描く

(インタビュー・文/友清 哲 撮影/岡倉禎志)