『PRIDE.1』から20年、ヒクソン・グレイシーにとって高田延彦戦とはなんだったのか?

『PRIDE.1』から20年、ヒクソン・グレイシーにとって高田延彦戦とはなんだったのか?

“400戦無敗”の男と“最強”を標榜(ひょうぼう)するプロレスラーが闘った『PRIDE.1』から20年、ノンフィクション『プロレスが死んだ日。ヒクソン・グレイシーVS高田延彦 20年目の真実』(集英社インターナショナル)が出版された。

著者はプロレス、格闘技を最前線で取材してきたスポーツジャーナリストの近藤隆夫氏。ヒクソンの多くの肉声とともに綴(つづ)った、今だからこそ明かせる真実とは? 近藤氏が特別寄稿―。

***

「あのとき、私はすでにチャレンジャーの立場にはなかった。だから誰かと闘いたい、誰かを倒したいと考えるようなこともなかった。プロモーターから、(ファイトマネーを含む)条件面で私を満足させてくれるオファーが届いた。だからプロフェッショナルなファイターとしてリングに上がり、全力を尽くして闘い勝利した。試合内容にも満足できたし、東京ドームのような大きな会場で試合をするのも初めてだったから、とてもよい思い出になったよ」

今から20年前の1997年10月11日、東京ドーム『PRIDE.1』での高田延彦戦をヒクソン・グレイシーは、そう振り返る。

緊張感漂う中で開始のゴングが打ち鳴らされ始まった試合は一方的な展開となった。リング中央でドッシリと構えるヒクソン。高田は腰を引きヒクソンの周囲をグルグルと回り続けた。だが、3分過ぎに捕まってしまう。展開がグラウンドへと移行されると、ヒクソンは余裕を持った動きで高田の腕を挫(ひし)いだ。

決して名勝負と呼べるような内容の試合ではなかっただろう。ヒクソンの強さだけが際立った試合だった。私も子供の頃からプロレスを愛するひとりであったし、東京ドームに集まっていたのは、ほとんどがプロレスファンだった。彼らはリアルファイトにおけるプロレスラーの立ち位置を目の当たりにし、呆然(ぼうぜん)とした。

プロレスが死んだ日―。

この一戦を境に、プロレスはリアルファイトを装うことから脱却し、肉体エンターテインメントへと方向性を明確化していったのである。

ヒクソンとの忘れられない会話がある。『PRIDE.1』が開催される約2ヵ月前、97年8月に、私は米国ロスアンジェルスに飛びヒクソンを取材した。

写真撮影を終えた後、ヒクソンの自宅のリビングルームでのインタビューで私は、こう尋ねた

高田の試合のビデオテープは見たか?

「見たよ」

ヒクソンはそう短く答えた。

見た感想は? そう問うと、少し間を置いて彼は言った。

「相手の試合の映像があれば当然、見るよ。でも一度しか見ない。一度見るのは、相手の雰囲気をつかむためだ。でももう一度見ようとは思わない。それ以上の情報は得たくないんだ。

だって、そうだろう。私がビデオテープで見たことを、当日の試合で相手が同じようにやってくるわけではない。だから自分の中に相手のファイトイメージを固定させることは得策ではないんだ。闘いにおいては、相手どうこうではない。どんな形で相手が仕掛けてこようとも、それに対応できることが大切。つまり、自分の闘いができれば勝てる。そのことを信じるのみだ」

話を聞いた後、数秒間、私が黙っているとヒクソンが、「だけど…」と言った。

だけど、何?

そう問い返すと、かすかに笑みを浮かべて、言うべきかどうか迷っている感じで彼は話した。

「武藤vs高田」のビデオを見て、ヒクソンは何を思ったか?

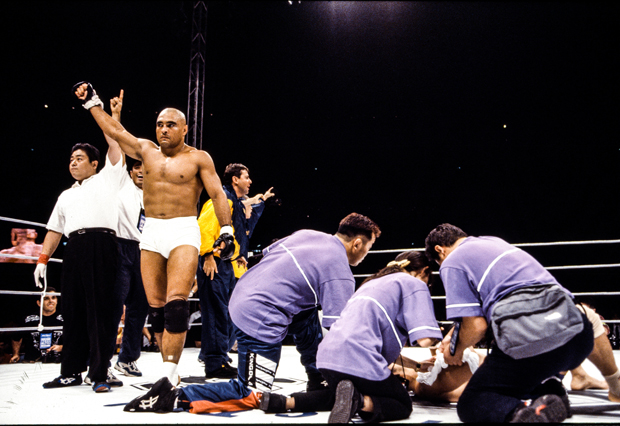

1997年10月11日、東京ドームで行なわれたヒクソンvs高田。ヒクソンの強さだけが際立った試合だった

1997年10月11日、東京ドームで行なわれたヒクソンvs高田。ヒクソンの強さだけが際立った試合だった

「送られてきたビデオテープは、まったく参考にならない。なぜならば、すべてのファイトがフェイクだからだ」

私が何も話さないでいると、ヒクソンは静かな口調で言った。

「まあいいさ。私は相手が誰であろうと構わない。プロのファイターとして最高のコンディションをつくって相手を全力で倒す。それだけだ」

このとき私は、ヒクソンがビデオテープで高田のどの試合を見たのかを知らなかった。でも後に、その中に武藤敬司とのリマッチ(96年1月4日、東京ドーム。高田が勝利し第18代IWGPヘビー級王者となる)が含まれていたことを知る。勿論、これは事前に勝敗が決められていたものでリアルファイトではない。

20年前、この試合を見てヒクソンは何を思ったのか。

(なんだ、リアルファイトのできない男か)

そんなふうに思ったはずはない。むしろ逆の考え方をしたのではないか。

(私を油断させるために、このようなビデオテープが送られてきたのではないか)

そう警戒感を強めたはずである。

そもそも、『PRIDE.1』は、高田がヒクソンとの対戦を望んだことから端を発したイベントである。高田は「打倒ヒクソン」に燃えていたのだ。しかし、ヒクソンは「打倒高田」に燃えていたわけではなかった。いや、それどころか、ビッグな舞台で闘うことができれば、相手は誰であってもよかったのである。

「考えてみてほしい。私はリオ・デ・ジャネイロで暮らしていた20代の頃、幾度となくストリートファイトを経験した。柔術の大会では常に勝利していたし、ズールとバーリ・トゥードも闘っていたから、それなりに顔を知られていたんだ。だから、よく喧嘩(けんか)を吹っかけられた。グレイシー家に対して敵意を持つ者も少なからずいたからね。

でも、彼らは闘う前に自分のプロフィールを提示するわけではない。どのようなバックボーンの持ち主なのか、どれくらい強いのかもわからぬままファイトは始まるんだ。私は常に自分の力に、またグレイシー柔術のテクニックの優位性に自信を持っていたから、誰が相手でも負ける気がしなかった。そして実際に勝ち続けたんだ。

タカダとの試合も、それらと同じ気持ちで挑んだ。タカダが、どれほどの実力の持ち主なのかは関係なかった。私は自分の実力を信じて闘ったまでだ」

「タカダとの闘いは私にとって、間違いなくバーリ・トゥードだった」

腕ひしぎ十字固めでヒクソンの一本勝ち。翌年のリマッチも同じ技でヒクソンが勝利した

腕ひしぎ十字固めでヒクソンの一本勝ち。翌年のリマッチも同じ技でヒクソンが勝利した

試合が近づくにつれて、高田は気持ちの中でヒクソンの存在を巨大化させてしまっていた。勝てるイメージがつくれなかった。そのため、メンタル的にもフィジカル的にもコンディションを整えられなかったという。

おそらく、その時点で勝敗は決していた。

総合格闘家としての実力を考えれば、あの時点でヒクソンが一枚も二枚も上だった。加えてメンタル的にも負けていたならば、そこに高田の勝機はなかったのである。

総合格闘技は、スポーツの枠を超えたものだ。それは、フィジカルの強さ、テクニックの優劣以上にメンタリティが試されるものだからである。

2007年に現役を引退し、現在57歳になったヒクソンは、最近、米国籍を取得した。サンタモニカに新たな住居を構え、そこで再婚した20歳ほど年下の新妻カシアと共に暮らしている。大好きなサーフィンに興じる日々を過ごしているようだ。まめに息子クロンが運営している道場には顔を出している。そしてクロンが『RIZIN』で試合をする際にはセコンドとして来日を果たす。故郷リオ・デ・ジャネイロに帰るのは年に一、二度だそうだ。

「私は現役を引退した。だから二度とリングに上がることはない。現役復帰するんじゃないかと聞かれることもあるが、答えは『ノー!』だ。いくらファイトマネーを積まれても、満足のいくコンディションがつくれないなら、それはやるべきではない。闘いは、そんなに甘いものではないことを私は認識している。

父エリオの時代があって、それを私が受け継いだように、今は息子のクロンが闘っている。私が闘う時代は終わったんだ」

そしてヒクソンは、こうも話す。

「時代は移り変わっていく。ストリートファイトも、もうほとんどないし、真の意味でのバーリ・トゥードも存在しない。でも20年前のタカダとの闘いは私にとって、間違いなくバーリ・トゥードだったんだ」

(写真/長尾 迪)

●『プロレスが死んだ日。ヒクソン・グレイシーVS高田延彦 20年目の真実』 (集英社インターナショナル 1600円+税)

「ヒクソンvs高田」とはなんだったのか? プロレス、格闘技を第一線で取材し、ヒクソンへの単独インタビューを数多く重ねてきた著者がPRIDEの真実を明かすバーリ・トゥードな衝撃ノンフィクション。「プロレス者」は必読の書!!

●『プロレスが死んだ日。ヒクソン・グレイシーVS高田延彦 20年目の真実』 (集英社インターナショナル 1600円+税)

「ヒクソンvs高田」とはなんだったのか? プロレス、格闘技を第一線で取材し、ヒクソンへの単独インタビューを数多く重ねてきた著者がPRIDEの真実を明かすバーリ・トゥードな衝撃ノンフィクション。「プロレス者」は必読の書!!

●『PRIDE.1』の舞台裏に迫る! 著者・近藤隆夫氏のトーク&サイン会開催! 10月20日(金)19:00~(開場18:30)八重洲ブックセンター本店 8Fギャラリー