今年度30歳を迎える黄金時代にそのルーツを聞いていく本コラム。第3回は、ボートレーサーの中田竜太。一流のレーサーでありながら、その感覚はどこか今どきの普通の若者をほうふつとさせる

今年度30歳を迎える黄金時代にそのルーツを聞いていく本コラム。第3回は、ボートレーサーの中田竜太。一流のレーサーでありながら、その感覚はどこか今どきの普通の若者をほうふつとさせる

公営競技で戦う選手は、試合期間中は外部との接触が一切断たれる。選手宿舎には、携帯電話はもちろん通信機能を備えた機器の持ち込みも厳禁だ。

「最近はゲーム機も音楽プレイヤーもネット機能ついてるじゃないですか? なので、試合期間中の娯楽といえば雑誌です。試合前に買い込んで選手のみんなで回し読みしたりするんですよ。僕、『週刊プレイボーイ』いつも買ってます」

今年度に30歳を迎える"黄金世代"の半生と共に平成をふり返る連載企画 『さらば平成!』。第3回のゲストである、気鋭のボートレーサー・中田(なかだ)竜太(A1級)が『週プレ』をめくっている。

「あ、これ好きなんですよね。毎週読んでます」

爽やかな笑顔で指さしたページは、グラビアやスポーツワイドではなく、OLの恋愛体験コラム。とらえどころのない男だ、という印象はインタビュー前の雑談から始まっていた。

* * *

「まだ息子が小さいので、妻とのやりとりは苦労しますね。冷蔵庫にメモ貼ったりとか、アナログな方法が意外と役に立つんです」――2歳の愛息子を抱える中田はそう言って鮮やかな金髪をなでた。彼の妻、亜理沙夫人も競艇選手として日々全国を転戦している。

車輪の歴史は浅い。南船北馬(なんせんほくば)という言葉が示すとおり、歴史の大部分において人の手による移動機関とはすなわち「船」。神話の時代より、人類はオールを漕ぎ帆に風を受け地球上を駆け巡った。アメリカ大陸、南極、そして月。われわれの祖先は船と共に未踏の地を切り開いてきた。

決してメジャー競技とはいえないボートレースだが、水上を飛ぶように疾駆するスピード感、一瞬で順位が入れ替わる鋭いターンはひと目で観客の心を鷲(わし)づかみにする。人の遺伝子には皆、船を駆り海原へ漕ぎ出した太古の記憶が刻まれているに違いない。

「いや、どうでしょうかね。正直、小さい頃はそこまでボートレーサーになりたいとは思ってなかったんです。競艇見て『カッコいいなあ』とは思ってましたけど、(地元の)福島には競艇場もなかったですし」

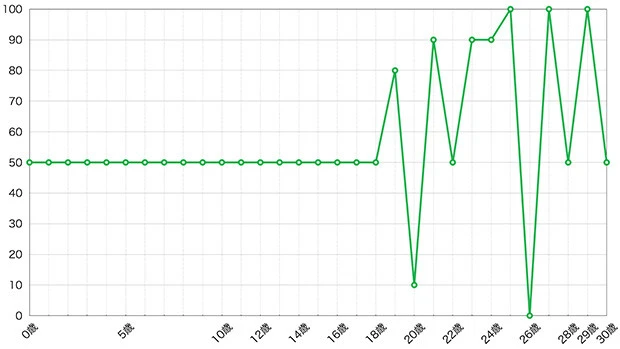

まあ子供の感想ってそんなもんですよね、と言いながらライフグラフを淡々と書き入れていく中田。気勢を削がれた筆者は、穏やかな水面のように凪(な)いだグラフに視線を落とした。ペンを握った右手はほとんど平行に保たれていた。

中田に書いてもらったものを元に作成した「ライフグラフ」。縦軸は気分(上に行くほど調子がいい)、横軸は年齢

中田に書いてもらったものを元に作成した「ライフグラフ」。縦軸は気分(上に行くほど調子がいい)、横軸は年齢

2009年デビュー。17年「まるがめ65周年記念大会」でのG1制覇を皮切りに、「蒲郡(がまごおり)ヤングダービー」、今年の「戸田プリムローズ」とG1で優勝3度を誇る若き逸材が中田竜太だ。甘いマスクで女性ファンも多く、ボートレース界きっての期待の星として注目されている。オートレーサーとして活躍した父の血を引く中田だが、才能の覚醒は存外遅かった。

「幼少期はオートレースに魅力を感じることもなかったですね。オートに限らず、熱中する趣味もありませんでした。それほど運動が得意なわけでもなかったんですが、体が小さく痩(や)せていたので『競艇向きの体形なんじゃない?』って親に言われ、なんとなく『じゃあ、ボートレーサーにでもなろうかな』って思っていたぐらいで」

「昔からすごく飽きっぽくて。勝負事で負けてもあまり悔しがらない...そんな子供でしたね」。訥々(とつとつ)と中田は言葉を継いだ。彼のプロフィールの多くは「趣味:なし」「特技:なし」と記されている。われわれ一般人が思い描く、バイタリティあふれたアスリート像から程遠い印象は、言葉を交わすにつれ強くなっていく一方だった。

「だって僕、ゆとり世代ですからね」

そう言ってはにかむ中田だが、そんな"世代分け"がレッテルにすぎないことぐらい知っている。何より、競艇選手になるためには養成所「やまと学校(現・ボートレーサー養成所)」入学試験に合格しなければならず、倍率は30という狭き門だ。「競艇向きの体型だから」という理由だけで受かるほど甘くはない。

「確かに全然甘くなかった。初めて受けたときは高校生のときだったんですが、見事に落ちました。『やまと』の入学試験は半年に一度なんですが、毎回特に準備もせず、ただ試験の日が来たら受ける...の繰り返し。当然落ち続けましたよね」

中田は初受験から4回続けて不合格となっているが、倍率の高さ、そして当時の彼のモチベーションを想像するに当然の結果といっていいだろう。

「...ただ、5回目のときは違いました。このときは真剣に臨んだんです」

ターンの鋭さがレースのカギを握るといってもいい競艇。その激しさゆえに事故が起きることも多い。危険と隣り合わせの競技なのだ

ターンの鋭さがレースのカギを握るといってもいい競艇。その激しさゆえに事故が起きることも多い。危険と隣り合わせの競技なのだ

いよいよターニングポイントか、と前のめりになった筆者をかわすように、「いやあ、やまとに入れなかったので高校卒業して就職したんですけど、いざ働きだしたら『違うなー』と思って。社員もみんないい人だったんですけど、なんとなく『いるべきところはここじゃないな』と。そこでようやく真剣にボートレーサー目指し始めたって感じですね」と中田は苦笑しつつ頭をかいた。消極的選択ではあったが、中田が初めてボートに本腰を入れた瞬間だった。

素顔は『週プレ』も愛読してくれている好青年である

素顔は『週プレ』も愛読してくれている好青年である

同級生がケータイ小説に夢中になり、プロゴルファー石川遼の異名"ハニカミ王子"が新語・流行語大賞に選ばれた2007年。中田は5回目の挑戦でやまと学校への入学を勝ち取る。合格の報せを聞いたときは、さすがに「すごくうれしかった」という中田だが、次の日からは特に感慨もない"平常運転"の日々に戻る。

「(やまと学校では)朝6時に起きて、朝ご飯食べたらあとはずっとボートに乗って、整備の勉強して。その繰り返しがけっこうキツかったな。柳川(学校がある福岡県柳川市)ってね、周りは海と川ばかりで本当に何もないんですよ」

有明海に面したやまと学校の徒歩圏内には、娯楽施設はおろかコンビニの一軒すらない。ずるずると下降するライフグラフを見る限り、養成所での1年間はそうとう"こたえた"期間だったようだ。

「もちろん僕だって、入学するまでは『すごいボートレーサーになりたい』って思っていました。でもやまとでしんどい日々を過ごすうち、いつの間にかただただ『卒業』が目標になっちゃってたんですよね」

遠くを見つめる中田。厳しい試験を勝ち抜いたエリートが集(つど)う養成所であっても、プロを目指す以上そこは単なる通過点でしかなく、最終目標では決してない。養成所の"その先"ではなく、卒業をゴールに見据えた若者が厳しいボートレースの世界に放り出されたらどうなるか。

「そう、卒業した時点で完全に燃え尽きちゃった(笑)。最初は養成所に入学することが目標で、次は卒業が目標で...そして卒業してデビューしたら、もう手が届く範囲に目標がなかった。6等(最下位)になっても何も感じない、デビュー後はずっとそんな調子で戦ってました」

2009年、21歳でデビューを飾った中田だったが、"そんな調子"は一向に終わる気配を見せない。5年目の14年、そんな彼にとどめを刺すレースがあった。愛知・常滑(とこなめ)競艇場で開催されたSG(スーパーグレード)。競艇最高峰のレースに初出場したときのことだった。

「(レースでは)まったく何もできませんでしたね。今まで成績が悪くてもなんにも思わなかったんですが、さすがに以前の感覚が戻ってきたというか」

以前の感覚とは?

「『思ってたのと違うな』ってやつ。学生時代、部活も趣味もバイトも長続きしなかったときの感じですね。SGを終えてみて、特につらくもないし、へこんだわけでもないんですが...『もう、いいかな』って思っちゃいましたね」

26歳といえば多くのアスリートが頭角を現す年齢であり、競技によっては円熟期に入っていてもおかしくはない。しかし50代の現役選手も存在する競艇においては少々事情が異なる。経験と熟年の勘がモノをいうボートレースにおいて、26歳などひよっこも同然。完膚(かんぷ)なきまでに叩きのめされた中田は、ある人物との出会いによってようやくその才能を覚醒することになる。

***

中田竜太の今に続く快進撃を振り返る後編は、明日7月12日(金)に配信予定です。

●中田竜太(なかだ・りゅうた)

1988年4月10日生まれ、福島県出身。身長166cm、体重49kg。2009年デビュー、13年9月の戸田タイトル戦で初優勝。現在のクラスは「A1」。18年、「G1戸田プリムローズ」を制し通算3度目のG1制覇を達成。