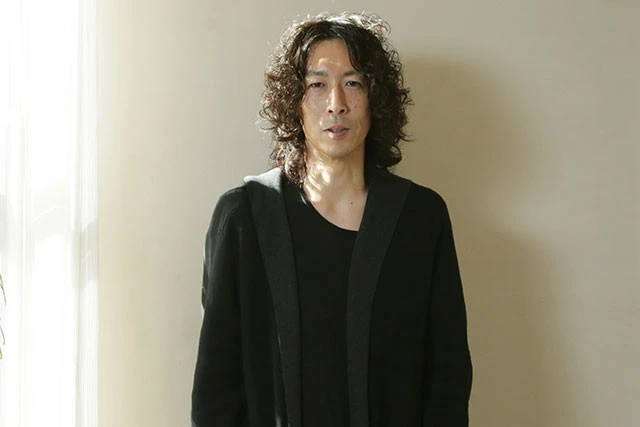

「競馬を知らない人ほど褒めてくれる。逆に、競馬マニアは一様に、『面白かったけど、競馬をやらない人はどう感じるだろう』と言います(笑)」と語る早見和真氏

「競馬を知らない人ほど褒めてくれる。逆に、競馬マニアは一様に、『面白かったけど、競馬をやらない人はどう感じるだろう』と言います(笑)」と語る早見和真氏

ビギナーズラックで当てた馬券が縁で、あるワンマン社長の秘書を務めることになった青年。そこに待っていたのは、あまりにも深淵な馬主の世界だった――。

推理作家協会賞作家が描き出した"思いの継承"のドラマは、競馬ファンならずとも引き込まれること請け合い。綿密な取材の跡をにじませる小説『ザ・ロイヤルファミリー』に込めた思いを、著者の早見和真(はやみ・かずまさ)氏に聞いた。

* * *

――早見さんはもともと熱心な競馬ファンなのでしょうか。

早見 いえ、ハマっていたのは大学時代の話で、最近は馬券を買うことはほとんどありませんでした。何しろ本を出すこと自体がギャンブルのようなものですから、こうして小説家になってからは競馬もパチスロも自然とやらなくなりましたね。

ただ、学生時代はたまに大きく当てて、前期分の学費をそれで賄ったりもしていました。トータルで見れば損しているのでしょうけど......。

――そんな早見さんが今このタイミングで、馬主の世界に題材を求めたのはなぜでしょう?

早見 僕はデビューしてからこの11年、小説を書くことを楽しいと思ったことが一度もないんです。引きこもってパソコンに向かい続ける生活は、とにかくしんどいばかりで。

ある日、そんな思いを新潮社の編集者にぶつけてみたら、「そんなにつらいなら、次は無条件に楽しいと思えることをテーマにしてみてはどうですか」と言ってもらえました。幸い、同社から出た『イノセント・デイズ』が推理作家協会賞を取るなどして少し売れたおかげで、今なら遊ばせてやれるぞ、と。

そこで、自分にとって無邪気に楽しめるテーマってなんだろうと考えてみたところ、学生時代に夢中になった競馬に思い至ったんです。

――本作は馬もさることながら、馬主やそこに関わる人間も代替わりしていく大河的な作品に仕上げられています。こうした構想はどこから?

早見 今回最も描きたかったのは"思いの継承"です。僕はこれまで、作品の中で「父と息子」というテーマをなんらかの形で表現してきましたが、今回は真正面からこのテーマを描いてみようと考えたんです。

いつか二代記、三代記のようなものを書いてみたいと思っていたので、その意味でも競馬というテーマはうってつけでした。

――レースのシーンに限らず、丹念な取材に基づくリアリティと迫力に、競馬を知らない私でもすんなりと物語の世界観に引き込まれました。

早見 取材にはかなり時間をかけていて、まずこの企画が持ち上がった2014年に、競馬を再開することから始めました。さらにひと口馬主もやってみようと、ひと口6万円の「ロードヴァンドール」という馬に出資したところ、これが順調に勝ち進んでGⅠレースに出るまでになったんです。

それどころか、1勝を挙げるのも難しいといわれる競走馬の世界で、現時点でこの馬は1億8000万円もの賞金を稼ぎました。単純計算で、6万円の出資が6倍になって返ってきたことになります。

――ひと口馬主にそれほどのうまみがあるとは......。

早見 単なるビギナーズラックなんですけどね。ただ、僕の場合はそうした配当よりも、パドックから見る風景や、自分の馬が重賞に出場する誇らしさを味わえたことが、作品を描く上で本当に大きかったです。

――早見さんが考える競馬ならではの面白さはなんですか。

早見 やはり予想でしょう。馬の血統や馬場の状態などを材料に自分で予想を立てる人もいれば、数値的なデータから勝敗を見極めようとする人もいます。予想の材料はとにかく無数にあって、そのプロセス自体にもう物語がある。

さらに、レースが始まればものの1、2分で答え合わせができる点もいいですよね。1週間かけてはじき出した予想がずばりと的中した瞬間の快感は、ほかではなかなか味わえないですから。

実際には運・不運の問題かもしれませんが、自分の考えは間違ってなかったんだと勘違いをさせてくれる何かがそこにはあるんですよ。

――今回の作品は、まさにそうした手に汗を握るレースの展開を疑似体験させてくれますね。

早見 本当のことを言えば、競馬を題材にした小説が読者の皆さんに受け入れてもらえるのか、今も不安しかありません。でも、担当編集者が「それはたまたまこれまでヒットする競馬小説が存在しなかっただけ」と背中を押し続けてくれました。確かに広く知られる競馬小説というと、宮本輝(てる)さんの『優駿』(1986年発表)くらいなんですよね。

こうして作品を世に出すと、競馬を知らない人ほど褒めてくれる傾向が顕著で、これは面白い現象だと感じています。逆に、競馬マニアは一様に、「自分は面白かったけど、競馬をやらない人はどう感じるだろう」と言いますけど(笑)。

――小説の題材としてはそれだけニッチだったわけですね。

早見 でも、これまで小説家があまり手を出そうとしなかった分野だからなのか、取材先の皆さんがとても協力的で助かりました。JRAをはじめ、騎手、調教師の方たちに取材をさせていただいて、そこで見聞きして得たものを、この作品にはすべてぶち込んだつもりです。

執筆中はずっとそうした協力者の顔が頭にあったので、どうにか競馬ファンだけでなく一般の人にまで届けられる作品にしたいと強く思っていました。

――また、引退後の競走馬の行く先など、競馬の世界が抱えているシビアな一面についても向き合っている印象です。

早見 現場の人々の中には、馬を調教して走らせるのは動物虐待ではないのかという葛藤を持つ人もいます。そして、走れなくなった馬の殺処分問題というのもやはりつきまといます。

取材を進めるなかで、そうした暗部に触れざるをえない機会があったのは事実ですが、それでも競馬がなければサラブレッドはもはや存在しなかったとも思うんです。すべてを咀嚼(そしゃく)した上で、胸を張ってこの世界を描こうと決めていました。

――この作品が大ベストセラーになったら、今度はひと口ではない馬主になることも......。

早見 確かに、この作品でまとまったお金を得たのであれば、それもいいかもしれませんね。引き続きビギナーズラックでそこそこの馬を引き当てられるような気もしますし(笑)。もし本当にそうなったら、馬の名前は「ロイヤルファミリー」で決まりでしょう。

●早見和真(はやみ・かずまさ)

1977年生まれ、神奈川県出身。2008年『ひゃくはち』で作家デビュー。2015年『イノセント・デイズ』で第68回日本推理作家協会賞(長編及び連作短編集部門)を受賞。『ひゃくはち』『イノセント・デイズ』のほかにも、『ぼくたちの家族』『小説王』『ポンチョに夜明けの風はらませて』など多くの作品が映像化されている。近著に『かなしきデブ猫ちゃん(絵本作家かのうかりん氏との共著)、『店長がバカすぎて』などがある

■『ザ・ロイヤルファミリー』

(新潮社 2000円+税)

ビギナーズラックで当てた馬券がきっかけで、人材派遣会社「ロイヤルヒューマン」に入社し、その数年後、ワンマン社長・山王耕造の専属マネジャーを務めることになった栗須栄治。そこで待っていたのは、山王が社長業の傍らに熱を上げる、深淵な馬主の世界だった――。『イノセント・デイズ』『店長がバカすぎて』などのヒット作で話題の作家が、徹底的な取材を基に描いた、親から子の"思いの継承"