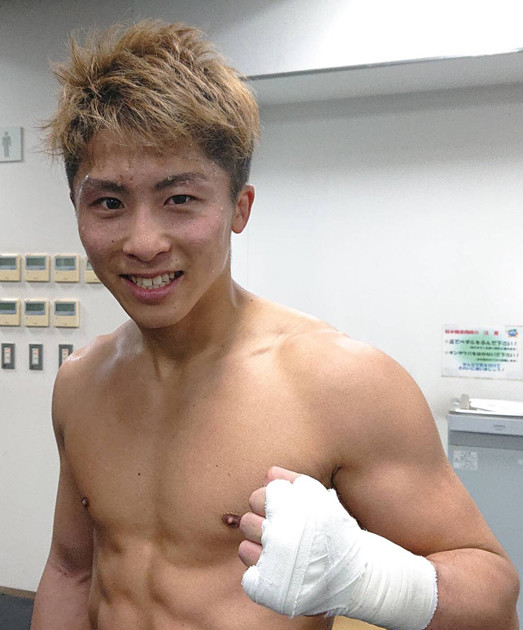

バンタム級で2団体の世界タイトル(WBAスーパー・IBF)を保持する井上。4月予定だった3団体統一戦は延期になったが、切り替えて練習を継続している

バンタム級で2団体の世界タイトル(WBAスーパー・IBF)を保持する井上。4月予定だった3団体統一戦は延期になったが、切り替えて練習を継続している

「試合延期をしっかり受け止めているので、心境に変わりはなく、来る日に向けて調整中です。3団体統一戦は必ず実現させますから、楽しみに待っていてください」

現地時間4月25日に、アメリカ・ラスベガスで喝采を浴びるはずだった井上尚弥は、所属する大橋ジムを通して現在の心境を筆者に明かした。

新型コロナウイルスはボクシング界にも未曽有の被害をもたらし、日本での興行は6月まですべて自粛。アメリカでも、具体的な試合日程は発表されていない。

延期になった井上の3団体統一戦については、大橋ジム会長の大橋秀行氏によれば、今夏開催を目指し調整中だという。渡航制限など解決すべき課題は残されているものの、「こんな状況でも、本物は生き残る」と断言する。

大橋氏が定義する"本物"とは、自身が歩んできたボクシング人生の軌跡にも重なる。かつて、日本のボクシング界には、難敵との対戦を避けて防衛を重ねることに重きを置いた時代があった。今なお踏襲される"無敗信仰"が、強者同士の対戦機会を奪ってきた側面もある。

「少なくとも1990年代半ばまでは、"噛ませ犬"と戦い防衛を重ねる文化がありました。ただ、結局は本当に強いボクサーと戦うことでファンも喜ぶし、価値が生まれる。私自身が覚えているのも負けた試合なんです。勝つに越したことはないですが、少なくとも私は負けたから強くなれたし、その経験は選手にも伝えています」

現役時代、大橋氏は"150年にひとりの天才"と称され、2団体で世界王者になった。一方で、ボクシング史に残る王者と拳(こぶし)を交え、敗れた戦歴がある。特に、歴代の軽量級最強という呼び声も高いリカルド・ロペスとの一戦は、日本の旧態依然とした概念を覆すインパクトを残した。

「アメリカでは、リカルド・ロペスと戦ったことを伝えると反応が全然違う。トップランク社(井上が契約する米大手プロモーション)のボブ・アラムCEOとも、『君はあのフィニート(リカルド・ロペスの愛称)とやったのか!』と打ち解けたくらいです(笑)。あの一戦が、世界での名刺代わりになりました」

昨年12月のWBO総会に井上(右)と共に出席した、大橋ジムの大橋秀行会長(左)。現役時代、強い相手との対戦を経て世界を制した経験を教え子たちに伝え、4人の世界王者を輩出した

昨年12月のWBO総会に井上(右)と共に出席した、大橋ジムの大橋秀行会長(左)。現役時代、強い相手との対戦を経て世界を制した経験を教え子たちに伝え、4人の世界王者を輩出した

大橋ジムはこれまで、暫定王者を含めて4人の世界王者を輩出してきた。

初めてチャンピオンベルトを持ち帰ったのが、強者との戦いを経て、腐心しながらも頂点に上り詰めた川嶋勝重(元WBC世界スーパーフライ級王者)。その川嶋の背中を見て、八重樫 東(やえがし・あきら/WBA世界ミニマム級をはじめ、3団体で3階級を制覇)が育ち、八重樫のハードワークに井上が刺激を受けて成長する。

大橋ジムのDNAは、こうして次世代へと継承されてきたわけだが、大橋氏が強く印象に残っているのが八重樫だという。

「デビュー当初はハートが弱かった。それが、キャリアを重ねるたびに技術的にも精神的にも成熟して、リングで自己表現できる選手に成長した。私が見てきたなかで、もっとも変化があったボクサーです」

八重樫はプロ通算で7つの敗北を喫しているが、これはいかに強者から逃げなかったかを象徴する数字でもある。そんな八重樫だからこそ、見る者の琴線に触れ、記憶に残る試合が多かった。

「ふたつの敗戦が八重樫に転機をもたらした」と大橋氏は回顧する。ひとつは、2012年の井岡一翔との2団体王座統一戦。そして、14年に行なわれた"絶対王者"ローマン・ゴンサレスとの一戦だ。

「ロマゴン戦が決まる前、八重樫に『どうする?』と聞いたら、『やりたいです』と即答したんです。ロマゴンが強いのは誰もがわかっていた。それでも八重樫はあの試合、真っ向から打ち合い一歩も引かなかった。観客席を見ると、負けているのにたくさんの方が感動して泣いていました」

この一戦を機に露出が増え、八重樫の名は全国的に知れ渡ることになった。

ボクシング界を席巻する井上尚弥も、デビュー以降、求道者のごとく強者との対戦を望んできた。大橋氏は、尚弥と弟の拓真の父であり、トレーナーの真吾氏からの言葉を鮮明に覚えている。

「『仮に負けても、強い相手と戦わせることがふたりのためになる』と熱弁されました。みんな強い相手とやりたい、と口では言います。ただ、井上兄弟の思いは純度が高く、本能のように感じました」

兄・尚弥のマッチメイクでは、傑出した強さゆえに、相手が決まらない苦悩もあった。そんななかで興味深いのは、井上に王座を奪われた田口良一のケースだ。13年に井上に敗れた田口は、後に2団体の世界王者となっている。突出した存在に挑み、敗れたことが躍進の契機になったのだ。

今後、井上の主戦場はアメリカに移る。世界中の猛者から狙われる立場になり、おのずと対戦相手のレベルは上がるが、「尚弥が敗れる姿は想像しづらい」と大橋氏は言う。

「仮に相手が全盛期のロマゴンであっても、負けるイメージが湧きません。それでも(井上が優勝した)ワールド・ボクシング・スーパーシリーズ(WBSS)のような強敵と戦える場所を尚弥も求めていますし、私も楽しみです」

紛れもない傑物同士だからこそ、拳で語れる領域があるのだろう。昨年11月のWBSS決勝で、ノニト・ドネアとの死闘を終えた井上の表情も、これまでになく晴れやかに映った。継承されてきたジムの流儀を背負い、無敗で突き進んできた"モンスター"は、ボクシングの本場アメリカでどんな戦いを見せるのか。