「三沢さんは選手としてピークのまま亡くなりました。だから、彼の素晴らしい姿だけが僕たちの中に残っている」と語る林育德氏

「三沢さんは選手としてピークのまま亡くなりました。だから、彼の素晴らしい姿だけが僕たちの中に残っている」と語る林育德氏

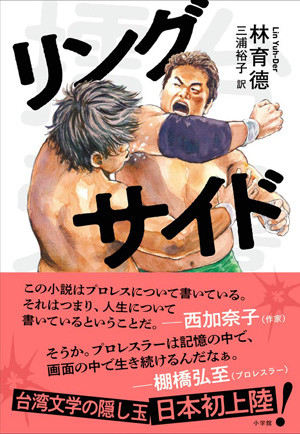

お隣、台湾からフレッシュな小説が届いた。新進作家・林育德(リンユウダー)のデビュー作『リングサイド』だ。「タイガーマスク」「無観客試合」「ばあちゃんのエメラルド」など10の短編からなる連作小説で、作品全体を貫くテーマは、プロレス。といっても、試合を見せ場とするスポ根ものではない。

作中でプロレスは、あるときは男女の切ない距離感を演出し、またあるときは祖母と孫との絆を深める。原住民族の青年がアイデンティティを表現する手段となることさえある。

プロレスを「涙の芸術、最強の人生技」と信じる作者ならではの"アングル"から紡(つむ)がれる物語は、プロレスファンのみならず、このジャンルに関心がない読者の心にも感動をもたらすだろう。台湾東部・花蓮(ファーリェン)市在住の著者に話を聞いた。

* * *

――まず、プロレスファンになったきっかけを教えてください。

林 台湾では、日本やアメリカのプロレスの試合が深夜にテレビ放送されています。ネットにはプロレスに関する掲示板が充実し、マイナーな娯楽ではありますが、熱狂的なファンに支持されています。

僕自身は子供の頃から多少は知っていましたが、ファンになったのは大学進学後です。自分が勉強したかったことを学べる環境でないと気づき落ち込んでいた時期に、テレビでプロレスを見るようになりました。小さな挫折感を抱えた自分が、マイナーなものを発見して没入し、知識を深めていく。そこに「暗い達成感」を味わっていました。

――この小説の登場人物は、進路に悩む学生や、夫とけんかしてプチ家出した女性など、必ずしも順風満帆にいっていない人々が多いです。

林 僕自身のかつての挫折感や、人から聞いた体験を盛り込んだ部分はあります。台湾のプロレスファンは、心のどこかに"負け犬"のような意識を持った人が多いと思うので、そのメンタリティが物語に反映されているのでしょう。

――切ない話や悲しい話がある一方で、「オレンジアナウンサー失踪事件」のように笑える要素を含んだ話もあり、しかも個々の短編が少しずつ重なり合っていて再読の誘惑にかられます。それから、郷土への思いが重要なモチーフとなっていますね。林さんご自身の故郷・花蓮をモデルにした地方都市の魅力や問題が描かれ、素晴らしい効果を上げています。

林 僕は性格的に、中心よりも"辺縁(へんえん)"が好きなんです。中心に置かれたリングではなく、その"サイド"に身を置いていたい。そもそもプロレスは、台湾では辺縁に位置づけられるジャンルだし、花蓮という街だってまったくの辺縁にあります。そして中央か辺縁か、メジャーかマイナーかで物事の優劣が決まるものではないと思うのです。

例えば日本のメジャー団体は東京ドームで興行を打つ。一方、台湾のインディーズ団体は商店街のイベント会場なんかで試合を行ないます。けれども会場の規模や観客の数に応じて試合が面白くなる、というわけではありません。

地方の小さなイベントで試合をやる場合は、地元の人々にしか通じないストーリーを持たせることで、メジャーな興行では不可能な感動や興奮をもたらしうるのです。

――本作でも郷土の特色を技やキャラ設定、リングネームに生かしているのが印象的でした。台湾のプロレスでは、こうしたギミックは実際によく使われるのですか?

林 多いと思います。日本ほどプロレスが発展していない台湾では、全国的なスターが生まれにくい。そこで選手の個性を印象づけるために何かしらのギミックが必要となり、地方色が使われるのです。

また、台湾のインディーズ団体は、沖縄の琉球ドラゴンプロレスの下で勉強することがあります。この団体は地方色を打ち出しているので、その影響もあるのでしょう。

――そういったプロレスの舞台裏が描かれる一方で、危険と隣り合わせの競技であることが繰り返し強調されています。

林 それこそ僕が書きたかったことで、この作品のテーマをひと言で表すなら「もしプロレスが芝居でありフェイクであるというのなら、試合中の選手の死や事故はどうして起きるのか?」となります。

――台湾では三沢光晴さん(2009年没)の人気が抜きんでているそうですね。

林 はい。1990年代から2000年代にかけて青春時代を送った僕たちの世代にとって、三沢さんは圧倒的なスターです。当時のプロレス番組は、時系列を無視して同じ試合を繰り返し放送していましたから、全盛期の三沢さんの試合に慣れ親しみました。

彼は、写真で静止した姿をひと目見るだけでは決してカッコいい人ではない。ところが試合中の動いている姿を見ると、誰もが必ず好きになる、夢中になる、そういう選手です。

――第7話「ばあちゃんのエメラルド」はその三沢さんの試合中の死という悲劇に向き合う物語です。三沢さんの試合を祖母とふたりで楽しんでいた若者が、あるときネットで、彼らのヒーローは実は故人だったと知ってしまう。

それを祖母に伝えるべきか悩む......という筋立てで、最大の泣かせどころになっています。日台間で情報量の差とタイムラグがあったから生じうる葛藤だと思いますが、林さんご自身は三沢さんの死をいつ知ったのですか?

林 当時から僕はネットでの情報収集に馴染(なじ)んでいたので、ほぼリアルタイムで知りました。けれどもテレビだけを見ている人の場合、亡くなった選手だと知らずに見ていることもありえます。

さらに敷衍(ふえん)すると、僕たちがある人物の活躍を話題にしているまさにそのときに、当の本人の境遇がまったく異なっている可能性は常にある。そういうことも考えて書きました。

――没後11年以上たち、新たなスター選手も続々と生まれていますが、今でもやはり三沢さんは特別な存在ですか?

林 もちろんです。三沢さんは選手としてピークのまま亡くなりました。だから、彼の素晴らしい姿だけが僕たちの中に残っている。上の世代のファンの間でジャイアント馬場さんやアントニオ猪木さんが語り継がれるように、僕たちの世代以降は三沢さんが伝説になるでしょう。

――ちなみに一番好きな技は?

林 エルボーです! 多くのレスラーが使う技ですが、三沢さんのはモノが違う。シンプルな技で記憶されている点が彼の偉大さを物語っています。

●林 育德(リン・ユゥダー)

1988年生まれ、台湾・花蓮(ファーリェン)出身。熱烈なプロレスファン。花蓮高校卒業後、3つの大学を転々とし、6年かけて卒業。東華大学華文文学研究所(大学院)で、台湾を代表する作家、呉明益氏に師事。中学時代から詩作を中心に創作活動を展開し、さまざまな文学賞を受賞。本書収録の短編「ばあちゃんのエメラルド」で2016年第18回台北文学賞小説部門大賞受賞。本作品『リングサイド』は大学院の卒業制作。現在も花蓮在住

■『リングサイド』

(三浦裕子・訳 小学館 1800円+税)

台湾の新進作家による、同国ではマイナーな娯楽であるプロレスをモチーフにした10篇の連作短編小説。それぞれに大小の問題を抱えながら、プロレスに魅せられ、プロレスに救われた老若男女の人生ドラマを描く。随所で日本やアメリカのプロレスに対する著者の深い見識が読み取れ、特に第7話「ばあちゃんのエメラルド」は、2009年に亡くなった三沢光晴さんへのリスペクトと愛にあふれ、涙を誘う