「競輪の未来は不透明ですが、国際化や女子選手の活躍、そうした努力によって日本の競輪が海外でも通用するようなコンテンツになればと思っています」と語るジャスティン・マッカリー氏

「競輪の未来は不透明ですが、国際化や女子選手の活躍、そうした努力によって日本の競輪が海外でも通用するようなコンテンツになればと思っています」と語るジャスティン・マッカリー氏

今ではUCI(国際自転車競技連合)が認定するトラック競技の種目のひとつとしてオリンピックや世界選手権にも採用され、世界的にも人気の高い、日本発の自転車レース「KEIRIN(ケイリン)」。

そのケイリンのルーツである、日本の公営ギャンブル「競輪」のディープな世界を在日約30年のイギリス人ベテランジャーナリストが徹底取材。

戦後間もない1948年、北九州の小倉で始まり、日本独自の自転車競技として進化した競輪の魅力を紹介。その背景にある日本社会の特徴や文化にまで光を当てたのが、ジャスティン・マッカリー氏の新刊『KEIRIN 車輪の上のサムライ・ワールド』(早川書房)だ。

* * *

――イギリス人のマッカリーさんがなぜ競輪の本を?

マッカリー 最初のきっかけはイギリスの出版社からの企画提案でした。

イギリスでは自転車のトラック競技が人気で、ケイリンでは北京五輪、ロンドン五輪で金メダルを獲得したクリス・ホイや、リオデジャネイロ五輪、東京五輪の金メダルのジェイソン・ケニーらのスター選手が注目を集めています。そこで、ケイリンのルーツである日本の「競輪」について本を書いてみないかと声をかけられたのです。

それから数年をかけて取材と執筆を続け、2021年にイギリスで英語版を出版。幸い、好評を得ることができ、日本語翻訳版を出すことができました。

――ご自身は以前から競輪のファンだったのですか?

マッカリー 子供の頃から自転車は大好きでしたが、競輪については門外漢でした。でも、この本を書くために北は福島のいわきから南は九州の小倉まで、日本各地の競輪場を巡っているうちに、すっかり競輪の魅力にハマり、今では大ファンになってしまいました。

ちなみに、競輪場の観客には一見、怖そうなオジサンたちも多いのですが、みんな、僕みたいな外国人が競輪に興味を持っているとわかると、面白がって親切にいろいろ教えてくれました(笑)。

――競輪のどこに魅力を感じたのでしょう?

マッカリー ひとつは、スポーツとしてシンプルなところです。日本の公営ギャンブルにはほかに競馬や競艇、オートレースがありますが、「人間の力」で動くのは競輪だけです。

オリンピックなどの国際的なトラック競技ではカーボン製の自転車が一般的ですが、競輪ではスチール製のフレームでブレーキもない「ピスト」と呼ばれる自転車が使われます。

厳しい練習で鍛え上げた太い脚を持つ選手たちが乗り、時にはヘルメットや肩をぶつけ合いながら、バンク上で激しく競い合い、落車もある。純粋にスポーツとしてドラマチックです。

一方、表面上は見えにくい複雑さや奥深さも競輪の魅力です。

例えば、日本の競輪に独特な「ライン」という戦法があります。競輪は最大9人の選手が出走しますが、「南関東」「九州」「四国」など、同じ地域の競輪場で練習して育った選手同士がラインという一種のチームを組んで助け合います。後輩の選手が前を走って、先輩の風よけとなって援護するという「暗黙のルール」です。

――それは知りませんでした。

マッカリー これを外国人に説明すると「そんなの個人競技じゃない」と驚く人も多いのですが、日本の競輪ではこうした地域同士のつながりや、先輩と後輩の序列も「ゲームの一部」と見なされていて、賭ける側もそれを踏まえてレースを予想することが、この競技の面白さや深みの一部になっています。

ちなみに、若い選手は先輩のために自分を犠牲にする代わりに、数年後、自分も若手から同じようなサポートを受けることができる......というのも暗黙のルールで、これを守らないと競輪の世界では長く生き残れない。こうした地域の絆(きずな)や年功序列はある意味、伝統的な日本社会に通じていると感じます。

――日本競輪学校(現・日本競輪選手養成所)の超ストイックで厳しい雰囲気にも、それと共通するものがありますね。

マッカリー 僕が競輪学校を取材したのは今から5年ほど前ですが、当時は確かに軍隊のブートキャンプ(新兵の厳しい訓練)みたいな感じでした。

競輪選手を目指す候補生たちは、髪型や持ち物まで厳しく規制された中で10ヵ月にわたる団体生活を送り、競輪という競技の仕組みを学びながら、日々のハードな練習でたくましい脚を鍛え上げていく。その姿はストイックな修道士のようでもありました。

ただ、そうした競輪学校の雰囲気もここ数年で大きく変わり始めています。競輪を統括するJKAが競輪の国際化を目指す中で、競輪学校でもオーストラリア人のヘッドコーチやフランス人の教官が採用され、いささか前時代的だった厳しい規則も少しずつ緩められてきたようです。

――日本独自の自転車競技であり、同時に公営ギャンブルである競輪も国際化を迫られているのでしょうか?

マッカリー そう思います。この本では戦後日本における競輪の成り立ちや歴史についても詳述しましたが、他の公営ギャンブルと同様に競輪の未来もまた不透明です。

最盛期だった91年度には1兆9553億円だった売り上げが、2010年代には6000億円台まで落ち込んでいました。近年は夜間開催の「ミッドナイト競輪」の人気などにより、22年度は再び1兆円台まで回復しましたが、同じ公営ギャンブルである競馬と比べてネガティブなイメージを持つ人が今も少なくない。

そうしたイメージを変えて、若い世代にもアピールしていかなければ生き残れないという強い危機感をJKAも抱いています。

近年進めている国際化の努力や、女子の「ガールズケイリン」に力を入れているのもその表れで、先日も川崎競輪場に行きましたが、数年前とは違い、若い女性ファンの姿も見るようになりました。

そうした努力によって、日本の競輪が海外でも通用するようなコンテンツになればと僕は思っています。ただ国際標準に合わせるのではなく、ラインに代表されるような日本独特の競輪の面白さ、奥深さをきちんと残すことが大切です。

その結果、将来、日本スタイルの競輪がラスベガスで行なわれるようになったりしたら、面白いじゃないですか?

●ジャスティン・マッカリー

英「ガーディアン」紙の日本特派員。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスを卒業後、ロンドン大学・東洋アフリカ学院(SOAS)大学院において日本研究で修士号を取得。読売新聞で編集者や記者として数年間勤務した後、2003年にガーディアンに入社。日本および朝鮮半島を取材エリアとし、ガーディアン紙のほか英「オブザーバー」紙や『ランセット』誌などにも寄稿している。日本には1996年から在住。自他共に認める競輪ファン

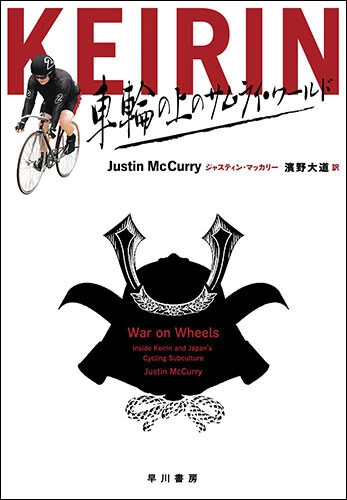

■『KEIRIN 車輪の上のサムライ・ワールド』

ジャスティン・マッカリー・著 濱野大道・訳

早川書房 3740円(税込)

戦後復興を支える公営ギャンブルとして日本で誕生した競輪の70年超の歴史をたどりながら、競輪選手、競輪学校の教官や生徒、自転車を造る「フレームビルダー」と呼ばれる職人、さらに"ミスター競輪"と呼ばれたレジェンド、中野浩一氏ら多数の関係者を取材。日本独自の発展を遂げたこのスポーツは、国際化が進む中でどう生き残っていくべきか。未来への課題、可能性を探る。競輪に興味がなくても、読み終えればレースが見たくなる一冊だ